Представленный ниже материал основан на тексте следующей публикации (при цитировании ссылка обязательна):

Дом В. М. Макурина

Памятник градостроительства и архитектуры регионального значения «Дом В. М. Макурина, начало XX века», расположен по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Студенческая, 2, литер «А».

Особняк В. М. Макурина, некогда одно из красивейших зданий Симферополя, с беседки которого открывался прекрасный вид на город, в настоящее время находится в забвении и нуждается в серьезной реставрации. Истории создания и функционирования постройки, которая по воле судьбы большую часть своей истории служила крупнейшему крымскому вузу, до настоящего момента не уделялось должного внимания в научных исследованиях, причем как в работах, посвященных Крымскому федеральному университету имени В. И. Вернадского, так и в крымоведческих штудиях. О судьбе самого В. М. Макурина, который двенадцать лет являлся бухгалтером городской управы Симферополя и в течение этого же срока избирался гласным городской думы, и его семьи в результате библиографической эвристики выявлена лишь разрозненная фрагментарная информация.

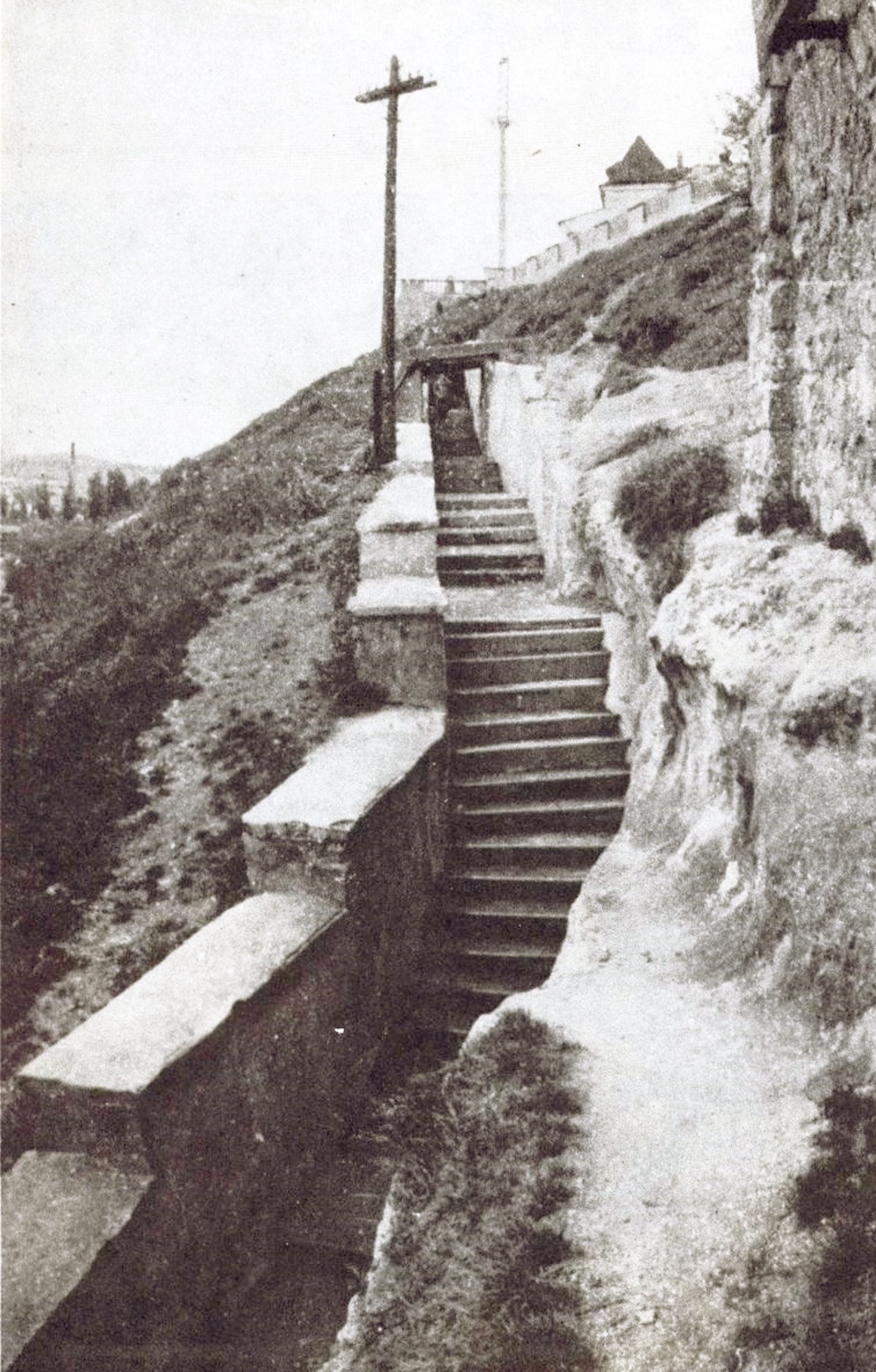

В 1900 г. на пересечении улиц Бульварной (ныне – ул. Ленина) и Лазаретной (ныне – ул. Студенческая), в углу Госпитальной площади, у обрыва Петровских скал, напротив крупнейшей в городе паровой мельницы «Виктория» одесского купца Н. К. Граната, приобрел земельный участок член Симферопольской городской управы, ее бухгалтер В. М. Макурин. Уже к 1904 г. на участке было завершено строительство жилого дома, в 1909 г. – прорублен и обустроен спуск вниз, к реке – на современную улицу Воровского, получивший название «Макуринской лестницы». В одной из симферопольских газет начала века отмечалось: «Особое значение она имеет для населения Госпитальной площади, работающего на фабриках Эйнем и других соседних». При устройстве лестницы на площадке перед домом был разбит небольшой уютный сквер, установлены скамейки с видом на город.

Здание возведено в начале XX века (1904 г.), в его архитектуре прослеживается эклектическая стилизация с элементами неоклассицизма. Построено как городская усадьба с основным жилым домом и дополнительными постройками на участке в самой высокой точке Симферополя. Ориентировано главным фасадом на северо-запад, в сторону города, откуда было заметно с разных точек городской застройки. Внизу проходила улица Воронцовская (ныне – ул. Воровского), по которой продолжался путь из города в южном направлении. Отсутствие симметрии выражено в фасаде, который делится на чередующиеся участки: входной портал, горизонтальный участок с тремя окнами, выступающий эркер с одним окном, открытая беседка (с запада на восток). Все части объединены по верху широким рельефным карнизом. Здание перекрыто четырехскатной кровлей, беседка – отдельной высокой заостренной двускатной крышей с коньком в виде ажурной решетки. Окна прямоугольной формы. Постройка имеет высокий фундамент, прямоугольные цокольные ниши подчеркивали вертикальные оси здания. В усадьбу вели ворота с высокими столбами и калитка, примыкающая к северо-западному углу здания.

В отдельных частях сооружения проявляется желание архитектора применить выразительные элементы и придать классицистическую стилистику формам и деталям. Арочный портал входа оформлен в виде высокого портика с треугольным фронтоном, поднятого на пять ступеней и увенчанного на крыше округлым выступом. Слабо выступающий прямоугольный эркер выделен рустованной кладкой по углам и карнизом с тремя скульптурными фигурами. Угловая беседка, открытая на две стороны, поддерживается столбом и четырьмя колоннами. Беседка в композиции фасада создавала объем, симметричный порталу, а в тектонике самого здания служила компартиментом, придающим общему образу постройки открытость и воздушность, являясь уникальным для типовой городской застройки, особенно учитывая расположение дома на вершине возвышенности, с которой открывались виды на долину реки и горы на горизонте. Классицистическая стилистика проявляется и в деталях фасада здания: колоннах с волютными капителями, декоре карниза с линией кронштейнов и обрамлении окон с растительными и волютными элементами, украшении гирляндами, львиной маской и даже тремя античными женскими фигурами (грации?). В применении выступающих над карнизом деталей, выделяющих части здания, видятся барочные мотивы.

Сочетание архитектуры городского жилого здания, типологически соответствующего времени своего строительства, и имитация стилевых форм прошлых эпох часто использовались в архитектуре начала XX в., что позволяло выделять отдельные дома из общего массива, вносило разнообразие и художественную образность. Некоторое несовершенство в пропорциях, «перегруженность» в деталях, присутствующие в композиции главного фасада здания, компенсируются четким построением отдельных частей – портала и беседки, что делает это сооружение весьма выразительным. В проекте отразился в какой-то степени вкус и запрос заказчика, происходившего из Феодосии, в которой линия берега застраивалась в конце XIX – начале XX в. виллами, правда более масштабными и изысканными, возможно, послужившие ему образцом. Во всяком случае, выбор места для участка, устройство видового помещения, применение выделяющего здание декора, даже строительство лестницы на склоне возвышенности, говорят о стремлении создать объекты нестандартного уровня.

Дом Макурина со временем был подвержен изменениям. К западной стене постройки, со стороны портала, пристроена часть здания, вероятно, еще владельцем усадьбы, что определяется по повторяющемуся на новой части фасада декору, тщательно скопированному. Во время строительства было перенесено расположение входа во двор. В западном углу усадьбы появился еще один одноэтажный, на высоком цоколе дом. Время его постройки не установлено, однако высота здания, ряд повторяющихся схожих деталей (карнизы, украшение крыши) позволяют предположить, что его строительством создавался единый комплекс построек этой усадьбы. Ряд перестроек существенно и негативным образом исказили архитектурный облик фасада здания. К 70-м гг. XX в. была закрыта стеной и металлической оградой нижняя часть главного входа, что придало ему вид балкона. Также к этому времени открытая беседка превращена в закрытое жилое помещение, в кладке стен которого были сохранены столб и колонны. Произошли утраты декоративного оформления фасада: скульптур, элементов растительного орнамента. К настоящему времени с восточной стороны сделана пристройка, искажающая первоначальную планировку здания.

25 октября 2010 г. Приказом Министерства культуры и туризма Украины (№ 957/0/16-10) здание в качестве памятника архитектуры и градостроительства внесено в реестр памятников местного значения (№ 139-АР). Статус памятника был подтверждён постановлением Совета министров Республики Крым (№ 627) от 20 декабря 2016 г. (регистрационный номер – 911720989460005). Согласно подготовленной и утвержденной в 2016 г. Департаментом архитектуры и строительства Республики Крым программы «Воссоздание столичного облика и благоустройство города Симферополь» дом В. М. Макурина был включен в перечень объектов для ремонта и реставрации. Реализация программы завершена в 2020 г., однако рассматриваемое здание она так и не затронула. Василий Михайлович Макурин (1860–1938) родился 17 декабря в Феодосии в семье фельдшера. Отец умер, когда ему было 8 лет. В 1877 г. окончил Симферопольскую мужскую гимназию, получив специальность «Учитель математики». После обучался в Москве на счетоводческих курсах Ф. В. Езерского, с 1881 г. по 1887 г. работал бухгалтером нефтяных промыслов в Баку. В 1887 г. перебрался в Симферополь (выявлено, что в 1893 г. проживал в доме Ладакина на Дворянской улице – ныне ул. Горького), получив приглашение занять должность бухгалтера городской управы, каковым являлся до 1905 г.

Прежде чем назначить В. М. Макурина на должность, запрос об этом 9 августа отправлен симферопольским городским головой Н. И. Ивановым Таврическому губернатору А. Н. Всеволожскому: «<….> Городская управа имеет честь покорнейше просить уведомления Вашего Превосходительства о том, не встречается ли препятствий на зачисление в число канцелярских служителей городской управы феодосийского мещанина Василия Михайловича Макурина. При сем представляется выданный ему на жительство феодосийским мещанским старостой билет за № 848-м».

После получения рапорта феодосийского уездного исправника от 19 сентября о том, что «феодосийский мещанин В. М. Макурин <…> под судом и следствием не был и ныне не состоит и ни в чем предосудительном не замечен», возражений А. Н. Всеволожского не последовало.

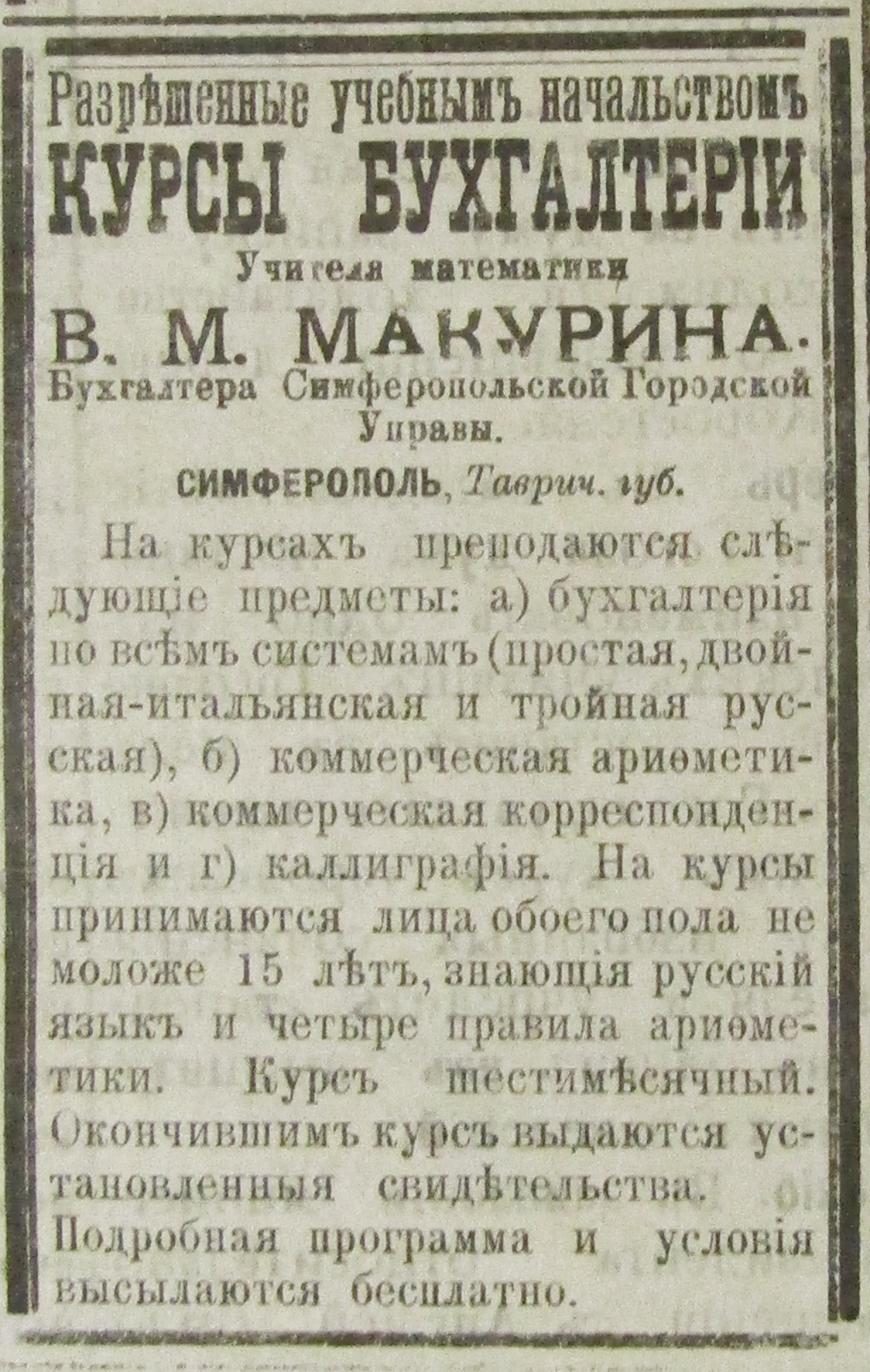

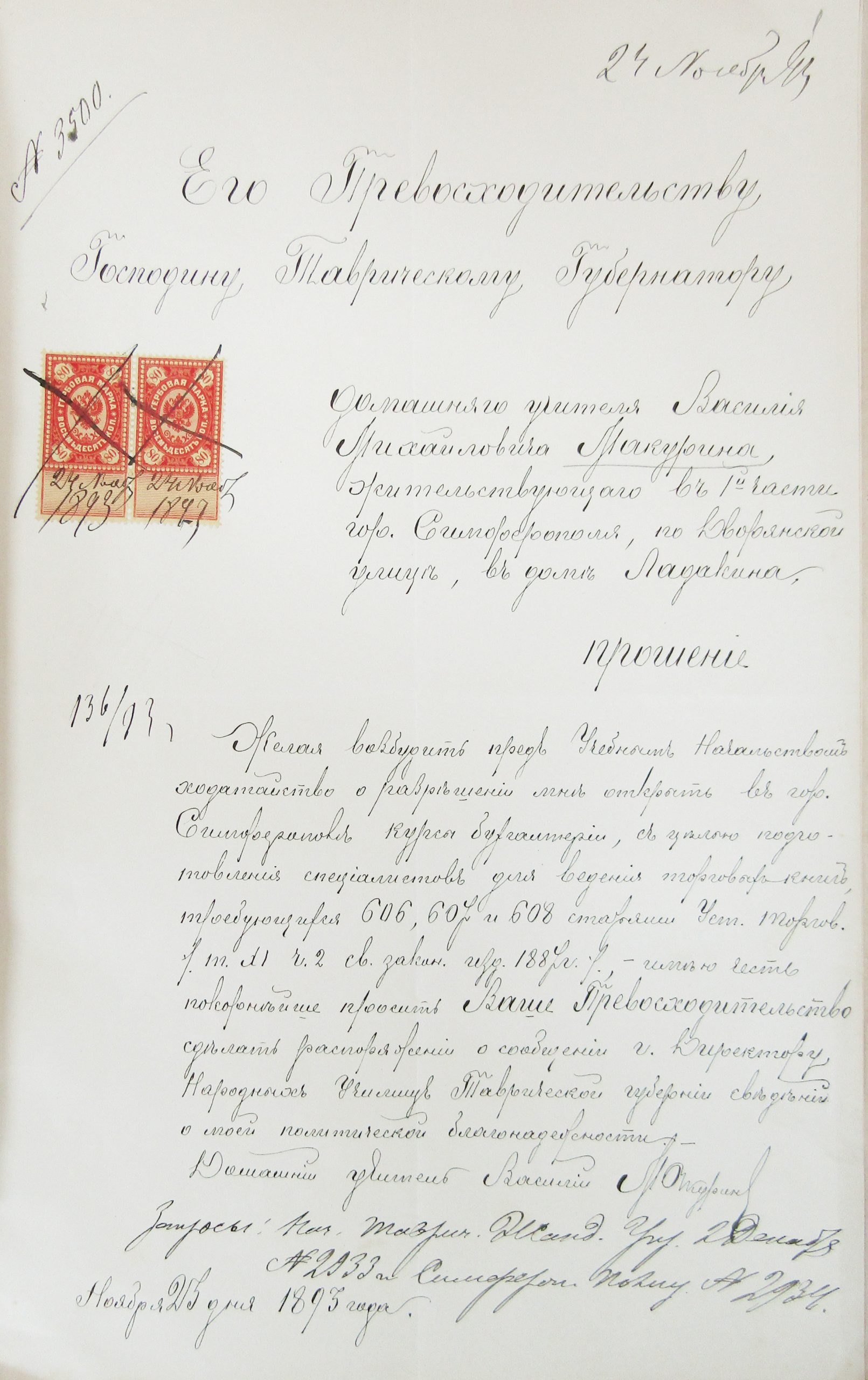

В 1894 г. В. М. Макурин организовал частные шестимесячные бухгалтерские курсы, которые с 1905 г. размещались в его личном доме на ул. Лазаревской, 28. В фондах ГАРК выявлено его прошение на имя Таврического губернатора П. М. Лазарева от 23 ноября 1893 г.: «Желая возбудить перед учебным начальством ходатайство о разрешении мне открыть в г. Симферополе курсы бухгалтерии с целью подготовления специалистов для ведения торговых книг <….>. имею честь покорнейше просить Ваше Превосходительство сделать распоряжение о сообщении г. Директору народных училищ Таврической губернии сведений о моей политической благонадежности. Домашний учитель Василий Макурин». Просьба В. М. Макурина была удовлетворена. На курсах он лично преподавал коммерческую арифметику, бухгалтерию, коммерческую корреспонденцию. Среди преподавателей курсов также значились статский советник А. А. Ястребков (каллиграфия) и М. И. Целляриус (общая арифметика). В. М. Макуриным разработан устав курсов, а также ряд специальных пособий для обучения. В ялтинской газете «Крымский курьер» за 7 февраля 1902 г. отмечалось:

«С 1894 года у нас в Симферополе существуют курсы бухгалтерии, учрежденные бухгалтером Симферопольской городской управы, учителем математики – В. М. Макуриным. Насколько велика потребность в специально-коммерческом образовании в Таврической губернии, доказывает блестящий успех этих курсов. За 7 лет существования курсов были записаны 260 человек, из них 236 (из них 24 женщины) успешно окончили и почти все работают на должностях бухгалтеров, счетоводов и конторщиков в различных торгово-промышленных, фабричных и заводских предприятиях, а также по казенной винной монополии. Курсы эти уже давно заслужили прочную известность и наполняются курсистами не только Таврической губернии, но и многих других <…>. Курсы, давая соответственные знания и аттестацию этих знаний, способствуют улучшению материального положения слушателей. Преподавание находится исключительно в руках учредителя, дельного педагога и человека, любящего свое дело. На курсах преподаются: бухгалтерия по всем системам, коммерческая арифметика, коммерческая корреспонденция, каллиграфия. Курсы шестимесячные. Занятия с XVI группой уже начались, в которой числится 16 человек».

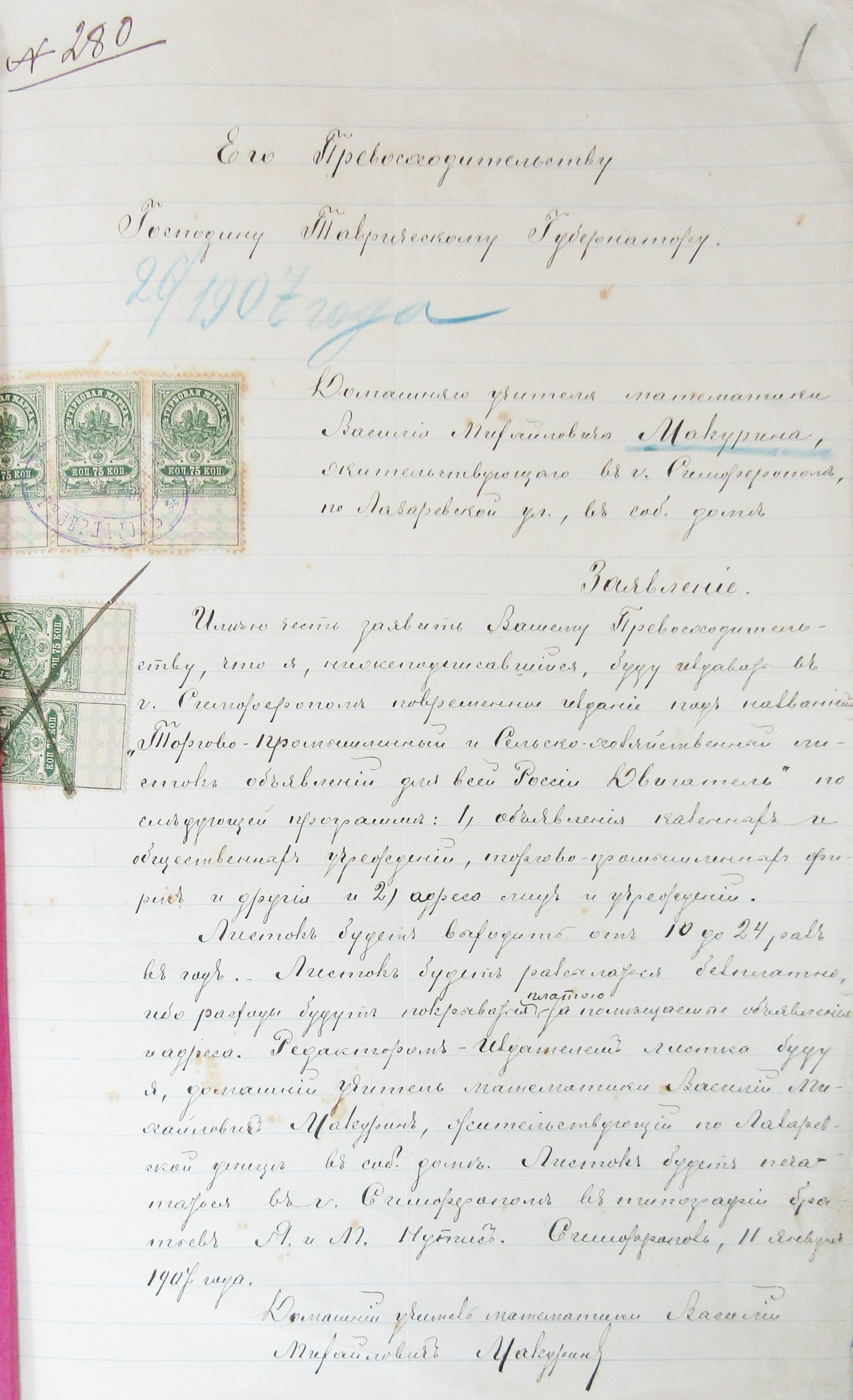

В. М. Макурин на протяжении 12 лет избирался гласным городской думы. Являлся членом попечительского совета частной женской гимназии Е. И. Оливер, попечителем коммерческого училища Симферопольского купеческого общества, входил в совет Первого общества взаимного кредита. Как член городской думы и управы входил в ряд комиссий (по устройству электрического освещения и трамвая, по организации отдыха служащих торговли и ремесла). С августа 1894 г. по 1899 г. находился под негласным надзором полиции, о чем свидетельствует секретный рапорт симферопольского полицмейстера Таврическому губернатору от 17 августа, № 313: «Имею честь донести Вашему Превосходительству, что вследствие сообщения Начальника Таврического губернского жандармского управления от 13 августа за № 2970, мною учрежден негласный надзор полиции за феодосийским мещанином, бухгалтером симферопольской городской управы В. М. Макуриным». За все время надзора правонарушений выявлено не было. 11 января 1907 г. В. М. Макурин заявил о желании издавать в Симферополе «Торгово-промышленный и сельскохозяйственный листок объявлений для всей России «Двигатель»». Издание должно было состоять из двух разделов: «1. Объявления казенных и общественных учреждений, торгово-промышленных фирм; 2. Адреса лиц и учреждений». «Листок» должен был выходить от 10 до 24 раз в год и распространяться бесплатно. Обязанности редактора брал на себя сам В. М. Макурин. Уже 18 января 1907 г. им было получено свидетельство (№ 339) на право выпуска издания. После открытия коммерческого училища Симферопольского купеческого общества в бывшем доме Рудзевичей (ныне – ул. Александра Невского, 11) в 1908 г., преподавал в нем математику. В 1913 г. сдал экзамен в Учебном отделе министерства торговли и промышленности в Петербурге на звание «Преподаватель бухгалтерии и коммерческой корреспонденции».

После установления советской власти в Крыму особняк В. М. Макурина, в то время один из лучших в городе, национализирован. С ноября по декабрь 1920 г. в нем размещались командующий Южным фронтом Красной армии М. В. Фрунзе, командующий 1-й Конной армией С. М. Буденный, член Реввоенсовета К. Е. Ворошилов, превратив постройку во временный штаб Красной Армии. Памятная доска об этом событии, ранее располагавшаяся на фасаде здания, в настоящее время отсутствует. В 1920-х гг. здание передано Крымскому государственному педагогическому институту им. М. В. Фрунзе. Девять комнат в нем занимала химическая лаборатория, возглавляемая профессором Д. Б. Турбабой – размещались лаборатории неорганической, органической, аналитической и технической химии. В здании также находились аудитория, библиотека и склады реактивов.

В годы фашистской оккупации Симферополя здание использовалось гестапо. После освобождения города, с 1946 г. в нем находилось Симферопольское педагогическое училище. Сохранились воспоминания одной из его выпускниц:

«В левом крыле располагался актовый зал. Там занимались хористы и учили бальным танцам. Хорошо помню красивый паркетный пол, старинные двери, украшенные резьбой и еще – дверную ручку. Отполированную до зеркального блеска тысячами прикосновений. Наверное, она была из бронзы. А самой интересной деталью была рукоятка, выполненная из синего прозрачного стекла. В правом крыле мы осваивали будущую профессию в кабинетах общей педагогики, дошкольной педагогики, биологии. Рисования и пионерской работы. В центральной части был гараж, где стояла наша древняя полуторка (мы называли ее “Коломбина”)».

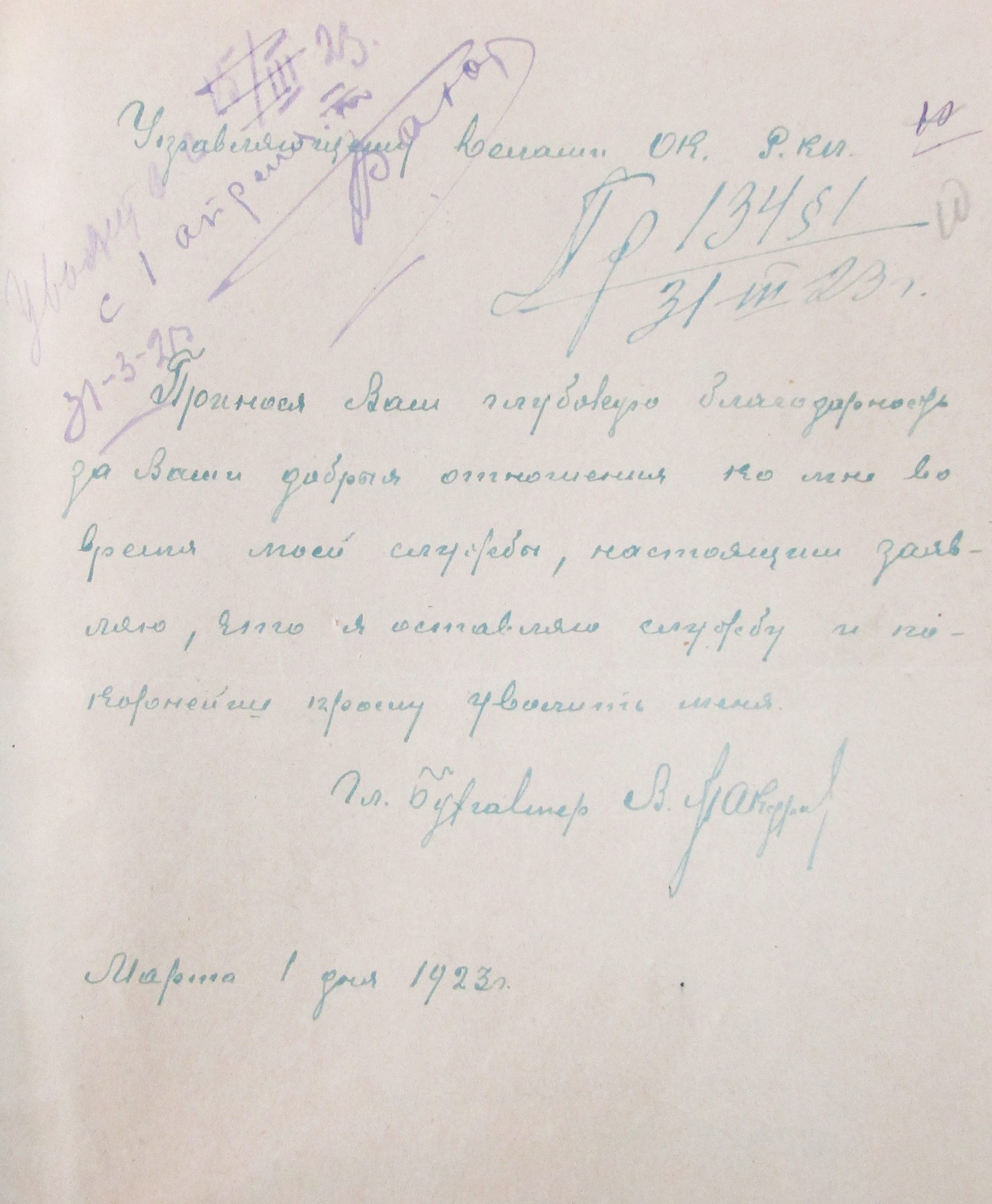

В 1956 г. училище переведено в Ялту, в доме В. М. Макурина расположился физико-математический факультет КГПИ им. М. В. Фрунзе. С 1965 г. в нем размещались квартиры сотрудников этого вуза. До настоящего времени в здании продолжают жить потомки преподавателей. Сам В. М. Макурин вынужден был ютиться на съемной квартире (ул. Фонтанная, 3, кв. 2). С декабря 1920 г. он являлся заведующим финансовым подотделом, главным бухгалтером Крымлескома СНК, с декабря 1921 г. – главный бухгалтер финансового отдела Крымской областной контрольной комиссии Областного комитета ВКП(б). 18 февраля 1922 г. В. М. Макурину объявлен строгий выговор «за неисполнение распоряжений заведующего финансовым подотделом и самовольный уход со службы по частным делам». 1 марта 1923 г. он написал заявление об увольнении: «Принося Вам глубокую благодарность за Ваши добрые отношения ко мне во время моей службы, настоящим заявляю, что я оставляю службу и покорнейше прошу уволить меня». В 1923 г. переведен на должность старшего инспектора Народного комиссариата Рабоче-крестьянской инспекции Крыма.

28 ноября 1924 г. В. М. Макурин арестован по обвинению в членстве в контрреволюционной монархической организации. 11 декабря 1924 г. тройкой при Полномочном представительстве Объединённого государственного политического управление по Крыму осужден и приговорен к высылке из Крыма с запретом проживать в режимных районах страны сроком на три года (реабилитирован прокуратурой Автономной Республики Крым 5 мая 1996 г.). Вернувшись в Симферополь, проживал с семьей в доме № 25 по улице Кантарной (ныне – ул. Чехова). В 1926 г. Народным комиссариатом Рабоче-крестьянской инспекции СССР утвержден в звании «Государственный бухгалтер-эксперт», что позволило ему производить бухгалтерские экспертизы в судебных, следственных и государственных органах по заданию РКИ Крыма. Более четырех лет занимал должность старшего бухгалтера в Крымсельсоюзе. В 1937 г. трудился «бухгалтером при Арбитраже». В семье Василия Михайловича и его супруги Ольги Павловны (1867 г. р.) было пятеро детей: дочери Евгения, Вера, Валерия, Ольга и сын Георгий. Сведения об их судьбе восстановлены фрагментарно. Старшая дочь Евгения окончила симферопольскую гимназию (вероятно, частную женскую гимназию Е. И. Оливер, в которой обучались ее сестры Ольга и Валерия, и в попечительский совет которой входил ее отец), позже – курсы сестер милосердия. Продолжила образование в одной из «зубоврачебных» школ Харькова (какой именно – не установлено). Вышла замуж за Мамута Муратова (1893 г. р.), в 1914 г. родился сын Константин. Семья проживала в селении Би-Эль (с 1945 г. – с. Дорожное, Бахчисарайский район), имея 2,75 десятин земли и занимаясь фермерским хозяйством. Имелась собственная мельница, разрушенная к 1923 г.

М. Муратов занимал ряд общественных должностей, являлся председателем Альминского мелиоративного товарищества. В 1928 г. по доносу из-за использования наемного труда во время страды (сын обучался в школе в Симферополе, где и проживал с матерью по ул. Кадиэскерской, 70) был лишен избирательных прав. На его жалобу о несправедливости подобного решения в выписке из протокола заседания би-эльского сельсовета от 16 декабря 1928 г. значилось: «Как крупный садовладелец, систематически эксплуатирующий чужой труд, как закабаляющий окружающее население путем предоставления им с/х инвентаря и деньгами. До 1927 г. включительно пользовался садом площадью 8 десятин – оставить старое постановление в силе». В начале 1929 г. участок с садом был отобран, М. Муратов вынужден был отправиться на заработки в Ташкент, где вскоре был арестован. 25 марта 1930 г. его супруга Евгения Муратова и сын Константин депортированы за пределы Крыма и оправлены в д. Еловка Филькинского сельсовета Верхнетагильского округа Уральской области. Письмо Е. В. Муратовой родителям из места ссылки проливает свет на отдельные детали ее высылки и может свидетельствовать о том, что, вероятно, первоначально планов депортации ни ее, ни ее сына не было (их не было в «высыльных» списках), а в вагонах они оказались лишь из-за собственной беспечности и нежелания расставаться с супругом. Приведем фрагмент этого документа:

«Здравствуйте, дорогие, любимые! <…> Мне так больно, все получают письма, а я нет. Я была все время больна, температура еще есть маленькая. У меня сейчас осложнение на сердце, не могу пройти комнату, задыхаюсь, и болят легкие.. <…> Одно только прошу Бога, чтоб остаться живой и увидеть Вас. <…> Меня назначили на нашу деревню фельдшерицей, но я больна, не знаю, чем кончится, наверное, ждать не будут, если долго проболею. Во всяком случае, по получении этого письма вышли, дорогая Валерочка, мне какой-нибудь сборник заразных и вообще болезней. <…> Пишите, что с Рушенном <…>, я за них страшно волнуюсь. Нашего малютку я часто вижу во сне. Научите его не забыть нас. Я не могу описать и выразить свои чувства. Сильно плачу, но Вы знаете, что дороже Вас, дорогих, ничего нет. У нас прошел слух, что многих будут возвращать обратно, а первых – у кого нет мужа. Если можно, как-нибудь похлопочите за меня. <…> На вокзале меня вначале даже не приняли. Я выслана по недоразумению. Смотрели бумаги на вокзале – я не числилась ни за сельсоветом высылаемых, ни за городом. Меня даже хотели отпустить, но я побоялась, что Мамут уедет, а меня на следующий день вышлют в другое место. Потом меня отвели в ГПУ, там сделали бумагу и посадили в вагон. Если бы уехала домой, то была бы сейчас дома. Но я была тогда совсем сумасшедшая и невменяемая и ничего не соображала, а теперь не знаю, что со мной будет. Для меня этот климат невозможен. Мурка работал в лесу, но уже пять дней дома <…>, пока не поправлюсь, его не пущу. От его работы мне нет пользы, и он просит – “Похлопочи, мамочка, за меня, чтоб немного побыл с тобой”. Ох, как он уже кается, что поехал. Сейчас только приходил начальник проверять, больна ли я, и оставил на несколько дней Мурку, хоть немного подкрепится. У нас все идет к концу. Сахара уже нет дней 10 и конфет никаких нигде нельзя достать. И если достать самые простые, с начинкой, что в городе не дороже 1 руб., то здесь 4–5, но мне никак еще не удалось и на вряд ли удастся. Но меня раз угостили, и мне показалось, что лучших я не ела. Что Мушка, знает ли, какая постигла нас участь и скоро ли надеется к Вам приехать? Мамуля, папуля, мои дорогие, любимые, пишите по-очереди каждый день из Вас кто-нибудь. Сестренки дорогие, Вы знаете, я теперь стала страшной, моя парфюмерия закисла. Целуйте Рушенчиков и, если можете, моего мужа. Крепко любящая Женя и Мурка. Всем знакомым привет. Пишите, умоляю».

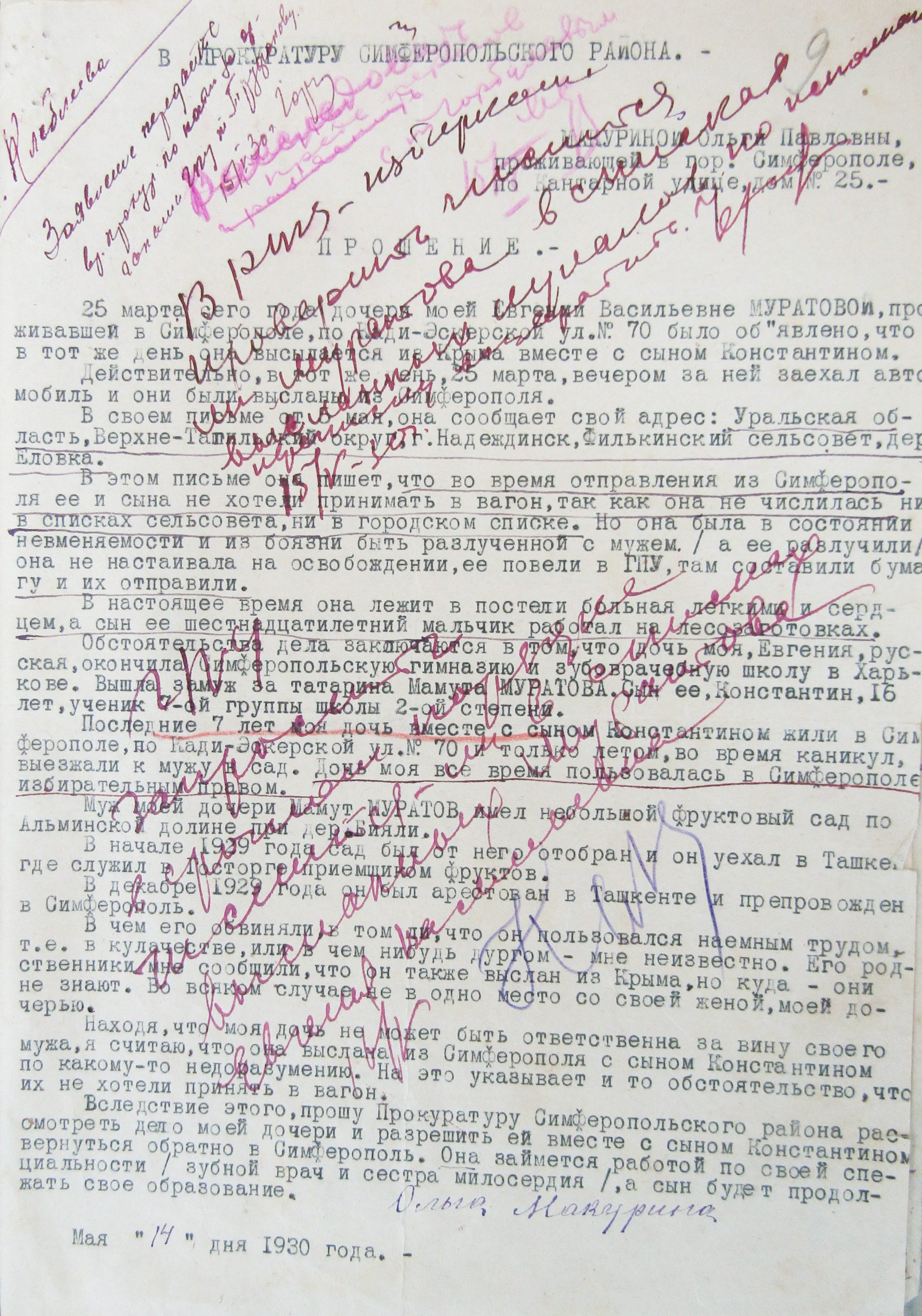

После получения письма началась долгая борьба родителей за возвращение дочери и внука из ссылки. 14 мая 1930 г. О. П. Макуриной отправлен запрос в прокуратуру Симферопольского района, 29 августа – в Комиссию по раскулачиванию Районного исполнительного комитета:

«25 марта сего года моей дочери Евгении Васильевне Муратовой, проживающей в г. Симферополе по Кадиэскерской ул. в доме № 70, явились в 1 час дня неизвестные ей люди и заявили ей, что ее муж, Мамут Муратов, она и ее сын Константин сегодня же высылаются из Крыма. Действительно в тот же день, в 7 часов вечера, заехал автомобиль за дочерью и ее сыном и 25 марта она была отправлена по железной дороге из Симферополя. Дочь моя, Евгения Муратова, русская, окончила симферопольскую гимназию, курсы сестер милосердия и зубоврачебную школу в Харькове. Она вышла замуж за татарина. Муж ее, Мамут Муратов, имел небольшой фруктовый сад в Крыму по Альминской долине при деревне Би-Эль. Сад был отобран у него в начале 1929 г., и он уехал в Ташкент, где служил в Госторге приемщиком фруктов. В конце 1929 г. его арестовали и препроводили в Симферополь. В чем его обвинили, в том ли, что он пользовался наемным трудом, т.е. в кулачестве, или в чем-нибудь другом, мне не известно. Последние семь лет дочь моя Евгения Муратова проживала в г. Симферополе и пользовалась избирательными правами. Сын ее, Константин, 16-летний юноша, состоял учеником 7 группы школы 2-й ступени. Из полученного от дочери письма видно, что ее и сына не хотели принять в вагон, т.к. она не значилась ни в списках сельсовета, ни в городском списке. Но она была в состоянии невменяемости и из боязни быть разлученной с мужем не настаивала на освобождении. Ее повезли в ГПУ, там дали бумагу и ее и сына отправили. Муж ее был отправлен на второй день, но куда, я не знаю, во всяком случае, не в то место, куда отправлена дочь. Адрес моей дочери такой: г. Надеждинск Уральской области Верхнетагильского округа, Филькинский сельсовет, дер. Еловка. Находя, что моя дочь и ее сын высланы по какому-то недоразумению, так как она не может быть ответственна за вину мужа своего и, во-вторых, что ее лишили права голоса в дер. Би-Эль механически, как жену лишенца, я обращаюсь с моей просьбой рассмотреть дело моей дочери и разрешить ей и ее сыну возвратиться домой в г. Симферополь, где она с пользой для дела (она зубной врач и сестра милосердия) могла бы работать, а ее сын Константин продолжать свое образование. 29 августа 1930 г. О. Макурина».

18 ноября 1930 г. подобный запрос отправлен в Правительственную комиссию по выселению при КрымЦИК. В резолюции к документу отмечено, что о Е. В. Макуриной «в картотеке РСО ГПУ Крыма сведений нет». 7 декабря 1930 г. В. М. Макуриным написано заявление в КрымЦИК с просьбой «помиловать Евгению Муратову и ее сына Константина в ознаменование десятилетия советизации Крыма, как пострадавших только за вину мужа, которого нет в живых, и разрешить им возвратиться в Симферополь, восстановив их в избирательных правах, где бы дочь по своей специальности могла бы честно работать, а сын ее продолжать прерванное образование». Симферопольским РИК 6 февраля 1931 г. сообщалось, что «на высланную г-ку Муратову Е. В. и сына Константина дела не имеется. Указанная гражданка числится в повагонно-посемейных списках, как высланная в вагоне № 32/228850, эшелон № 702».

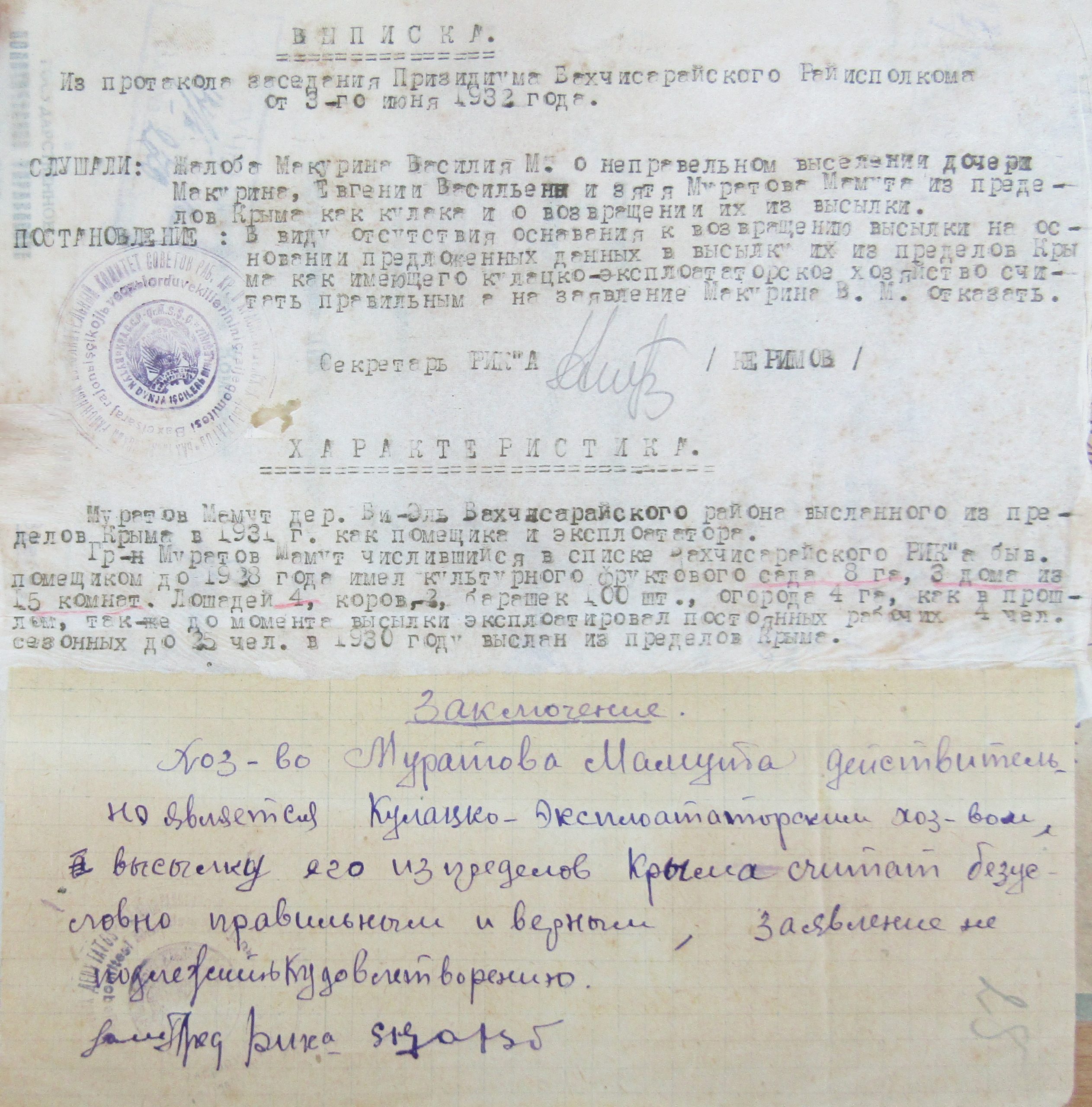

Ходатайство В. М. Макурина обсуждалось на заседании Президиума Бахчисарайского райисполкома 3 июня 1932 г. Его участники постановили: «В виду отсутствия основания к возвращению из высылки из пределов Крыма на основании предложенных данных, как имеющего кулацко-эксплуататорское хозяйство, считать правильным, а на заявление Макурина В. М. отказать». К выписке из протокола прилагалось заключение председателя РИКа, в котором отмечалось: «Хозяйство Муратова Мамута действительно является кулацко-эксплуататорским хозяйством, высылку его из пределов Крыма считать, безусловно, правильным и верным, заявление не подлежит к удовлетворению». Также была приложена характеристика на Мамута Муратова председателя Би-Эльского сельсовета:

«Муратов Мамут со свей семьей имел в своем хозяйстве до 1920 года культурно-фруктового сада 8 га, лошадей 4, коровы 2, барашек 100, дом 3 шт. из 15 комнат скотный двор 1, сарай 1, конюшня 1, полный с/хоз инвентарь, огорода 4 га, мельница (водяная), применял в своем хозяйстве наемный труд постоянных 4 человек, сезонных до 25 человек. С 1920 г. по 1928 г. имел то же самое выше указанное хозяйство. В 1929 г. со стороны органов ГПУ был арестован. Узнав о раскулачивании, часть своего имущества разбазировал. В 1930 г. раскулачен и по постановлению общего собрания граждан д. Би-Эль был выслан из пределов Крымской АССР, что Би-Эльский с/совет удостоверяет».

Изнурительная борьба родителей за судьбу дочери и внука все же увенчалась успехом. Об этом свидетельствует выписка из протокола № 43 заседания Президиума Центрального исполнительного комитета Крымской АССР от 9 августа 1932 г. В постановлении значилось: «Ходатайство удовлетворить и разрешить взять на иждивение гражданке Макуриной О. П. гражданку Муратову Евгению Васильевну с сыном Константином – 17 лет».

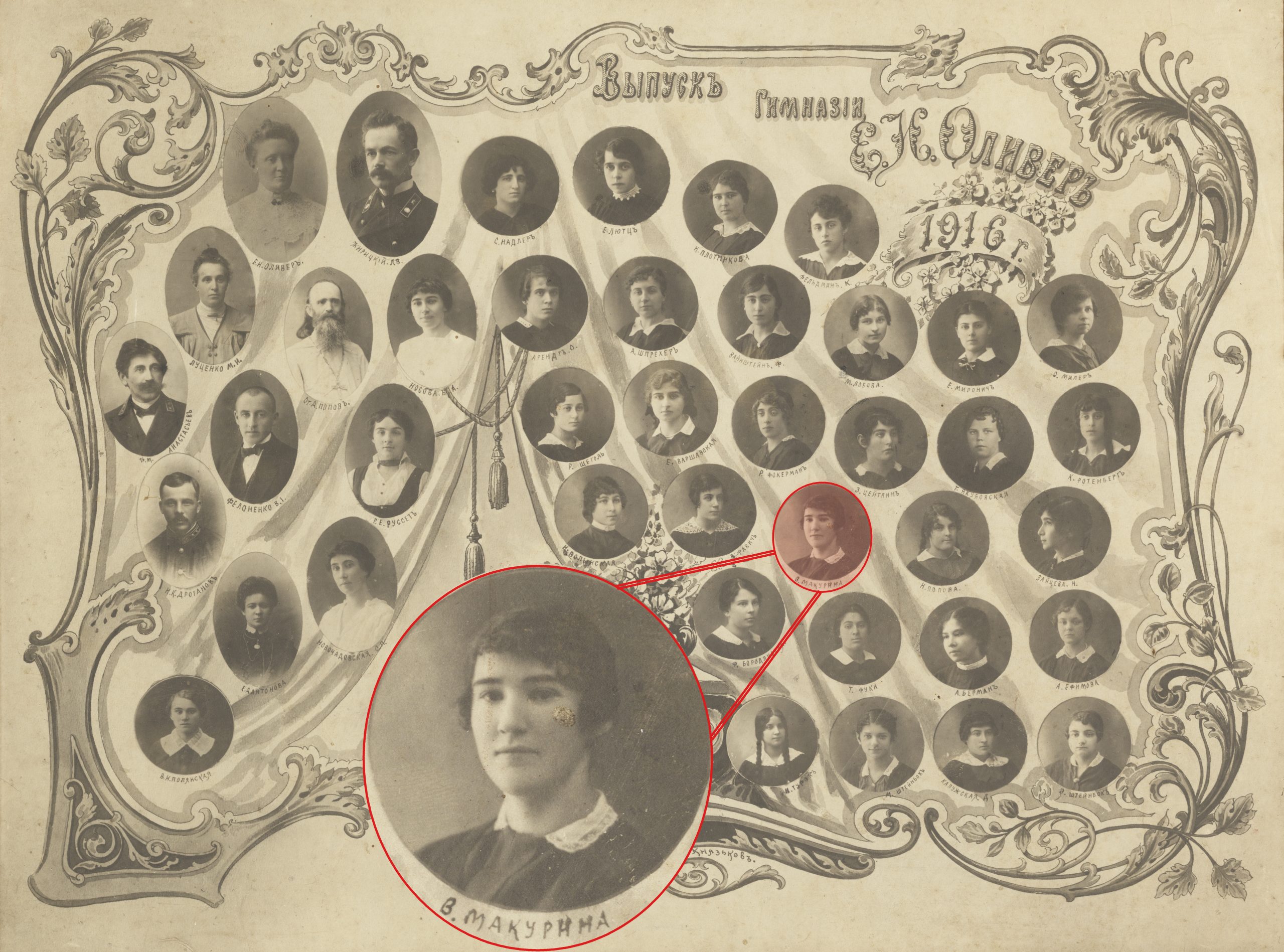

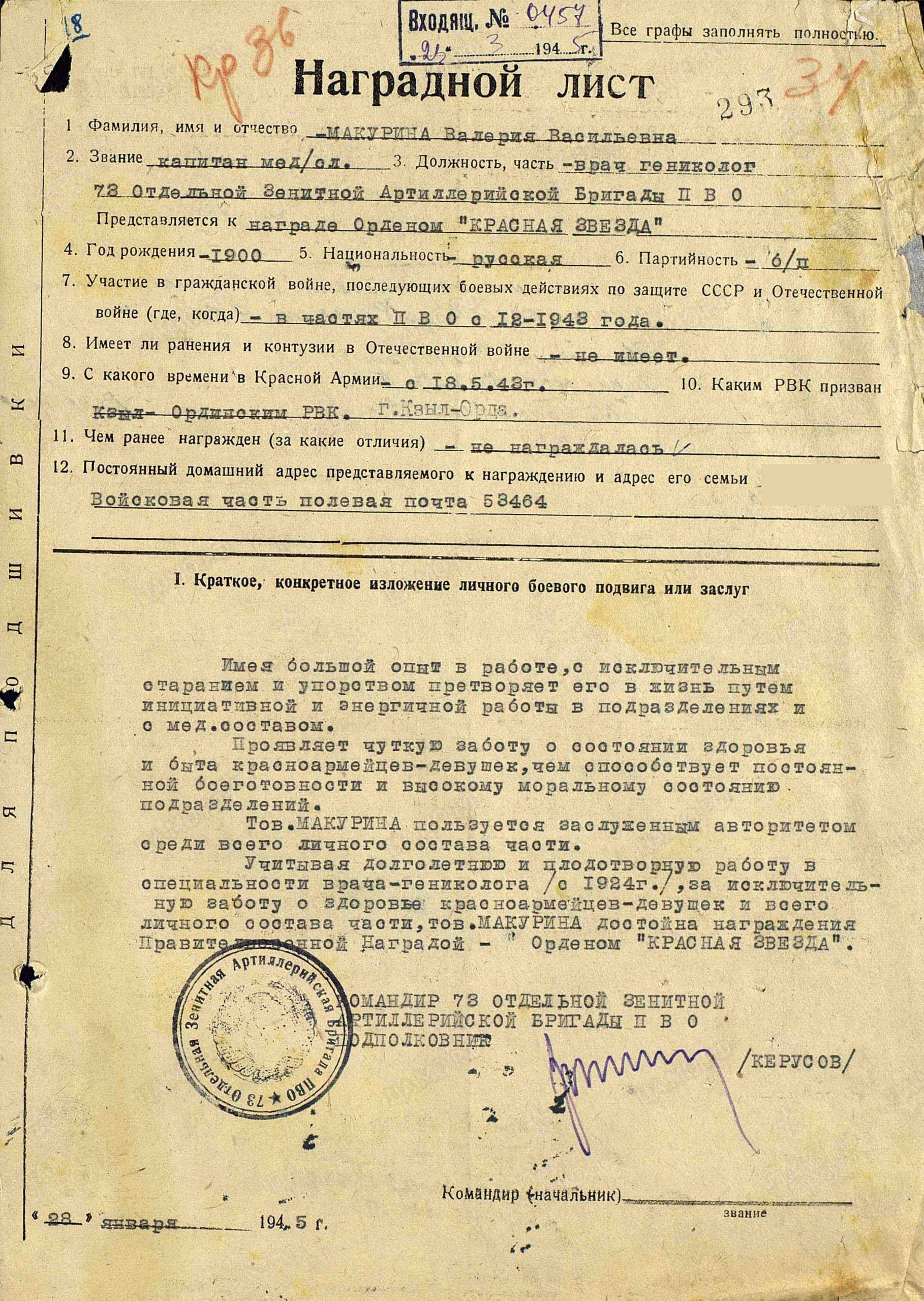

Валерия родилась 17 июля 1900 г. В 1916 г. она окончила гимназию Е. И. Оливер. Позже работала акушеркой в частной хирургической клинике А. Ф. Каблукова. Вышла замуж за врача этой больницы Илью Яковлевича Калугина. После начала Великой Отечественной войны вместе с Крымским государственным медицинским институтом им. И. В. Сталина находилась в эвакуации в г. Кзыл-Орда (Казахстан), откуда 18 мая 1943 г. призвана на фронт. 16 июня 1945 г. врач-гинеколог, капитан медицинской службы 73-й отдельной зенитной артиллерийской бригады противовоздушной обороны Западного фронта Валерия Макурина награждена орденом Красной Звезды. В наградном листе отмечено:

«Имея большой опыт работы, с исключительным старанием и упорством претворяет его в жизнь путем инициативной и энергичной работы в подразделениях и с мед. составом. Проявляет чуткую заботу о состоянии здоровья и быта красноармейцев-девушек, чем способствует постоянной боеготовности и высокому моральному состоянию подразделений. Тов. Макурина пользуется заслуженным авторитетом среди всего личного состава части. Учитывая долголетнюю и плодотворную работу в специальности врача-гинеколога (с 1924 г.), за исключительную заботу о здоровье красноармейцев-девушек и всего личного состава части, тов. Макурина достойна награждения правительственной наградой – орденом Красной Звезды».

В тексте документа также указано, что она «в течение нескольких месяцев выполняла обязанности по совместительству – врача-гинеколога и начальника санслужбы бригады и корпусного гинеколога». Также награждена медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

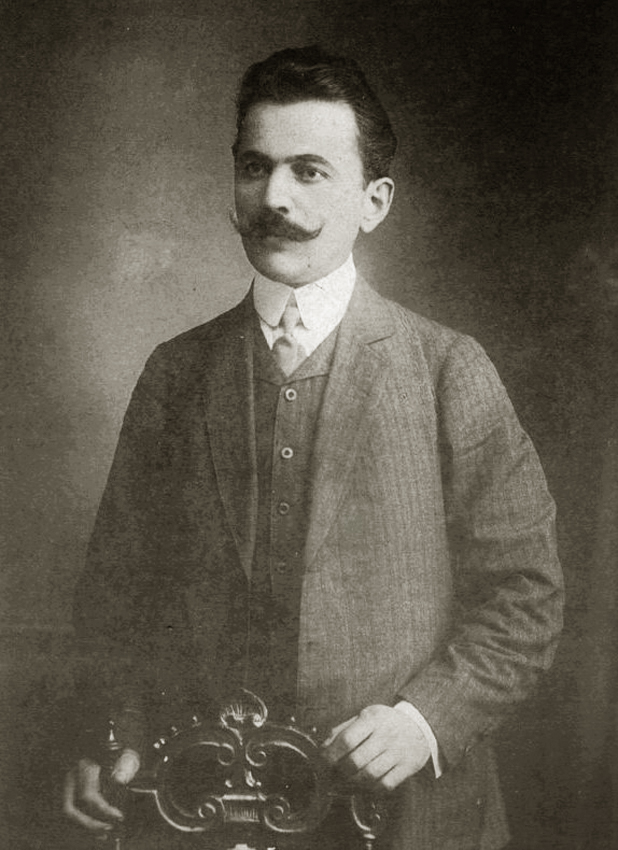

Ольга родилась в 1902 г., окончила гимназию Е. И. Оливер, в 1926 г. вышла замуж за крымскотатарского политического и общественного деятеля, доцента КГПИ им. М. В. Фрунзе Асана-Сабри Абибуллаевича Айвазова (1878–1938). Член Временного мусульманского революционного комитета (май 1917 г. – май 1918 г.), Крымского мусульманского центрального исполнительного комитета, делегат от Крыма на Всероссийском мусульманском съезде (май 1917 г.), председатель Курултая крымскотатарского народа (январь и май 1918 г.), посол в Османской империи Первого Крымского краевого правительства А.-С. А. Айвазов после установления в Крыму советской власти трудился в отделе переводов ЦИК. В 1930 г. он был арестован, однако через два месяца освобождён и направлен на лечение в Кисловодск (sic!). Являясь активным участником национального движения, по мнению сотрудников контрразведки, он мог стать источником важной информации о настроениях и планах крымскотатарской интеллигенции. После заключения в тяжелых условиях А.-С. А. Айвазов дал согласие на сотрудничество с органами ОГПУ. В 1959 г. на дополнительном следствии Ольга Айвазова вспоминала, что через некоторое время после ареста мужа к ней стали являться сотрудники контрразведки и приносить продукты: какао, масло, печенье.

В ночь с 6 на 7 апреля 1937 г. А.-С. А. Айвазов вновь был арестован у себя на квартире в г. Симферополе по ул. Кантарной, 25. 10 октября 1937 г. прикомандированный к IV отделу Управления государственной безопасности НКВД Крымской АССР старший лейтенант милиции Кемалов, рассмотрев следственное дело № 2709, постановил, что «Айвазов С. А. был завербован турецкими и французскими разведывательными органами в качестве агента этих разведок, поддерживал с представителями этих разведок связи и по их директивам проводил контрреволюционную деятельность». А.-С. А. Айвазов был обвинен в том, что являлся одним из руководителей антисоветской националистической организации «Милли Фирка». 17 апреля 1938 г. Военная коллегия Верховного Суда СССР на закрытом судебном заседании приговорила его к высшей мере уголовного наказания – расстрелу с конфискацией всего лично ему принадлежащего имущества. В тот же день приговор был приведен в исполнение. Реабилитирован 21 января 1960 г. Верховным Судом СССР.

10 ноября 1937 г. Главным управлением государственной безопасности НКВД Крыма арестована О. В. Айвазова, как «жена изменника Родины». Обвинялась в том, что, «проживая вместе с мужем, укрывала его преступную деятельность и связи, не сообщила о его преступлениях против советской власти». Из материалов дела следует, что «Айвазова Ольга Васильевна 8 июня 1937 года прибыла из г. Баку с ребенком. Муж работал литературным работником. Арестован как буржуазный националист, в прошлом был активным защитником царской власти. Образ жизни Айвазовы вели роскошный – занимали три комнаты, в данное время две комнаты изъяты». На допросе Айвазова О. В. сообщила:

«Материальную помощь я получала от своей сестры Валерии – врача 3-й поликлиники, продуктами – от сестры мужа Курт-Деде. Я продала домашние вещи примерно на 300 рублей и еще получила причитающиеся мужу жалованье и отпускные с местного кожзавода. Мой муж Айвазов С. А. арестовывался в 1929 г. органами НКВД по 58 статье УК. Последние 6 лет (с 1931 года) Айвазов жил совершенно другой жизнью, в которую меня не посвящал. Я познакомилась и вышла замуж за Айвазова Сабри в 1926 г. В то время он работал в качестве доцента Симферопольского пединститута на восточном факультете и читал лекции по востоковедению, преподавал восточные языки – арабский и персидский. До ареста в 1937 г. он работал доцентом и преподавателем школы взрослых. Когда я выходила за него замуж, ему было 48 лет. Муж рассказал мне, что в период революции в Крыму он являлся одним из представителей татарского парламента. Кажется, в 1929 г. муж подвергался аресту органами НКВД Крыма, под стражей находился два-три месяца и был освобожден. В чем его обвиняли, я не знаю. В апреле 1937 г. он был вторично арестован, в ноябре того же 1937 г. была арестована и я».

2 августа 1938 г. Ольга Айвазова осуждена Особым совещанием при НКВД СССР по статье 58-1 УК РСФСР, приговорена к пяти годам исправительно-трудовых лагерей. Уже 4 октября 1938 г. прибыла в 17-е женское лагерное специальное отделение Карагандинского ИТЛ в Акмолинской области (Казахстан). Освобождена 26 ноября 1942 г. Реабилитирована 15 апреля 1958 г. военным трибуналом Одесского военного округа. После ареста О. В. Айвазовой ее сын Рушен (Юрий, 1928 г. р.), сменив фамилию на Макурин, проживал в семье своей тети Валерии Васильевны. 20 сентября 1938 г. он написал письмо секретарю ЦК ВКП(б) И. В. Сталину, однако, ответа так и не дождался:

«Дорогой Иосиф Виссарионович! Обращаюсь к Вам с большой просьбой. В 1937 г. мою мамочку взяли за папу. О папе я ничего не могу сказать, но о мамочке я знаю, что она всегда была вместе со мной, работала дома и учила меня, чтобы я был хорошим, честным пионером. Я ученик 4-го класса 5-ой школы им. Кирова в Симферополе, пионер. Учусь на “Отлично” и “Хорошо”, поведение у меня отличное. Меня взяла к себе жить тетя, врач Макурина. Мне живется с ней хорошо, но я молю Вас, дорогой товарищ Сталин, как родного отца (ведь у меня нет отца) вернуть мне мою мамочку, которую я очень полюбил и скучаю без нее, и доставить мне этим счастливую и радостную жизнь, которую Вы дали всем детям нашей страны. Мою мамочку выслали в г. Акмолинск, и до сих пор от нее нет ни одного письма. Мой адрес: Симферополь, Малобазарная, 21 а. Пионер Юра Макурин, Фамилия моей мамы Айвазова Ольга Васильевна».

О двух других детях Василия Михайловича и Ольги Павловны сведений практически нет. Известно лишь, что Георгий после революции эмигрировал в Прагу, Вера (по мужу – Козицкая) – в Сербию. Их дальнейшая судьба не установлена. В судьбах членов большой семьи Макуриных отразились многие события, которые пережила страна в двадцатом веке – революция, гражданская война, сталинская, хрущевская эпохи. Дом, построенный с любовью к семье и к городу, в силу этих событий получил свои отметины, но до сих пор остается, также как и сооруженная Василием Макуриным лестница, одним из известных и посещаемых памятников Симферополя. В настоящее время здание утратило памятные доски, на которых непременно должен быть отмечен период, когда строение было местом расположения лабораторий крымского университета, наиболее значительного учебного заведения полуострова в прошлом и настоящем.