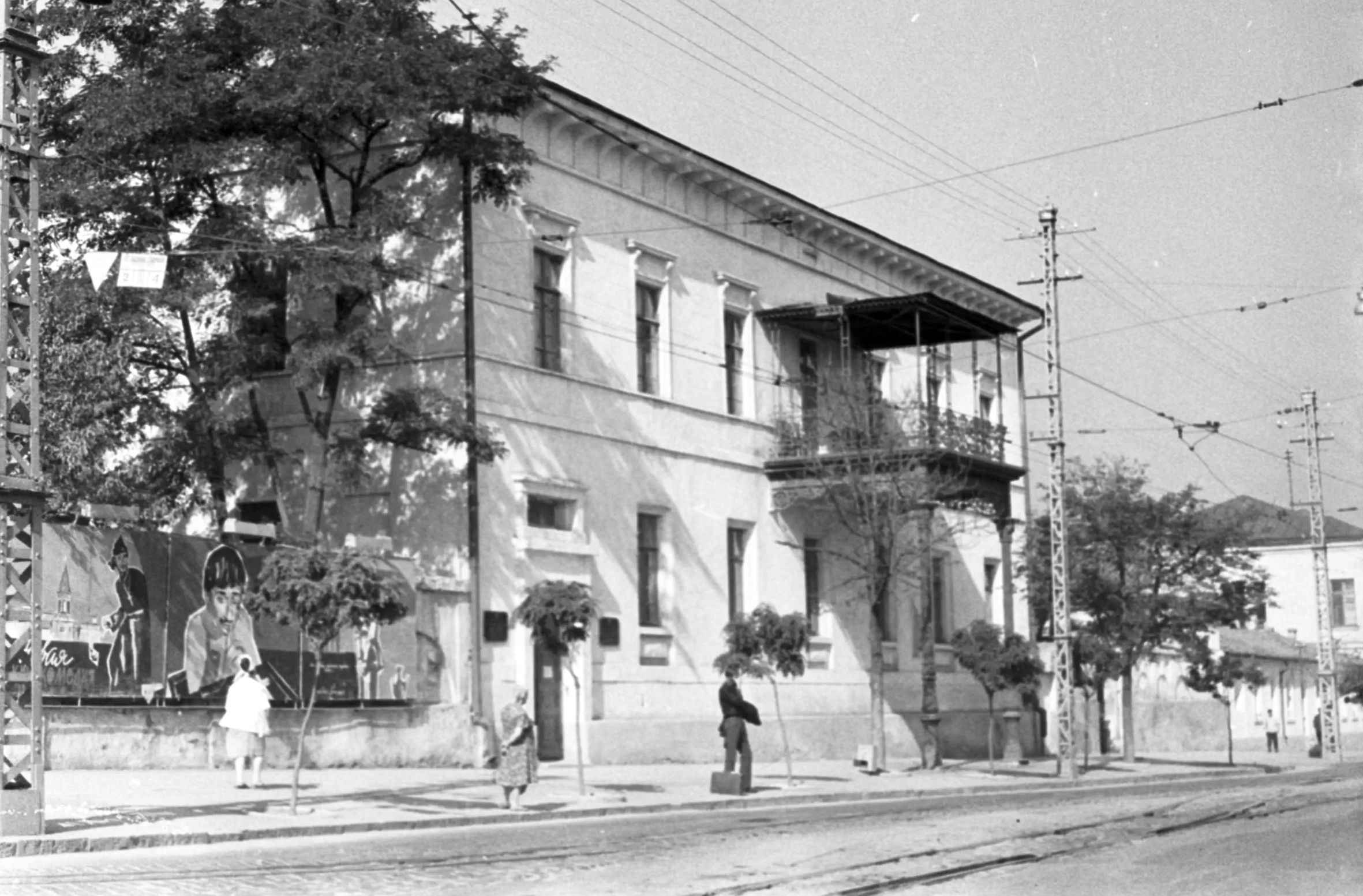

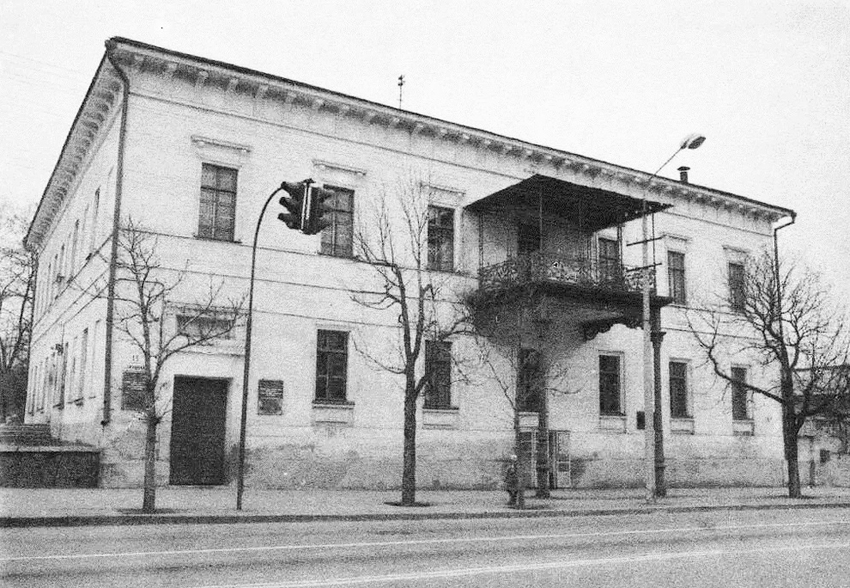

Дом губернатора Таврической губернии

Объект культурного наследия регионального значения: памятник градостроительства и архитектуры «Дом губернатора Таврической губернии, 1835 г.».

Адрес: г. Симферополь, ул. Ленина, 15 / ул. Пролетарская, 1, литер «А». Ранее – ул. Лазаревская / ул. Губернаторская.

Участок, на котором возведен бывший дом губернатора Таврической губернии, расположен в центральной части г. Симферополя в районе с исторически сложившейся малоэтажной застройкой. С северо-востока территория здания ограничена ул. Ленина, с юго-востока – ул. Пролетарской, с юго-западного и северо-западного фасадов – внутриквартальными проездами. Прилегающая к зданию территория благоустроена и озеленена. Здание двухэтажное, прямоугольной формы в плане, габаритные размеры: 25,05х28,8 м. Высота этажей: первого – 4,1 м, второго – 4,6 м. Конструктивная схема здания – с несущими продольными и поперечными стенами. Фундаменты ленточные, бутовые. Цоколь сложен из бутового камня с перевязкой камнем правильной формы на известково-песчаном растворе, поверхность оштукатурена. Отмостка бетонная, со стороны улицы Ленина совмещена с асфальтобетонным покрытием тротуара. Стены в уровне первого этажа сложены из бутового камня известняка с обрамлением проемов и углов здания камнями известняка правильной формы. В уровне второго этажа стены сложены из камня ракушечника правильной формы на известково-песчаном растворе. Поверхность фасадов оштукатурена и окрашена. Толщина стен 0,9 м. Крыша четырехскатная вальмовая. Кровля выполнена из профнастила. Несущие конструкции деревянные. Фасады выполнены в строгом стиле позднего классицизма с небольшим количеством архитектурных деталей. В отделке фасадов применены профилированные карнизы, тяги простого профиля. Часть окон второго этажа обрамлена сандриками. Венчающий карниз украшен кронштейнами с триглифами. Со стороны ул. Ленина к зданию пристроен балкон на чугунных колоннах. Декоративные элементы балкона и колонны выполнены в технике художественного литья.

Входов в здание два: со стороны ул. Пролетарской и со стороны ул. Ленина. Выделены поздними порталами в виде колонн, на которые опираются козырьки. Наружная дверь входа со стороны ул. Ленина двухстворчатая. Дверные полотна деревянные, филенчатые, глухие. С внутренней стороны вход украшен деревянным декоративным наличником. Вход со стороны ул. Пролетарской выполнен с неглубоким деревянным тамбуром. Наружная дверь деревянная, филенчатая, глухая. Внутренняя дверь деревянная филенчатая, остекленная с фрамугой, украшенная декоративным деревянным наличником. Оконные заполнения с металлопластиковыми рамами и заполнением стеклопакетом; подоконники пластиковые, отливы из окрашенных стальных листов. Металлопластиковые окна вставлены в деревянные коробки первоначальных окон.

Перекрытия – плоские по деревянным балкам. Потолки оштукатурены по дранке. В отдельных помещениях сохранились карнизы простого профиля. Живопись и предметы прикладного искусства отсутствуют. Дощатый настил с покрытием из линолеума. В вестибюле полы мозаичные из кусков мраморовидного известняка неправильной формы. Степы внутренние сложены из известняка-ракушечника на известково-песчаном растворе, оштукатурены, отделка – обои и окраска. В вестибюле стены облицованы натуральным камнем. Колонны сложены из известняка-ракушечника на известково-песчаном растворе, оштукатурены. В отдельных помещениях сохранился потолочный карниз простого профиля. Внутренняя лестница возле входа со стороны ул. Ленина одномаршевая с монолитными ступенями из мозаичного бетона. Внутренняя лестница вестибюля трехмаршевая, выполнена по металлическим косоурам, со ступенями из монолитного, мозаичного бетона. Ограждение лестницы в виде деревянных балясин, на которые опираются массивные деревянные перила простого профиля. Перила многократно окрашены масляной краской. В уровне первого этажа в помещении № 6 сохранилась отопительная печь, встроенная в стену – голландская, с карнизом простого профиля в верхней части. Печное отверстие заложено камнем. Поверхность печи оштукатурена и окрашена под цвет стен помещения. В уровне второго этажа в помещении № 13 также сохранилась голландская отопительная печь. Поверхность печи облицована керамической плиткой. Верх печи украшен декоративным карнизом, декорированным растительным орнаментом и иониками. Облицовка и карниз первоначальные. Печи не используются по назначению. Здание оборудовано системами электроснабжения, водоснабжения и канализации, отопления. Памятник поставлен на государственный учет решениями Крымского областного исполнительного комитета от 05.09.1969 г. № 595, от 05.06.1984 г. № 284. Учетный номер 140. Охранная зона (в пределах площади здания) утверждена решением Крымского областного исполнительного комитета от 15.01.1980 г. № 16. Является примером административного здания второй половины ХІХ в. губернского города.

********* ********* ********* ********* ********* ********* ********* ********* ********* ********* ********* *********

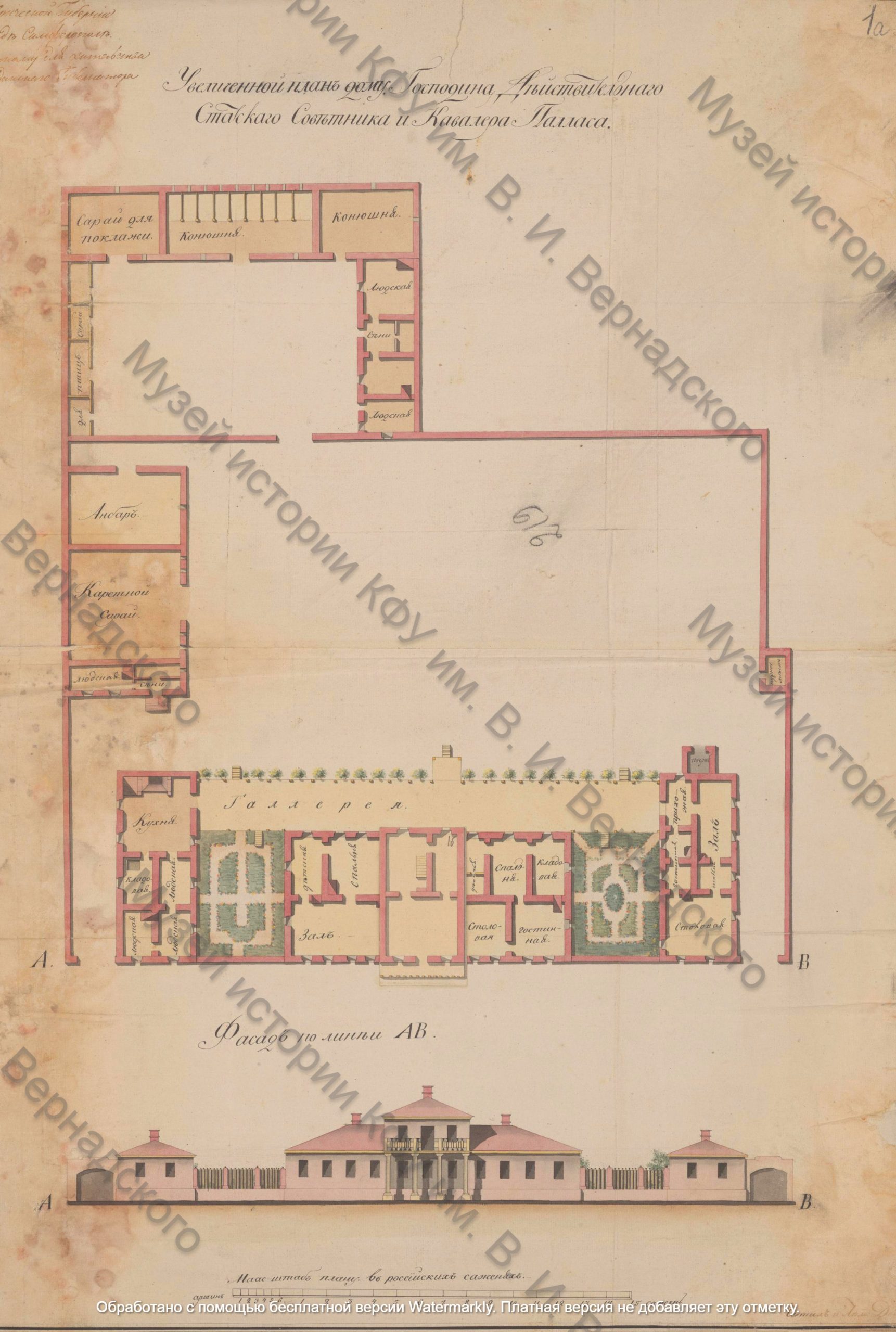

В 1796 г. П. С. Паллас окончательно переехал в Крым, получив от Екатерины Великой жалованную грамоту на владение имениями в крымских долинах и земельным участком в Симферополе. При постройке дома ученый стремился органически вписать его в окрестный ландшафт, где доминировала г. Чатыр-Даг. Это определило симметричную композицию здания, характер его силуэта. Строительство одноэтажного с выделенным двухэтажным центром и колоннадой дома в стиле русского провинциального классицизма было завершено в 1797 г. по типовому проекту, разработанному по заданию Г. А. Потемкина. Проект сочетал в себе великолепие и классическую строгость.

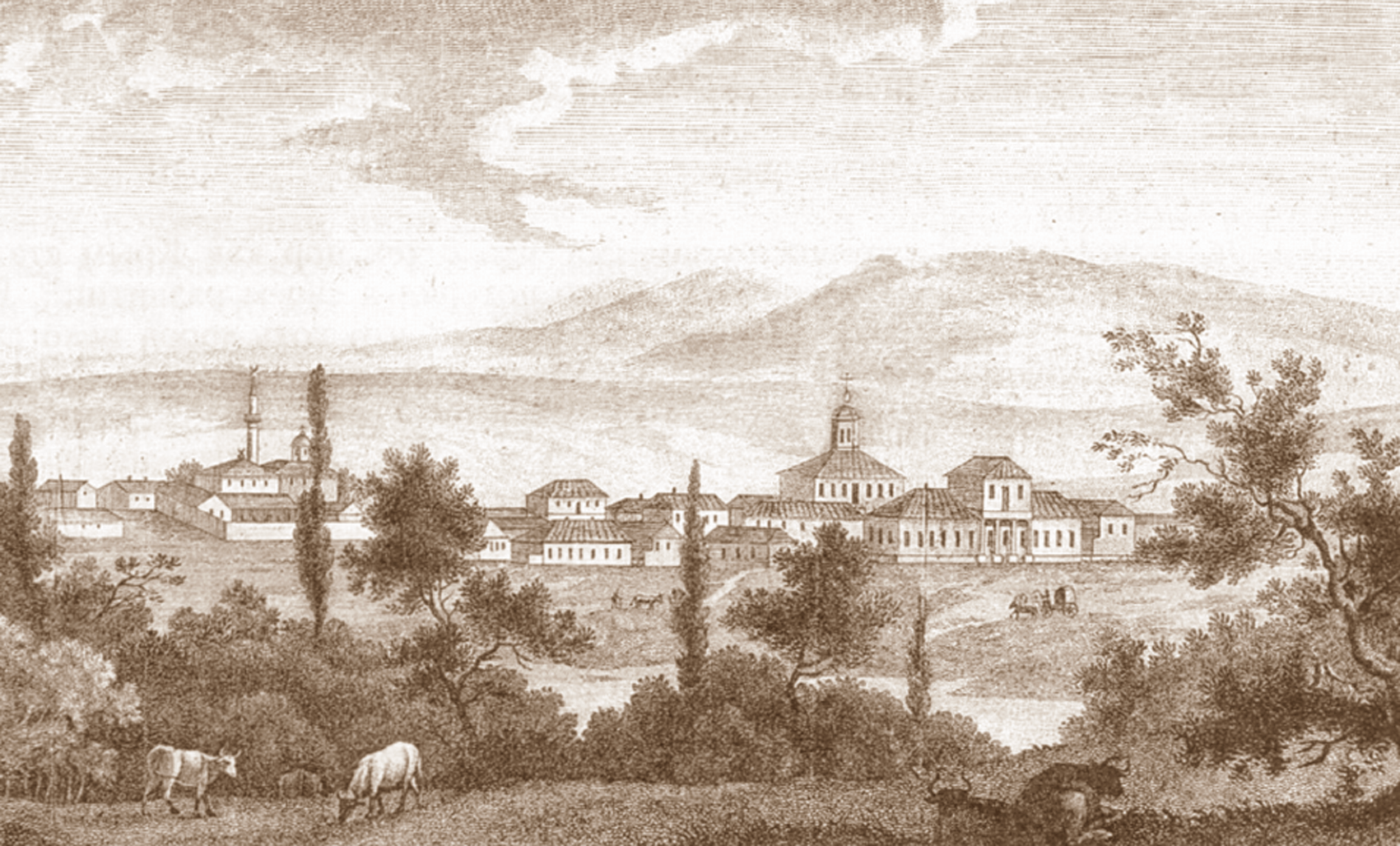

Путешественник В. В. Измайлов, посетивший Крым, оставил воспоминания о владении П. С. Палласа: «Легко было угадать его дом, одно здание европейского вкуса во всем Симферополе. Нет снаружи никаких блестящих украшений, кроме одной довольно скромной колоннады. Он стоит на прекрасной равнине, отделяясь ею одной от берегов Салгира, обращенный передней фасадой к великолепной картине гор, которые цепью протягиваются за рекой. Такое расположение живописное и романтическое возвещало само собой убежище любителя природы». Дом П. С. Палласа в Симферополе стал центром духовной жизни города. «Присутствие славного мужа, поселившегося в стенах сего города, возвещает, кажется, зарю будущего его просвещения» – свидетельствовал один из современников П. С. Палласа. В доме ученого хранилось большое собрание картин, гравюр, богатая библиотека, гербарии, геологическая и археологическая коллекции. Профессор Кембриджского университета Э. Д. Кларк отметил после встречи с академиком в Симферополе: «Город Ак-Мечеть надолго останется знаменитым как местопребывание профессора П. С. Палласа, этого столь известного в ученом мире своими многочисленными трудами исследователя».

Первые правители области и Таврической губернии В. В. Каховский (1784–1788), С. С. Жегулин (1788–1796), Г. П. Милорадович (1802–1803), Д. Б. Мертваго (1803–1807) проживали в бывшем путевом дворце, построенном для Екатерины II. После ее отъезда в столицу он был превращен в присутственные места. 11 марта 1804 г. Херсонский военный губернатор Е. О. де Ришелье сообщал министру внутренних дел В. П. Кочубею о том, что «в Симферополе нет казенного дома к помещению в нём губернатора», и просил разрешить покупку дома П. С. Палласа, «уступаемого в казну за четырнадцать тысяч рублей». Он «прочный, вмещает в себе все выгоды, какие для жительства желать можно, и стоит той цены, которую запрашивает господин Паллас. По дороговизне там на материалы и мастеровых строительство нового дома обойдётся много дороже». В письме от 14 июля того же года добавлял, что «на постройку нового такого же дома (31 на 30 сажень) надо 37095 руб., на ремонт же дома Палласа – 417 руб. 47 коп.». В августе 1805 г. Е. О. де Ришелье лично посетил Симферополь, осмотрел его казенные строения, нашел, что они требуют починки, и просил министра внутренних дел «выделять ежегодно для Таврического губернатора на эти цели 3 тысячи рублей».

В январе 1805 г. дом академика П. С. Палласа был приобретен казенным ведомством для проживания в нем гражданского губернатора Тавриды Д. Б. Мертваго. Стоимость составила – 14 000 рублей. Из описи главного корпуса здания следовало, что в доме находилось «20 комнат, считая переднюю и сени; в двух флигелях, деревянном и плетневом, 13 помещений, в том числе кухня, каретный амбар, сарай, ледник, конюшня и помещения для прислуги». Дом с трех сторон был обнесен каменной стеной, а с передней стороны – каменным цоколем с деревянной балюстрадой. На противоположном фасаде главного корпуса и флигелях устроены галереи и коридоры. В последующем, начиная с 1808 г., в нём производились ремонты, переделки и пристройки. По описи 1829 г. это был «каменный одноэтажный дом с чердаком. При нём об одном этаже домик для прислуги, кухня, каретный сарай и амбар, ледник, конюшня, кладовая и сарай. Все строение кирпичное, покрыто черепицей, вокруг оное обнесено каменной стеной». Так выглядело здание, когда хозяином в нём был Таврический губернатор А. Н. Баранов – прогрессивный общественный деятель, знакомый А. С. Пушкина по Петербургу. Оба были близки и по возрасту, и по либеральному духу, который витал среди прогрессивно настроенной дворянской молодёжи, поэт гостил у него в сентябре 1820 г. Когда год спустя А. С. Пушкин узнал о скоропостижной смерти Александра Николаевича, он записал в дневнике: «Жаль честного гражданина, умного человека». В доме жили все губернаторы, начиная с Д. Б. Мертваго, исключая А. М. Бороздина и Д. В. Нарышкина, у которых были загородные имения. В 1831 г. началась переписка касательно постройки нового дома. Дело было поручено талантливому зодчему, титулярному советнику И. Ф. Колодину, под чьим надзором уже был осуществлен ряд построек Симферополя.

Колодин (Колодинов) Иван Федорович (1788 – после 1850)

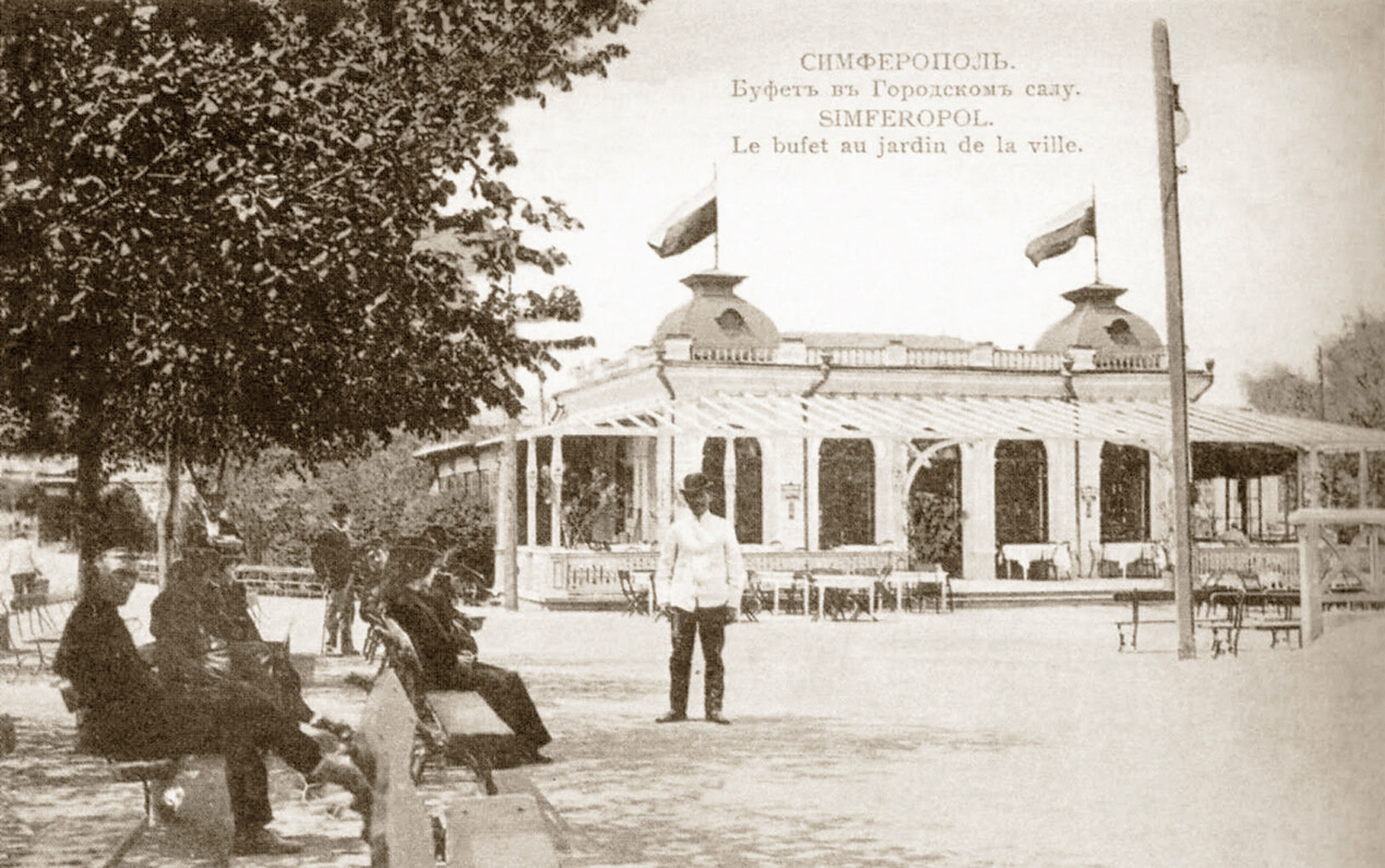

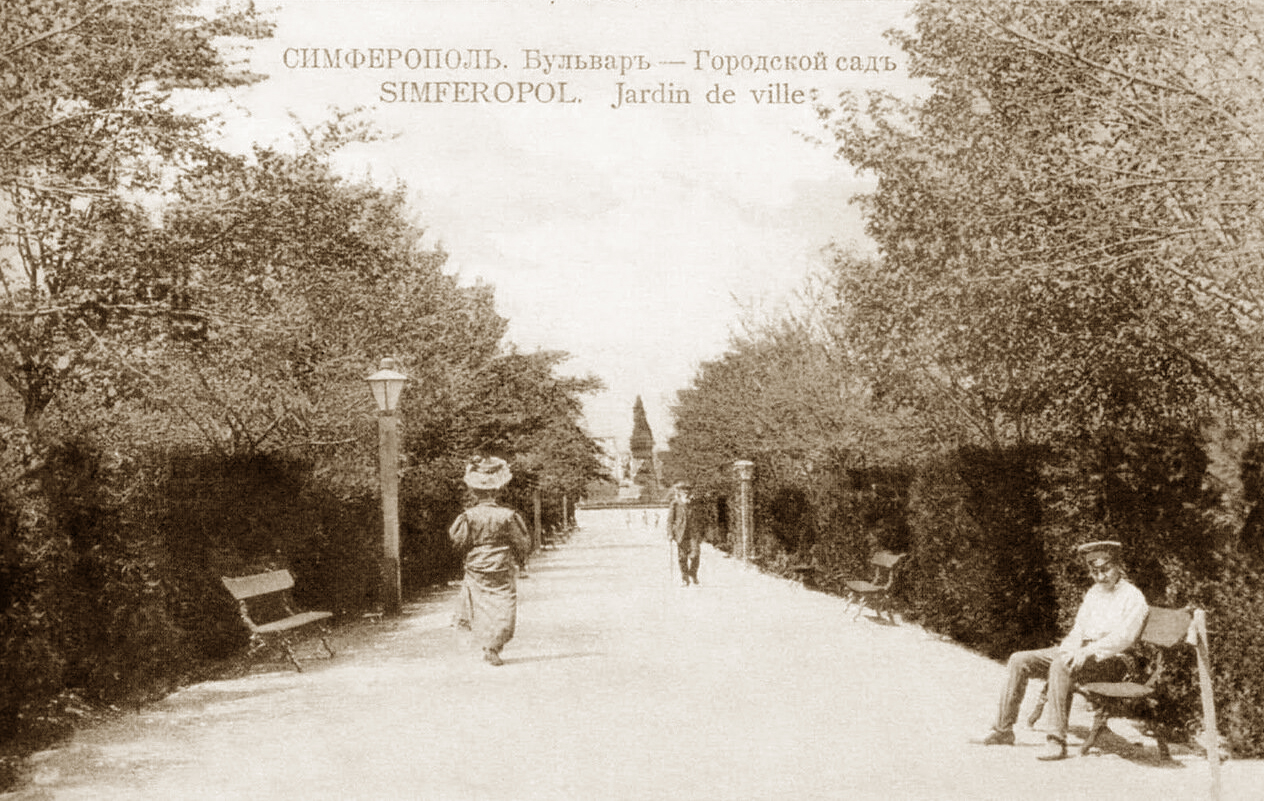

В феврале–марте 1832 г. старое здание было снесено, а к середине 1835 г. построено новое с видом на Общественный сад – «длиной 13 сажень, шириной – 11 1/3, вышиною от фундамента – 5 1/3 сажени» в строгом стиле русского классицизма. В нём отразилось характерное для И. Ф. Колодина стремление к гармоничности архитектурных форм. Член Российской Академии наук А. Н. Демидов, путешествовавший по Крыму в 1837 г., отметил, что «губернский дом, прекраснейшее здание в целом городе, находится в самом веселом квартале, перед ним красуется вновь возведенный общественный сад, простирающийся до речки Салгир».

В 1890 г. фасадную сторону дополнила крупная характерная деталь – большой балкон на столбах из литого чугуна в знаменитом «каслинском стиле». Выход на балкон был только один – непосредственно из губернаторского кабинета. В таком виде здание дошло до настоящего времени.

В 1837 г. Крым посетил Николай I. Августейшее семейство ознакомилось с Таврической выставкой сельских и промышленных произведений, развёрнутой в Общественном саду. На следующий день государь принимал многочисленные депутации. Очевидно, всё это происходило в губернаторской резиденции. Наставник цесаревича Александра Николаевича поэт и государственный деятель В. А. Жуковский отметил в дневнике ужин и завтрак у губернатора М. М. Муромцева. Присутствовал один из основателей декабристского движения, председатель Таврической уголовной палаты А. Н. Муравьев, пела В. А. Башмакова, внучка А. В. Суворова (ее муж был предводителем Таврического дворянства, братом участника восстания Черниговского полка Ф. М. Башмакова, сосланного в Сибирь).

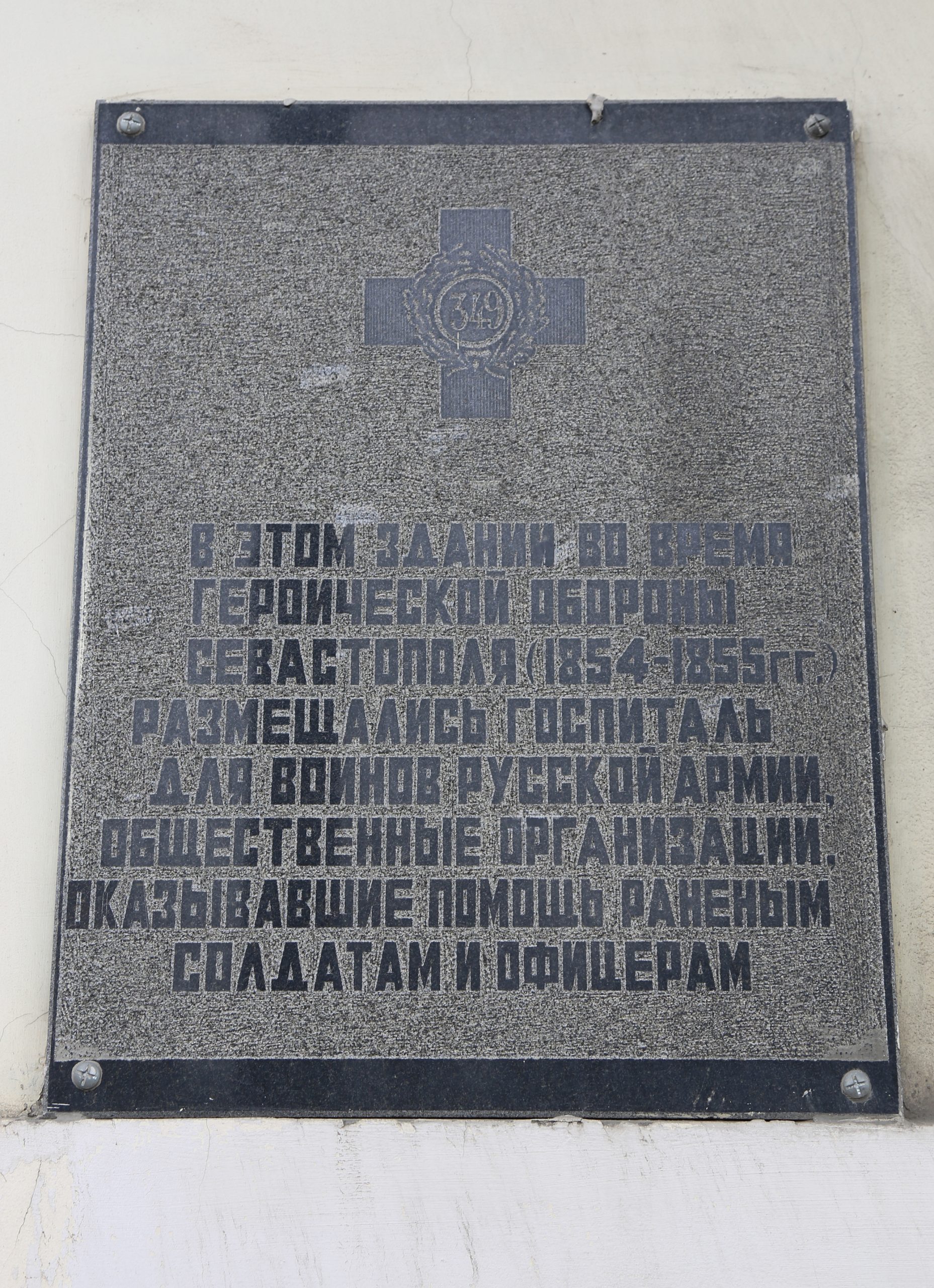

В 1854–1856 гг. здание было передано в распоряжение госпиталя для раненых в сражениях Восточной (Крымской) войны. Император Александр II счёл необходимым лично ободрить воинов: «Государь изволил внимательно осматривать временные госпитали, устроенные в лучших городских зданиях. Посетив госпиталь, Его Императорское Величество обратился к раненым: “Благодарю вас за Россию, за покойного моего родителя и за себя, от глубины души моей, за долгое ваше терпение”. Это была торжественная минута, которая не забывается всю жизнь, которая вознаграждает за прошлые страдания и даёт силу для будущих подвигов».

В здании проходили заседания Таврической учёной архивной комиссии, поскольку по положению губернатор являлся её обязательным членом. Именно здесь в 1887 г. прошло учредительное собрание по утверждению ТУАК.

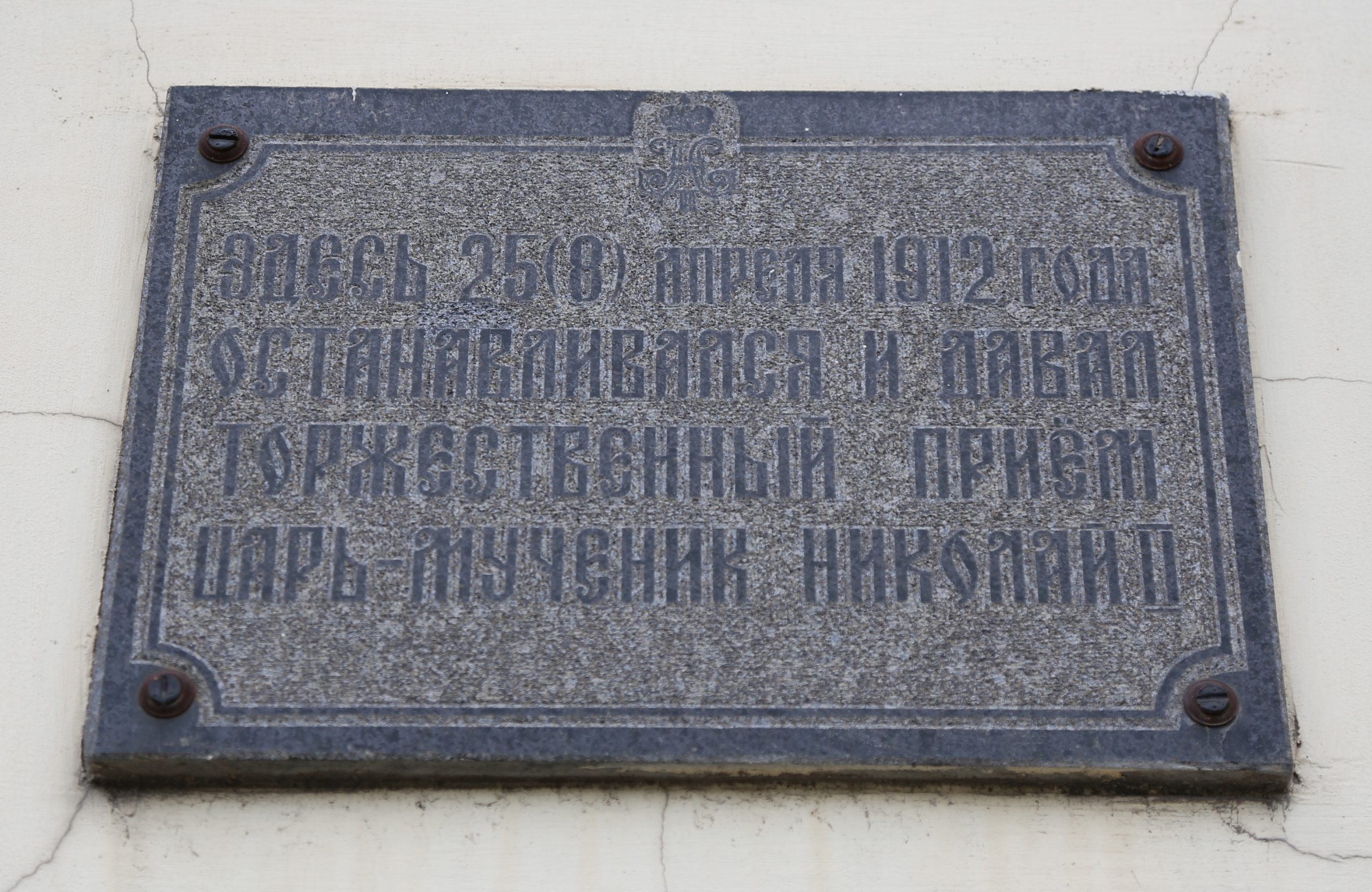

Николай II, отдыхая в Ливадии в 1912 г., приехал в Симферополь, устроив 25 (8) апреля в Доме губернатора торжественный прием в свою честь. Приняв многочисленные депутации, особым вниманием удостоил представителей Императорского общества садоводства, поднёсших государю труд Л. П. Симиренко «Крымское промышленное плодоводство», и А. И. Маркевича, члена Таврической учёной архивной комиссии, вручившего последние выпуски «Известий ТУАК».

История Таврического губернаторства завершилась в ходе Февральской революции 1917 г.: из кабинета исчезла портретная галерея предыдущих начальствующих лиц. Здание стало известно как «Народный дом», где размещались Губернский общественный комитет, редакция газеты «Прибой», городской Совет рабочих и солдатских депутатов, комитеты партийных и профсоюзных организаций. В 1918 г., после того как власти города отказались предоставить Директории помещение, ее председатель Номан Челебиджихан в начале января, без согласия соратников, отдал распоряжение крымскотатарским военным формированиям, подчинявшимся Объединённому крымскому штабу занять в Симферополе бывший Дом губернатора. Действия были восприняты критически и были расценены как попытка крымскотатарского правительства установить власть в Крыму. На следующий день Директория покинула дом, а Н. Челебиджихан в знак протеста подал в отставку.

С июня 1918 г. по апрель 1919 г. Дом губернатора служил резиденцией первого и второго крымских краевых правительств под руководством соответственно М. А. Сулькевича и С. С. Крыма. 22 ноября 1920 г. здание было передано Крымскому революционному комитету, который возглавлял Бела Кун. Затем оно оказалось в распоряжении КрымЦИКа и Совнаркома.

После их переезда в гостиницу «Европейскую» здание в 1925 г. передано Крымскотатарскому фельдшерско-акушерскому техникуму. В нем также размещался естественный факультет Крымского государственного педагогического института им. М. В. Фрунзе. В дальнейшем бывший Дом губернатора неоднократно фигурирует в архивных документах военного времени 1941–1945 гг.

Интересны воспоминания директора КГПИ им. М. В. Фрунзе В. М. Боровского о положении института в первые месяцы после начала Великой Отечественной войны:

В 1944 г. после возвращения Крымского государственного педагогического института им. М. В. Фрунзе из эвакуации в полуразрушенный Симферополь из шести учебных корпусов и трех зданий общежитий, которыми он располагал до начала войны, к 1945 г. в ведении вуза осталось лишь два учебных корпуса (ул. Ленина, 15, 17) и общежитие. Остальные (ул. Студенческая, 10, 11) по прежнему были заняты госпиталем Народного комиссариата здравоохранения, несмотря на распоряжение об освобождении помещений СНК СССР от 12 июня 1944 г. В конце декабря 1944 г. в СНК Крымской АССР был заслушан доклад В. М. Боровского «О материально-хозяйственном состоянии Крымского педагогического института им. М. В. Фрунзе». На его основе был сделан вывод о том, что «институт начал учебный год совершенно неподготовленным к занятиям». Среди прочих экстренных мер тресту «Гражданстрой» до 10 января 1945 г. предписывалось закончить ремонт учебного корпуса института по ул. Ленина, 15 (ремонт кровли, остекление) и произвести ремонт системы центрального отопления в учебном корпусе по ул. Ленина, 17.

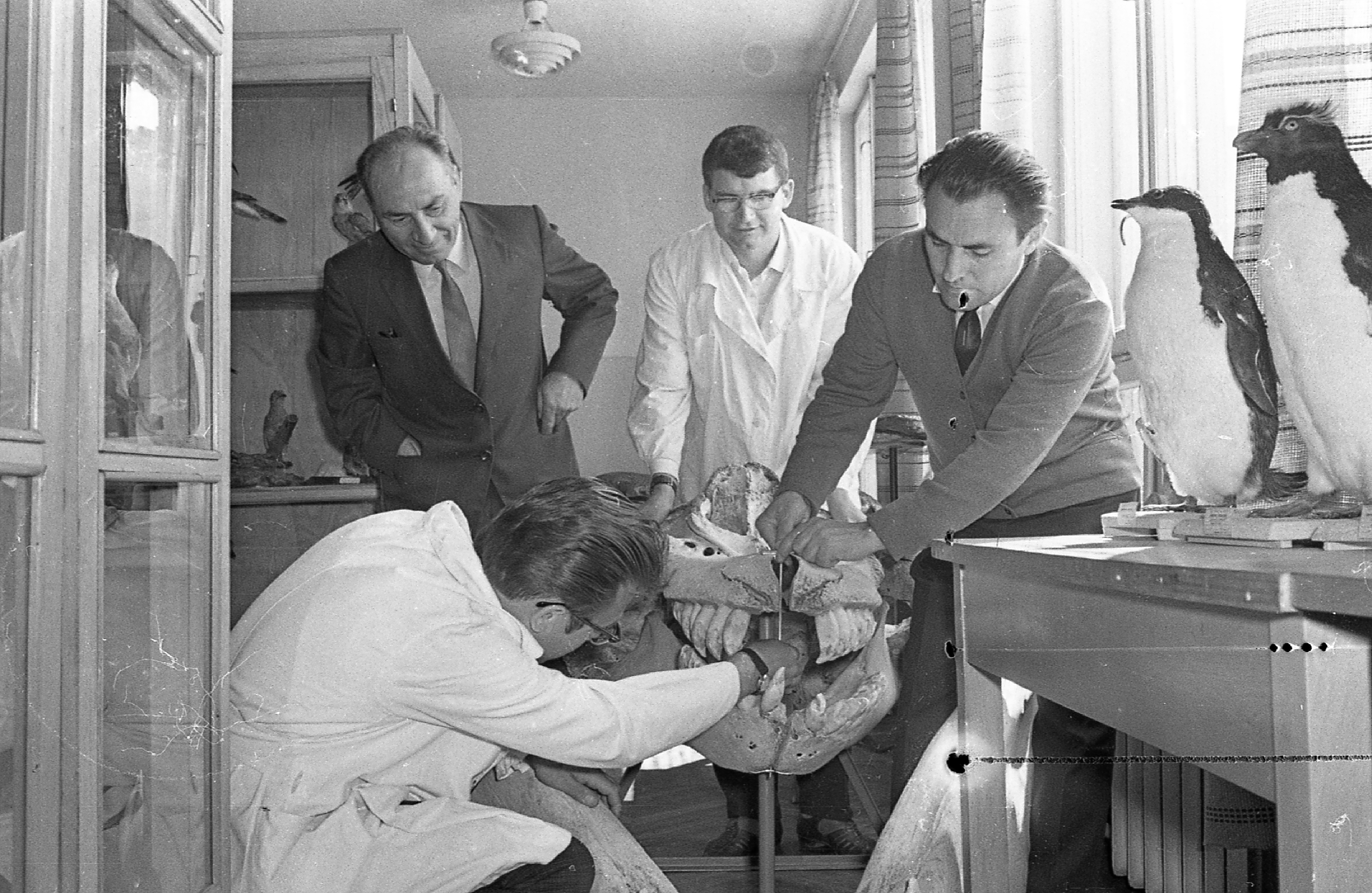

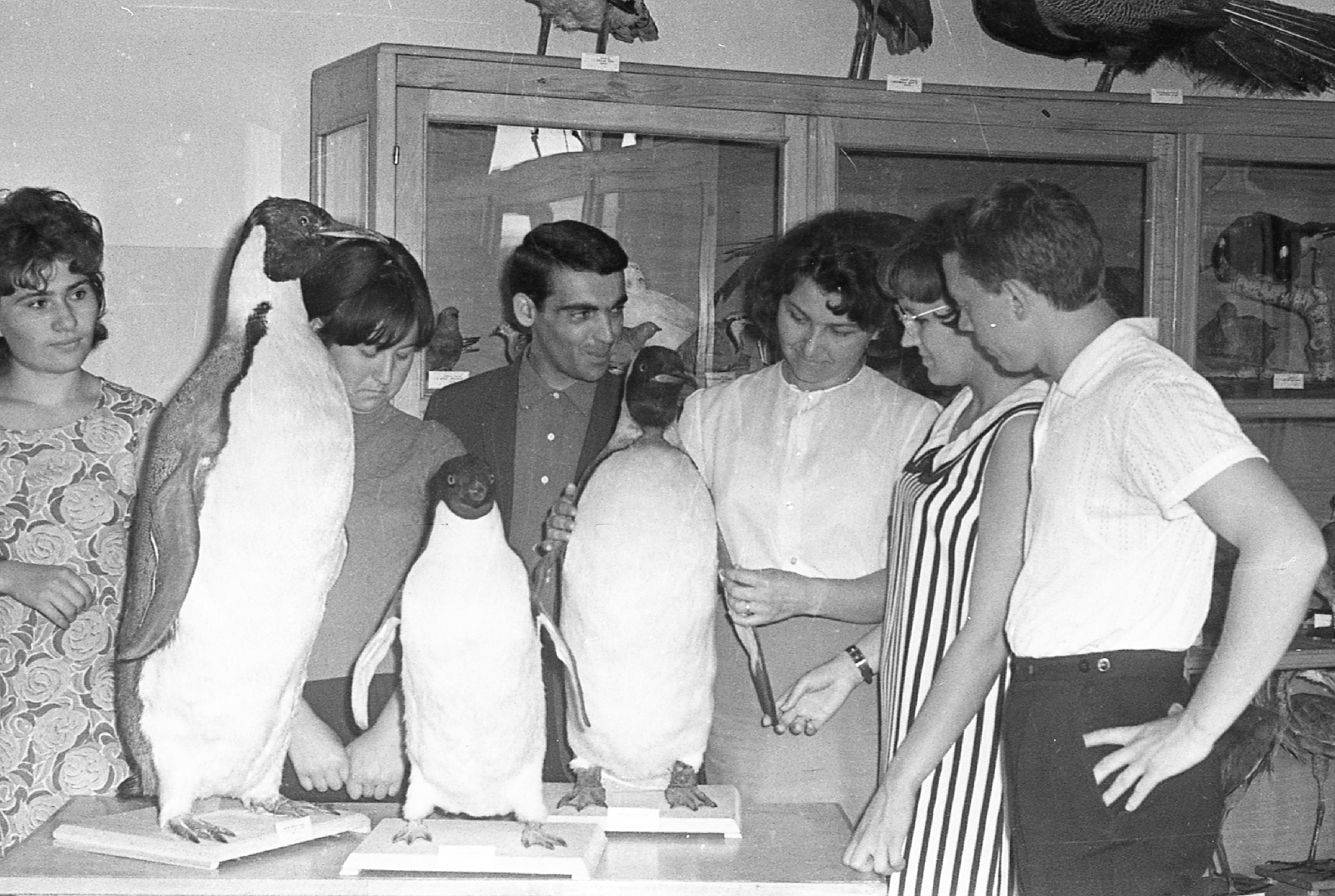

К 1965 г. в одной из аудиторий была размещена застеклённая витрина с чучелами животных, которая со временем стала основой для экспозиции Зоологического музея Симферопольского государственного университета им. М. В. Фрунзе и его приемников.

Зоологический музей им. М. И. Глобенко Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского

В 1938 г. часть помещений здания занял Институт усовершенствования учителей, который функционировал под различными названиями и в настоящий момент является Крымским республиканским институтом последипломного педагогического образования (КРИППО). В 1980–1990 гг. в здании работала секция информатики Малой академии наук Крыма «Искатель».

На фасадах размещено четыре памятные доски. В 1965 г. была установлена доска из белого мрамора с барельефом Бела Куна. В 1976 г. её заменили на доску скульптора Н. Л. Савицкого из чёрного лабрадорита. В 2012 г. председатель постоянной комиссии по культуре Верховного Совета Крыма С. П. Цеков обращался к главе крымского Республиканского комитета по охране культурного наследия Л. Н. Опанасюк с требованием демонтировать доску. К настоящему времени архитектоника здания сохранилась практически без изменений, утрачена лишь фигурная защита дымоходов, которая хорошо видна на дореволюционных открытках. Снесены массивные хозяйственные постройки, застроена территория придомового парка бывшей губернаторской резиденции. Дореволюционный интерьер здания существенно искажен.