Первый университет глазами первых….

Университету в Симферополе 105 лет. Каким его помнили первые…. первые студенты, ассистенты, преподаватели, с какими проблемами сталкивались и как их преодолевали, что студенты говорили о своих преподавателях и политических событиях, круговорот которых зачастую отвлекал от учебы.

1. Лев Герасимович Лойцянский (1900–1991) – студент математического факультета Таврического университета, советский учёный в области механики.

Осенью 1918 году Лев Герасимович уехал в Симферополь и поступил на 2-й курс математического отделения Таврического университета. В это время в университете преподавали: Н. М. Крылов, В. И. Смирнов, Н. С. Кошляков, Л. А. Вишневский, М. А. Тихомандрицкий. Вместе с Л. Лойцянским студентом был В. В. Немыцкий в последующем советский математик, доктор физико-математических наук (1934), профессор. Автор трудов в области дифференциальных и интегральных уравнений, функционального анализа, топологии. Награждён орденом Трудового Красного Знамени и медалями.

Студенчество Льва Герасимовича выпадает на сложное время смены политических формаций, благодаря чему имеем возможность узнать, как училось в то непростое время. Во время учёбы Л. Лойцянский был мобилизован в Белую армию, около двух месяцев служил в Ставрополе, был демобилизован по состоянию здоровья.

В 1921 году Лев Герасимович окончил Крымский университет имени М. В. Фрунзе. Преподавал в нём, сотрудничал в Главной инспекции военно-учебных заведений Крыма. В апреле 1922 года возвратился в Петроград, поступил на 3-й курс физико-механического факультета Политехнического института имени М. И. Калинина (далее ЛПИ). Доктор физико-математических наук (1935 г.; без защиты диссертации). Один из создателей кафедры гидроаэродинамики Политехнического института (1935 г.). С 1935 года работал также научным консультантом в ЦАГИ (Центральный аэрогидродинамический институт). С 1945 года вновь работал в ЛПИ имени М. И. Калинина. Вошёл в первоначальный состав Национального комитета СССР по теоретической и прикладной механике (1956).

Л. Г. Лойцянский назван Таврическим вундеркиндом семьей Френкель. «Я бережно храню преподнесённый мне тогда томик стихов Анны Ахматовой «Четки» с надписью: «Нашему милому Таврическому вундеркинду в день перехода в Политехнический институт. Сарра Френкель, Лесное, 7 августа 1922 г.»

Обратимся к воспоминаниям Льва Герасимовича:

«В Таврическом университете я получил возможность продолжить свое образование на имевшемся там математическом отделении физико-математического факультета. Поступив на 2-й курс, я стал единственным студентом на этом отделении; только позже появилось несколько студентов младших курсов.

Общее положение в Крыму представляло собой калейдоскопическую смену властей. Я прибыл в Симферополь, когда город был в руках армии Деникина. Мне бросились в глаза уже непривычные для петроградца остатки старого режима. В Симферополе существовал базар, где за призрачные деньги, пресловутые «керенки», ходившие в обращении целыми «простынями», можно было приобрести продукты питания. Однако предпочтение отдавалось обменным операциям. За большие деньги можно было пользоваться шашлычными и чебуречными, до поры до времени торговали греческие булочные, белые офицеры и спекулянты заполняли малочисленные кафе. Деникинская армия часто находилась в трогательном альянсе с батькой Махно. В эти дни улицы Симферополя заполнялись красочно разодетыми бандитами, разъезжавшими в извозчичьих пролетках и безнаказанно грабившими население.

Неустойчивая политическая обстановка, тяжелые материальные условия жизни, разгул террора мало располагали к серьезным занятиям. В этих трудных условиях учебная и научная жизнь в университете все же не прекращалась — читались лекции, работали лаборатории, происходили собрания научных обществ. Студентов, правда, было мало — подавляющее большинство их было мобилизовано.

К концу 1920 г. политическая обстановка в Симферополе стала особенно напряженной. Мне врезались в память некоторые факты, говорившие о том, что в среде профессоров существовала — правда, незначительная — реакционно настроенная группировка. Вспоминается такой случай. Известный своей жестокостью белогвардейский генерал Слащев — как мне представляется, прототип генерала Хлудова из известной пьесы М. Булгакова «Бег» — расстрелял прибывшую к нему в Джанкой делегацию Таврических профсоюзов. Негодование, вызванное этим событием, вылилось в объявление профсоюзами всеобщей трехдневной забастовки и траура. Город замер, жизнь в нем остановилась.

По требованию профессуры и студенчества прекратились и лекции в университете. Каково же было общее возмущение, когда один из профессоров заявил, что он не примыкает к забастовке, завтра утром придет на лекцию и покинет аудиторию только после того, как убедится, что она пуста. Были и такие.

Советская власть делала все для восстановления в Крыму нормальной жизни и, прежде всего, начала борьбу с голодом. По инициативе и при непосредственной помощи Якова Ильича [Френкель], как заведующего отделом высшего образования Наркомпроса, была организована специальная столовая для студентов. Паек, правда, был невелик. Он состоял из кусочка хлеба, плоской тарелочки с кашей из крупной перловой крупы, называвшейся тогда «шрапнелью», и лежащего сверху кусочка селедки или нескольких мелких рыбешек — хамсы. Но все же этот паек для нас, голодающих, играл, вероятно, очень большую роль, если я о нем так долго помню. Яков Ильич тоже голодал, но никогда не хлопотал о персональном для себя пайке, как это делали в то время некоторые из его коллег. Он больше думал об окружающих, чем о себе, и это проявлялось во всем.

С приходом Советской власти университет ожил. Началось регулярное чтение лекций, развернулась научная работа. Таврический университет был своеобразной «научной Вандеей». В нем объединялись выдающиеся научные силы, принадлежавшие к различным, исторически сложившимся школам и не желавшие служить ни красным, ни белым.

Во главе математического отделения стоял крупный ученый, известный своими работами по математической физике, яркий представитель Петербургской школы Николай Митрофанович Крылов. Он был не только авторитетным ученым, но и энергичным организатором. К моему приезду им уже был создан «математический кабинет», в просторечии «маткаб», при котором существовали не только разнообразные приборы, но и раздобытый где-то Н. М. Крыловым литографский станок, на котором печатались «Известия математического кабинета Таврического университета» с научными статьями членов кафедры высшей математики.

Я быстро освоился с новой обстановкой, тем более что оказался единственным студентом математического отделения и был радушно принят всем составом кафедры. С самого начала я особенно сблизился с ее заведующим, который сделал из меня что-то вроде своего секретаря, само собой разумеется, на «общественных началах». Дело было в том, что пишущей машинки не было и мне пришлось под диктовку Н. М. Крылова вести всю его как служебную, так и личную переписку.

Я с интересом наблюдал за своим шефом. Должен сказать, что он был очень своеобразен. Меня удивляло его барственное отношение к окружающим. Со мной – своим секретарем – он был прост и радушен, вел со мной доверительные беседы, открывая иногда интимные стороны своей души. Он был совершенно аполитичен и полностью безразличен к часто сменявшимся в Крыму «властям». Как только происходила смена власти, профессор надевал свой «альпийский» костюм, состоявший из спортивного пиджака, бриджей и сапог с обмотками, брал заплечный рюкзак и шел приветствовать новую власть. Возвращался он с рюкзаком, плотно набитым всякими деликатесами: икрой, семгой, маслом, белой булкой. В моей памяти сохранились многие сентенции этого изумительного, но во многом противоречивого человека. Свой «правительственный» паек он прятал в шкафчик в комнате при «маткабе», не делился ни с кем. А всегда голодный его секретарь получал раз в день студенческой столовой порцию «шрапнели» — перловой каши — с головкой селедки или несколькими мелкими рыбешками — «барабульками».

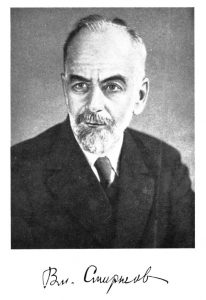

На кафедре Крылова в Симферополе состояли еще два достойных представителя Петербургской математической школы – профессора Владимир Иванович Смирнов и Николай Сергеевич Кошляков.

В. И. Смирнов, впоследствии академик, автор фундаментального пятитомного руководства по высшей математике и исследований по теории функций комплексного переменного, теории автоморфных функций и по другим вопросам математического анализа и математической физики, читал в Симферополе общий курс лекций по теории аналитических функций. Пользовался он в своих целях известной монографией Осгуда. Дополняя ее своими оригинальными исследованиями. В. И. был прекрасным, своеобразным лектором. Его лекции отличались большой эмоциональностью и, я бы даже сказал, экзальтацией, что передавалось и слушателям. Мне всегда в его образе виделся проповедник, а внешне он напоминал Христа. Я не удивился, когда потом узнал, что друзья величали его «Царем Иудейским».

Трагедия разыгралась в те годы в жизни этого замечательного ученого и человека. Чтобы оградить свои семьи от нависшей над Симферополем угрозы, многие профессора держали их на южном берегу Крыма, где были в достатке рыба и овощи. Так и жена Владимира Ивановича жила в рыбацком поселке Балаклава. Незадолго до очередного ухода «красных» из Крыма, пьяная банда, возглавляемая матросом Ермолаевым, учинила в Балаклаве резню «буржуев». Участников этой резни осудили и расстреляли, но исправить содеянного ими было невозможно. В эту страшную, получившую наименование «ермолаевской», ночь погибла и горячо любимая Владимиром Ивановичем жена. Мы все были в отчаянии, глубоко соболезновали его горю, боялись, что он наложит на себя руки. Его спасла глубокая религиозность, пришедшая ему на помощь в тяжелую минуту жизни.

Православная церковь высоко ценила В. И. Смирнова как весьма просвещенного и верного религии человека. После смерти тело его провело ночь во Владимирском соборе на Петроградской стороне, утром произошло отпевание. В 1974 году непосредственные ученики Владимира Ивановича, члены КПСС, не могли войти в Храм.

Профессор Таврического университета Николай Сергеевич Кошляков читал лекции по теории обыкновенных дифференциальных уравнений, теории чисел и факультативы по теории «интегральных вычетов» и функции «гамма». Лектор он был великолепный, но, в отличие от В. И. Смирнова, придерживался академического стиля их изложения. Будучи после окончания университета оставленным при кафедре, я целый год вел упражнения по курсам, которые читал Н. С. Он часто посещал мои занятия, подбадривал, учил педагогическому мастерству. Нужно отметить характерный для русских профессоров того времени индивидуальный подход к каждому студенту, и тем более к своему ассистенту, личный контакт с ним.

Очень полезным было соединение в одном университете различных научных направлений. Такой плюрализм в преподавании без сомнения расширял кругозор учащихся. В Таврическом университете слились три математические школы: уже ранее упомянутая Петербургская, Московская и Киевская. О представителях первой их них я уже рассказал. Ярким представителем Московской школы, во главе которой вскоре встал всемирно известный академик Н. Н. Лузин (его школа носила название «Лузитании»), является профессор Лев Александрович Вишневский, ученый и педагог «Божьей милостью». Он притягивал к себе слушателей необычайно увлекательными лекциями, проникнутыми оригинальными творческими мыслями.

Большая творческая мощь Л. А. Вишневского мало соответствовала его внешности – худощавого, болезненного, как я бы сказа, «прозрачного блондина». Он страдал двумя недугами: туберкулезом легких и хроническим алкоголизмом. Впоследствии он покинул Симферополь и переехал в Томск, где в окружающей тайге занялся охотой.

Представителем Киевской школы математики в Таврическом университете был профессор Матвей Александрович Тихомандрицкий. Он читал теорию эллиптических и абелевых интегралов, теорию поверхностей и, факультативно, свое «хобби» — арифметизированную геометрию, в которой не было чертежей поверхностей, а лишь аналитические их формулы. Меня всегда забавляло. Когда профессор, говоря «сфера», изображал ее руками в воздухе. В это время М. А. Тихомандрицкий был уже сухеньким старичком с белыми как лунь волосами; весной и осенью он читал лекции в вицмундире с золотыми позументами, а зимой — в тяжелой бобровой шубе, очень затруднявшей его движения. Я, как мог, помогал ему подымать и опускать доску, стирать с нее написанное.

Профессор физики Таврического университета, молодой, но уже известный теоретик Яков Ильич Френкель писал из Симферополя своему отцу: «… в Таврическом университете на старшем курсе математического отделения имеется только один студент, который отдал себя на растерзание Тихомандрицкому».

Этим студентом был я, но, на самом деле, я добровольно и даже с большим интересом слушал лекции М. А. Тихомандрицкого, этого, быть может, последнего представителя старой русской университетской профессуры.

К концу моего пребывания в Крымском университете в Симферополь переехал еще один представитель Киевской школы – молодой, прочитавший на наше кафедре пробную лекцию и получивший звание доцента, Николай Васильевич Оглоблин.

На кафедре состоял крупный специалист по прикладной математике и механике, не принадлежавший ни к одной из русских математических школ. Получивший высшее техническое образование за рубежом, профессор Михаил Людвигович Франк. Ранее он состоял преподавателем теоретической механики в Петроградском политехническом институте и был одним из соавторов знаменитого «задачника Мещерского» по теоретической механике. Михаил Людвигович был крупным знатоком математических приборов. В его умелых руках обычный перочинный ножик с двумя лезвиями превращался в интеграф, а из куска фанеры он вырезал линейку особого профиля, позволявшую решать историческую задачу «трисекции угла», как известно, при помощи циркуля и обычной линейки не разрешимой. Остается добавить. Что Михаил Людвигович был обаятельным, высококультурным и интеллигентным человеком, общение с которым всегда доставляло радость.

Весной 1921 г. я закончил математическое отделение физико-математического факультета Крымского (Таврического) университета им. М. В. Фрунзе. Однако у меня не было внутреннего убеждения в законченности образования. Перед окончанием университета я по собственной инициативе и при помощи Н. М. Крылова поступил на работу в конструкторское бюро авиационного завода фирмы «Анатра» в Симферополе».

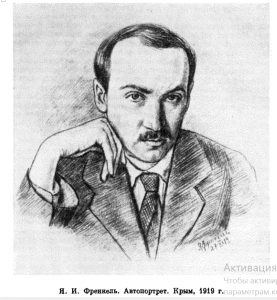

2. Современник и учитель Льва Лойцянского физик Яков Ильич Френкель (1894—1952) – 1918–1921 гг. – ассистент, приват-доцент, профессор Таврического университета, оставил много воспоминаний о периоде работы в Таврическом университете.

По словам биографов физика, Френкель оставил большой объем научного наследства: за 35 лет работы он опубликовал около 300 статей и более 20 книг. Но, с другой стороны, эта производительность имела и оборотную сторону. Он не всегда доводил свои идеи до завершения. Пётр Леонидович Капица как-то ему в шутку заметил: «Ты был бы гениален, если бы публиковал в 10 раз меньше».

Неоднократно в течение жизни Френкель составлял автобиографии. Из документа датированного 1922 годом узнаем:

«Я родился 10 февраля 1894 г. в Ростове на Дону. Среднее образование прерывалось переездами семьи и годичным пребыванием за границей. С 5-го класса учился в гимназии Мая а Петербурге, которую окончил в 1913 г. с золотой медалью. В том же году поступил на физико-математический факультет Петроградского (Петербурсгского) университета, по окончании которого, осенью 1916 г., был оставлен на кафедре физики. В мае 1917 г. вместе со всей семьей переехал в Ялту, откуда осенью возвращался в Петроград для держания экзаменов на степень магистра физики. После сдачи экзаменов в декабре 1917 г. вернулся в Крым, где принял участие в организации Таврического университета. С мая 1918 г. читал в ем в качестве приват-доцента лекции по физике сначала для медиков и агрономов, затем для математиков и естественников и, наконец, в последнее время, для тех и других. Кроме того, читал весной краткий курс математики для естественников и осенью 1920 г. — курс электродинамики (общей динамики электричества) для студентов-математиков 5-го семестра, а также вел беседы с преподавателями о строении атомов, статистической механике, теории относительности, теории квант и других вопросах теоретической физики.

С 1919 г. состою членом и сотрудником Государственного рентгенологического и радиологического института. Однако получил возможность вернуться в Петроград лишь в январе 1921 г.»

Автобиография 1938 года проливает свет на заключение Якова Ильича:

«Я принял участие в организации Таврического университета, где с мая 1918 г. (во время немецкой оккупации) начал свою педагогическую деятельность в качестве приват-доцента.

Весной 1919 г., после восстановления Советской власти в Крыму, работал в Наркомпросе Крыма в качестве члена коллегии и заведующего отделением внешкольного образования. После возвращения белых (в августе 1919 г.) скрывался, затем был арестован и после двухмесячной отсидки выпущен на свободу и удален из университета. Был восстановлен в последнем лишь через несколько месяцев, когда началось наступление советских войск на Крым. После ликвидации белогвардейщины осенью 1920 г. был откомандирован в Москву в распоряжение Главпрофобра».

Этот же документ раскрывает и особенности художественного восприятия личности физика:

«В детстве я проявлял способности к музыке и живописи. Это побудило моих родителей организовать мое обучение игре на скрипке (начиная с 8-ми летнего возраста) и рисованию (с 12-летнего возраста). Оба этих занятия остались моим излюбленным времяпрепровождением вплоть до настоящего времени. С 14 летнего возраста я начал с увлечение заниматься физикой и математикой. Это увлечение оказалось более прочным и сосредоточило мои интересы на науке».

В последующем Френкель напишет портреты известных физиков России и Европы, с которыми он был лично знаком. Сегодня картины хранятся в Санкт-Петербургском филиале архива Российской академии.

Из воспоминаний О. Г. Шальниковой узнаем, что портрет будущей жены физика – Сарры Исаковны Гординой Якову Ильичу не удавался, поэтому он решил подарить ей стихи:

Почему-то Ваш портрет

Мне не удается.

Сходства Вашего секрет

Скрытым остается.

Тщетно я пытался Вас

В профиль рисовать и в фас,

Тщетно мучился часами,

Тщетно мучились и Вы сами

В качестве моей модели

Что такое, в самом деле?

Не рисует карандаш,

Не берет резинка,

И портрет выходит Ваш

Скверною картинкой.

Значит, что-то есть у Вас –

В блеске ли лучистых глаз,

Ослепляющих при встрече,

Или в звуках Вашей речи –

Отчего дрожит слегка

Непокорная рука.

Из переписки с родными узнаем о настроении физика в первые годы работы в Таврическом университете:

«В университете в политическом отношении пользуюсь дурной славой – самый молодой и самый красный. Отношения с коллегами у меня в общем хорошие. Со студентами – тоже. Студенты немного побаиваются меня, так как я слыву строгим экзаменатором. Считаю, однако, подобное мнение безусловно несправедливым.

В Ялте – чудесная погода. Тепло. Яркое солнце и голубое небо. В Симферополе холод и грязь. Вообще, Симферополь – препротивный городишко, и я с удовольствием думаю о предстоящем переезде университета в Севастополь. Севастополь мне очень нравится — во всех отношениях. Впрочем, останусь ли я в Таврическом университете, даже в случае его переезда в Севастополь, не знаю. Но о будущем в наше время лучше не писать. Когда приедут мои друзья, тогда у нас будет будущее, а пока что его у нас нет. Впрочем, не буду сворачиваться на политику. А кроме политических тем у меня, кажется, ничего не осталось». (23 февраля 1919 года, Ялта (родственникам в Ростове-на Дону).

В письме родителям из Симферополя от 10 февраля 1919 г. Яков Ильич писал:

«Студенческая издательская комиссия истратила весь свой порох и временно прекратила печатание моих лекций. Между тем я узнал, что книжный магазин Синани издал лекции профессора Палладина. Я зашел к Синани, который заявил, что с удовольствием издал бы мой курс, если бы он уже был написан или близок к окончанию, но что коммерческие соображения не дают ему возможности ждать хотя бы 2 месяца. Если бы я не ленился […]. Но прошлого не исправишь. Буду теперь аккуратно, но без чрезмерной поспешности составлять свой курс. Если бы мне пришлось в течение двух месяцев написать хотя бы половину своего курса, я был бы вынужден забросить все остальное».

Ученик Я. И. Френкеля Лев Лойцянский так вспоминал своего преподавателя и в последующем коллегу и друга:

«Я. И, Френкель много, очень много пишет. Это — оригинальные научные статьи, которые он отсылает для публикации в отечественные и зарубежные журналы, монографии и курсы, которые издаются в Советском Союзе, переводятся на иностранные языки и печатаются за рубежом. И, наконец, это – большое число научно-популярных статей для журналов и газет. В них Яков Ильич продолжает начатую еще в Таврическом университете пропаганду в широких массах читателей последних достижений физики».

Из воспоминаний Н. Н. Семенова (Николай Николаевич Семёнов – русский и советский физико-химик и педагог, нобелиат, один из основоположников химической физики.) о Я. И. Френкеле узнаем:

«После революции мы оба оказались вдали от Петрограда. Яков Ильич работал в Таврическом университете, а я – в Томском университете у профессора Б. П. Вейнберга.

В Петроград я вернулся летом 1920 г и узнал, что заочно избран в число сотрудников Рентгеновского и радиологического института. Таким же сотрудником института стал и Яков Ильич (тоже заочно). В этом было что-то нереальное: Симферополь в то время был отрезан от Петрограда, там хозяйничали врангелевцы, никто даже и не знал, жив ли Яков Ильич. И вот в самом начале весны 1921 г. он возвратился в Петроград и мы сразу же подружились.

Яков Ильич показался мне уже совсем другим: чрезвычайно приветливым, симпатичным, вникающим в мысли другого. Я увлекся этим необыкновенным человеком. Он был очень открытым, ничего в нем не было подспудного. Обо всем, что его интересовало, он сразу же расспрашивал, с увлечением рассказывал о всех своих идеях и планах. Наконец, с ним было еще и просто весело – это был остроумный и понимающий шутку человек. Добавьте к этому его молодость — обаяние открытого и влюбленного в жизнь человека».

Примечательно, что Сергей Ильич Френкель – младший брат физика поступил на первый курс физико-математического факультета Таврического университета.

«Работы по организации физического кабинета проводил, в основном, Сергей Ильич Френкель, которому в то время было 19 лет и который, будучи студентом Таврического университета, одновременно исполнял обязанности ассистента кафедры физики. Это был, по рассказам Якова Ильича и по воспоминаниям Н. М. Крылова, исключительно математически одаренный юноша. Спасая его от мобилизации в Добровольческую армию, Яков Ильич сумел устроить его в команду, охранявшую Ялтинскую электростанцию. В 1920 г. С.И. Френкель трагически погиб от случайного выстрела, сделанного одним из солдат этой команды. Его памяти в 1926 г. Яков Ильич посвятил первое издание своей двухтомной «Электродинамики»

Из писем родителям узнаем, как жили профессора Таврического университета в 1920 году:

«С Николаем Митрофановиче говорил еще вчера вечером, в результате наш новый товарищ – Смирнов (Владимир Иванович Смирнов (1887—1974), выдающийся советский математик, академик АН СССР), очень способный математик и необыкновенно милый человек, только что перебрался к нам в комнату Главкомата (по аналогии с распространенными в те годы сокращениями (Верховный главнокомандующий назывался Главковерхом, Главнокомандующий войсками Северного фронта – Главкосевом и т.д.) Яков Ильич в шутку называл Николая Митрофанович Крылова Главкоматом).

Сегодня пришлось читать лекцию на втором курсе всего-навсего 5 слушателям. Оказывается, что Бунге и другие профессора второго курса уже давно довольствуются еще меньшей аудиторией. Все-таки свинство!

Сегодня в 7 часов отправился вместе с Михаилом Людвиговичем (1878–1942, известный советский математик, профессор Таврического университета) на доклад профессора Вернадского «О роли жизненных процессов в химии земной коры». Его лекция была интересной по основным идеям, изящна по форме, но слишком растянута. К тому же мне вообще было трудно внимательно слушать, так как мысли , не захватываемые в должной мере лектором, отвлекались в сторону. Думал о Сереньком, думал о тех восьми нечастных юношах, которых сегодня повесили на вокзальной площади за принадлежность к Союзу коммунистической молодежи (юноши были выданы врангелевским провокатором, пробравшимся в ряды Крымского революционного подполья). Ну и времена! Воистину – «o tempora, o mores!». (24 апреля 1920 г., Симферополь).

О текущем положении дел в университете делился физик с родителями:

«Дорогие мои!

Сегодня вечером на заседании Совета (ученый совет университета) меня «прокатили на вороных», т.е. провалили 23 голосами против 16. Очевидно, мои враги вели столь же усиленную агитацию, как и мои друзья. Несмотря на прочувствованную и даже, по-видимому, патетическую речь, произнесенную Николаем Митрофановичем, который был поддержан Вишневским и Бунге, наши мракобесы, не возражая по существу, а лишь ссылаясь на отсутствие стажа и на мою обеспеченность в смысле чтения обязательного курса эти вытекающие отсюда права и преимущества, а также памятую о моих прошлых злодеяниях (имеется в виду работа Якова Ильича в Крымском народном комиссариате образования в качестве заведующего отделом высшей школы), весьма единодушно меня забаллотировали.

Я боюсь, дорогие, что вы будете этим гораздо более огорчены, нежели я. Уверяю вас, что меня лично этот результат очень мало тревожит. К тому же избранием в Совете университета вопрос еще не был бы исчерпан; окончательное утверждение производится в Севастополе «начальником народного просвещения». Весьма возможно, что в этой высшей инстанции меня не только не утвердили бы в доцентуре, но предложили бы отказаться от приват-доцентуры». (6 мая 1920 г. Симферополь).

Также из этой группы источников узнаем о работе в Наркомате образования и планах развития университета:

«В отделе народного образования я бываю от 10-11 до 4; впрочем, 3 раза в неделю выкраиваю пару часов с лишним на лекции. Если бы не масса мелких дел (прием опоздавших студентов, выдача охранных грамот, пропусков и т.д.), то я был бы доволен своей работой. Я уже провел и продолжаю проводить предварительные реформы университетской жизни, и, насколько мне известно, мои коллеги не только не в претензии ко мне, но, на оборот, были бы огорчены моим уходом. Что касается сущности реформ, то они пока сводятся к следующему. Во-первых, несколько реорганизованы факультеты и Совет университета (уравнены в правах все преподаватели, самостоятельно ведущие занятия со студентами, и допущены представители от остальных преподавателей и студентов — по одному от каждого курса, каждого факультета или отделения). Засим, преобразованы, весьма, впрочем, незначительно покамест, гуманитарные факультеты, причем образован факультет общественных наук с юридическим, экономическим и историческим отделениями. Далее, вводится учебная повинность и в связи с ней – для контроля и помощи студентами — репетиционная система, т.е. специальные занятия с небольшими группами по каждому предмету, причем репетиторами могут быть наиболее успевающие студенты старших курсов. Наконец, насколько возможно, осуществляется социальное обеспечение студенчества. Т.е. покамест организация столовой и выдача хлеба. Дезорганизованность студенчества очень тормозит осуществление этих мероприятий, и я, созвав общее собрание студентов, на котором, между прочим, осветил все вопросы, связанные с реформой университета, предложил им сорганизоваться заново, на новых, более деловых началах.

Я начал поход, направленный к возвращению хотя бы части университета в Ялту, и написал об этом в Москву Покровскому и Луначарскому, а завтра буду говорить об этом с Наркомздравом РСФСР Семашко. Подробности сообщит профессор Дидерикс, который доставит это письмо. Написал я также Иоффе в Петроград. Просил на всякий случай сообщить, могу ли я в настоящее время устроиться там в Рентгеновском институте или в Политехникуме. Все-таки здесь я не занимаюсь наукой, а между тем проходят лучшие годы». (Из письма матери 8 декабря 1920 г., Симферополь).

Первые профессора нашего университета жили в условиях постоянно меняющихся политических ориентиров. Поэтому всячески заслуживали свое право на жизнь…

Из дневников В. И. Вернадского (14.VIII.1928 – 15.VIII.1928. (Ессентуки!)):

«В ближайшие дни входа Красной Армии в Симферополь в 1921 году ко мне как к ректору обратился известный физик Френкель с просьбой позволить ему взять из дела его унизительно-оправдывающееся заявление, которое он подал при приходе Врангеля и благодаря которому он пережил этот момент.

«Не такой я дурак, – сказал он, – чтобы не подписать в таких обстоятельствах что угодно». Френкель – порядочный человек.

Я выдал Френкелю его бумагу, ничего ему не сказав. Я взял в это время определенный путь – не разбирая красных и белых помогать всем: массу людей принял, не разбирая, по старым студенческим билетам – и красных из армии и белых оставшихся – в первые 3 дня – до 700 человек. Никто не пострадал – ни из тех, ни из других.

Чувство такое, что мы на вулкане. Идут здесь интереснейшие глубокие разговоры, а среди партийных слышишь иногда схоластические споры: видишь и философскую, и экономическую проповедь и споры. А вокруг указания на надвигающийся голод, на растущее недовольство крестьянских масс. По-видимому, увеличение (закупочной) цены не удовлетворяет – и по газетам, среди цензуры и бездарной болтовни видна неудача хлебной кампании».

Встречаем в переписке Френкеля и пикантные воспоминания из жизни нашего университета:

«Я не предполагал чем-либо ознаменовать сегодняшний день, но Сергейка (младший брат физика) жаждал праздника, и мы решили его устроить. Купили фунт великолепного сала и фунт творогу. Купили также орехов и бутылку вина, которую предполагали распить с Николаем Митрофановичем (Николай Митрофанович Крылов – профессор, заведующий кафедрой математики Таврического университета в 1918–1922 гг.). Вина я не стал бы покупать при обычных условиях. Но вино это продается у нас в физиологическом кабинете университета одним из его ассистентов, который, таким образом, превратился в кабатчика. Надо бы его уважить! Очень сожалею, мои милые, что не могу его распить вместе с вами». (10 февраля 1919 г., Симферополь (родителям).

3. В 1922 году в Крымском университете имени М. В. Фрунзе появился новый студент, который в последующем станет известным астрономом, директором Астрономической обсерватории имени В. П. Энгельгардта, ректором Казанского государственного университета, заведующим кафедрой астрономии в МГУ, директором Государственного астрономического института имени П. К. Штернберга, Президентом Всесоюзного астрономо-геодезического общества, президентом Комиссии № 5 «Документация» Международного астрономического союза – Дмитрий Яковлевич Мартынов.

В 1922 году Дмитрий Мартынов приезжает в Симферополь поступать в университет. Он проведет в стенах университета всего два года и поедет продолжать обучение в Казани. Однако во время его обучения на физико-математическом факультете, он был окружен плеядой талантливых ученых и подающих надежды студентов. Среди профессоров – ректор, химик А. А. Байков, математик М. Л. Франк (отец двух сыновей: Глеба – в будущем академика и известного биофизика, и Ильи – лауреата Нобелевской премии по физике 1958 г.), А. Г. Гурвич, астроном Н. М. Ляпин и др. Среди студентов – это И. В. Курчатов. К. Д. Синельников, ставшие потом крупнейшими физиками нашей страны, Н. И. Чижевский и товарищ по увлечению астрономией Е. Я. Перепелкин, в будущем репрессированный в Пулковской обсерватории.

По воспоминаниям студента Мартынова, профессору Н. М. Ляпину в университете достался приличный астрономический кабинет, созданный его предшественником профессором Л. Струве, перебравшимся из Харькова в Симферополь в 1918 году, но скоропостижно скончавшимся на одном из заседаний университетского совета. Три телескопа лежали без дела, ожидая наблюдателей. Кроме того, в астрономическом кабинете была хорошая, правда для ХIХ столетия, библиотека. Самыми изучаемыми книгами были написанные на французском А. Secchi, “Le Soleil” (1877), С. Flammarion “La planete Mars”, I и II тома (1901). Была и французская брошюра о первых измерениях диаметров звёзд Майкельсоном и Пизом (1919), – как «молния нового знания»1 для жаждущих студентов. В 1923 году, наконец, появилась реальная возможность проводить астрономические наблюдения. Благодаря помощи отца Жени Перепелкина, который занимал в то время пост председателя Крымского Госплана, удалось построить небольшую башню (4,4 м) с вращающимся куполом, где был установлен 110-мм апохромат Цейса с протуберанц-спектроскопом. Тут же начались регулярные наблюдения: днем протуберанцев Солнца, ночью – переменных звёзд. Готовясь к предстоящему великому противостоянию Марса, уже с июля начали и его наблюдения, а попутно отнаблюдали полное лунное затмение 14 августа 1924 года, отчёт о котором был опубликован Мартыновым в 223 томе Astronomische Nachrichten в виде заметки на французском языке.

Студенчество Симферопольского университета в то время не было пролетарским, это были дети интеллигентов, дети бывших фабрикантов и торговцев, нэпманские элементы, были и партийная и комсомольская ячейки, но их влияние в те годы в университете было слабым, а настоящая агитация советской властью осуществлялась за счёт наглядного восстановления городского и народного хозяйства, приходящим продовольственным изобилием после тотального голода 1921–1923 гг. в Крыму, и многим другим, что убеждало, что страна стоит на правильном пути. Идеологическое воспитание в университете проводилось на очень высоком уровне, профессор П.И. Новицкий, по воспоминаниям Мартынова, читая курсы по общественным дисциплинам, был настолько убедительным, что добивался того, чтобы его не только все слушали, но и «чтобы с ним все слушатели соглашались». «Мировые загадки» Геккеля, «Материализм и эмпириокритицизм» Ленина, – вот те книги, которые, по словам Мартынова, внесли самое главное «в [его] сознание и мироощущение». «Привилегия семнадцатилетнего возраста» позволяла жить, «не чувствуя усталости». «Ходили на лекции свои и чужие, работали в лабораториях, клиниках, анатомическом театре, обсерватории, посещали лекции в клубе, жарко дискутировали на собраниях и просто так, а поздно вечером провожали девушкустудентку домой из клуба или театра…», а также, «…почти в тот же вечер или завтра наутро обрабатывали дома записанные начерно лекции, чтобы сдать предмет на другой день…».

В октябре 1924 года Симферопольский университет, как не влившийся в реформы образования, был расформирован. Идеей реформы, касавшейся физико-математических факультетов всех университетов, было «сближение преподавания с требованиями практической жизни, отойти подальше от голой теории». Инициатором реформы выступил Отто Юльевич Шмидт (1891–1956), российский математик, экономист, астроном, геофизик, полярный исследователь, государственный и общественный деятель. Проведение этой реформы затрагивало много сторон жизни физмат факультета, вплоть до участия студентов в сельхозработах во время летних триместров и их практической работы на фабриках и заводах

4. Интересны воспоминания о Таврическом университете Александра Александровича Любищева (1890–1972) – ассистента кафедры гистологии медицинского факультета Таврического университета с 1919 по 1921 гг., в последующем философа, биолога и энтомолога.

«Об университетском уставе.

Мое пребывание в Таврическом университете сильно способствует развитию определенного взгляда на университетскую политику, так как в сущности Высшие женские курсы руководились не общеуниверситетским уставом и там не было таких нелепостей, которые встречаются здесь. Официально считается, что здешний университет руководится уставом 1884 года с новеллами временного правительства и с разъяснениями относительно новых университетов (Пермского, Ростовского и некоторых факультетов Томского). Фактически, за исключением вполне приличного физико-математического факультета, здесь собралась такая черносотенная свора (особенно Гензель, Деревицкий, Кадлубовский; им немного уступают Алексеев, Четвериков, А. Л. Байков и др.), что все время толкуют смысл законодателя устава, т. е., конечно, 1884 года, а не временного правительства. В особенности ярко это сказалось на истории с утверждением в приват-доценты Франка и Берсеванова, избранных на основании статьи об известности данных лиц своими научными работами. Гельвиг, руководствуясь тем, что по уставу ректор «принимает» приват-доцентов, о чем доводит до сведения совета, считал себя вправе не принимать их, хотя отказ факультета в допущении к приват-доцентуре может быть обжалован перед министром, а об отказе ректора ничего не говорится, тем не менее юристы заявили, что рассматривая исторически эту статью, право свое ректор получил в наследство от попечителя, которому раньше это право принадлежало. На сегодняшнем заседании, где решалась судьба Франка, Френкеля и Берсеванова (Франк получил 11 избирательных и 10 неизбирательных, Френкель 13 избирательных и 3 неизбирательных, а Берсеванов 13 избирательных и 1 неизбирательный) Деревицкий даже заявил (все время указывая, что для избрания приват-доцента по этой статье необходима особенная известность), что устав 1884 года был введен для поднятия университетского преподавания; так и хотелось долбануть чем крепким по этой башке, совсем недавно великолепно вникавшей в дух советского законодательства.

Вообще, видимо, при написании проекта устава придется основательно ознакомиться и с уставом 1863 года, и с уставом 1884 года. Я много говорил с Гурвичем по поводу университетского устава и тот меня неоднократно упрекал в том, что я сторонник просвещенного абсолютизма в области университета и что, несомненно, постепенно университет самостоятельно сможет выбраться на правильный путь. Хотя он мне во многом уступил (например, теперь согласен со мной, что здешние профессора дальше устава 1884 года органически не могут идти), но в этом пункте он, кажется, стоит твердо и не верит в возможность обновления высшей школы помимо самой высшей школы. В том, что я прав, мне кажется, указывает прежде всего опыт старых английских университетов (Кембриджского и Оксфордского), где при полной автономии университетское преподавание закисло и стало обновляться только под влиянием новых университетов, созданных иным путем. Мне кажется даже, что считая вообще желательным, что дело обновления школы есть дело рук самой высшей школы, мы должны для России признать, что государство должно прийти на помощь обновлению прежде всего созданием устава, а, во-вторых, радикальным освежением состава преподавателей и, в-третьих, уничтожением каких бы то ни было безапелляционных инстанций внутри школы, с созданием широкого контроля при самой широкой гласности.

Почти никто не осмеливается утверждать, что в нашей высшей школе все обстоит благополучно и в то же время считается, что этой самой школе, неблагополучной во всех отношениях, должно быть предоставлено право самостоятельно выбираться на правильный путь, даже не сбросив с себя вредного балласта».

Александр Александрович вспоминает и своего наставника –Александра Гавриловича Гурвича (1874– 1954) – русского и советского биолога, эмбриолога, открывшего сверхслабые излучения живых систем (митогенетическое излучение) и создавшего концепцию морфогенетического поля.

Доктор медицины А. Г. Гурвич с 1918 по 1924 год был профессором Таврического университета, где создал свои основные работы. Среди его учеников – академик Глеб Франк. Пока профессор трудился, в Крыму произошла неоднократная смена властей. Ассистент профессора, его ученик Александр Александрович Любищев вспоминает такой случай, иллюстрировавший авторитет профессора Гурвича:

«В 1921 году я возвращался из Ялты через Алушту. У перевала Таушан-Базар в обычном месте нападения “зеленых” наша мажара была остановлена остатками белогвардейцев, которые устроили засаду для поимки коммунистов и комиссаров.

Наша мажара была отведена в сторону в лес, и на лесной полянке, где сосредоточилось довольно много мажар, автомобилей, мы оставались целый день, отпущены были только к вечеру. Все документы и вещи тщательно проверялись, но ни коммунистов, ни комиссаров среди нас не было. При обыске очередь дошла и до меня. На дне чемодана было белье, которое в свое время А.Г. Гурвич дал профессору Н.Н. Бунге, и я его вез обратно для передачи Гурвичу. Когда дошла очередь до белья, руководивший обыском начальник этой шайки спросил:

— А это что?

— Это белье, которое я везу обратно профессору Гурвичу.

— Профессору Гурвичу?

— Да, я его ассистент.

— Прекратить обыск, — приказал начальник. — Передайте привет профессору Гурвичу».

Досмотрщик вполне мог быть студентом профессора. Автор воспоминаний пишет: «Гурвича все единогласно относили к святым. Популярность его распространялась от крайне левого до крайне правого фланга, хотя он лично был в оппозиции ко всякой власти». В лаборатории Гурвича активно изучали процессы канцерогенеза, в частности было показано, что кровь онкологических больных, в отличие от крови здоровых людей, не является источником митогенетического излучения.

В 1940 году Александру Гурвичу за работы по изучению проблемы рака присудили Государственную премию.

Лев Владимирович Белоусов – биолог, внук Александра Гавриловича Гурвича поделился воспоминаниями о своем известном деде:

«Ну, насколько я знаю по рассказам, до 1918 года семья жила в Петрограде. Гурвич там был профессором Бестужевских женских курсов. Ну и начались очень тяжелые времена. Гурвич падал в голодный обморок. Один раз его, кажется, матросы принесли домой в таком состоянии. Было ясно, что что-то нужно делать, куда-то уезжать. И тогда было объявлено о том, что создается Таврический университет. Тогда короткое время Советская власть туда простиралась, до Крыма. Это как бы было в той же стране. Ну и очень многие, кто не хотел уезжать заграницу, действительно туда собрались. Говорят, что две теплушки было выделено на это. И в теплушках эти профессора будущие вместе с семьями двинулись на юг. Через фронта Гражданской войны, в самостийную Украину. Это путешествие продолжалось, по-моему, целую зиму. Потому что в Киеве Гурвич и его жена и верная сотрудница Лидия Дмитриевна заболели тифом. Их едва выходили. И вот в конце концов добрались до Симферополя. И там начали обосновываться. Там Гурвич себя почувствовал очень хорошо, потому что он был таким выраженным южанином, он ведь уроженец Полтавы. И он очень был счастлив, так сказать, среди крымской природы. Хотя были тоже… тяжелые, голодные годы, но тем не менее. Да, и было действительно совершенно блестящее общество. Там они очень подружились с Вернадским, кстати. Много других. Тот же Салазкин. Действительно блестящая плеяда. У меня даже сохранилась фотография – все профессора Крымского университета вместе сняты, могу ее принести. Там как раз Гурвич и делал первые работы по митогенетическому излучению. И там же, среди студентов или, я не знаю, молодых ассистентов, был Франк. Залкинд, многолетний сотрудник. Любищев такой, известный. Да, это было, в общем, блестящее общество. Несмотря на то что там страшные вещи делались кругом: и Врангель, и потом Красный террор. Ну, университета это относительно не коснулось».

Воспоминания внука профессора в проекте «Устная история» https://www.youtube.com/watch?v=SrqzVe9uAG8

Ассистент Гурвича – А. А. Любищев вспоминает, что в Симферополе для проживания и размещения экспериментальной лаборатории профессор получил дом с черешней во дворе с небольшим огородом. Дом А. Г. Гурвича и лаборатория (на первом этаже) превратились в своеобразный научный клуб, где студенческая молодежь вовлекалась в высокую науку. Один из его учеников вспоминает:

«В лаборатории А. Г. Гурвича проводил весь день, и многие работавшие там, особенно студенты, часто тоже задерживались до позднего времени. Вечерами все собирались под черешней, около южной стены дома, со второго этажа спускалась семья А. Г., часто приходили соседи из дома, стоявшего напротив, и заселенного преподавателями университета. В такие вечера А.Г. охотно, со свойственной ему живостью, рассказывал о годах, проведенных в Германии и Швейцарии, о своих учителях…».

5. Заведующий геологического отдела Партии крымских водных изысканий Александр Иванович Спасокукоцкий (1878 – 1972) так вспоминал Таврический университет и профессора Николая Ивановича Андрусова.

С появлением университета «тихий до этого город заметно изменился. Революция будила умы, участился пульс жизни, влияние университета ощущалось в быте и культуре общества.

Как-то само собой ученые с их семьями сгруппировались в два лагеря: представители естественных наук составляли один, филологи – другой. Первые собирались по средам у профессора Н. И. Кузнецова, занимавшего просторную квартиру в доме Христофорова, вторые повадились ходить без всякого порядка к профессору А. М. Лукьяненко. Н. И. Андрусов с семьей (жена и дети) был всегдашним посетителем кузнецовских сред. В обиходе он был приветлив, прост, со всеми одинаков.

Как-то я зашел в университет в неурочное время. Никого не было, только в палеонтологическом кабинете Николай Иванович, пристроившись у окна поближе к свету, работал с ископаемой фауной. В последовавшем кратком разговоре он задумчиво обронил такие примечательные слова: – Не охотник я до чтения лекций, изо дня в день, из года в год сообщать факты и истины, уже известные – к этому не лежит душа; мое дело – вот! – (жест в сторону стола с окаменелостями).

Это признание многое говорит об Н. И. Андрусове. Как я его понимаю, он принадлежал к тому типу ученого, для которого на первом месте потребность в процессе познания, а не передача познанного. Я уверен, что он подписался бы под словами Лейбница: «Если бы господь-бог призвал меня и сказал: „Вот в одной руке у меня истина, а в другой – стремление к ней,– выбирай» — я бы выбрал последнее.

Была в Симферополе еще одна очень приметная фигура – С. Н. Булгаков. Ум и эрудиция создали ему имя. Однако он не был цельной натурой. Большое личное несчастье глубоко потрясло его интимный мир и нарушило душевное равновесие.

В Крым С. Н. Булгаков приехал уже в сане священника. Ученой верхушке университета он был известен в качестве легального марксиста и политэконома. И вот, когда явилась необходимость найти заведующего кафедрой политической экономии, Ученый совет тайным голосованием всеми голосами против одного избрал С. Н. Булгакова. Рассказал мне эту историю Николай Иванович.

– А знаете, кто,– спросил он,– положил Булгакову черный шар? Это я положил ему черняка, так как убежден, что ряса и наука несовместимы!.

В 1918 г. Н. И. Андрусова поразил удар. Жизнь его удалось спасти. Лежал он дома. Когда опасность миновала, я решил навестить его. Шел со смятенной душой. Открыла его жена. – Только, пожалуйста, недолго,– предупредила она. Николай Иванович, сильно изменившийся, лежал в постели; увидев меня, он протянул руку со словами:

– А я, Александр Иванович, совсем было собрался туда, откуда не возвращаются, но даю вам слово, я ни на одну минуту не изменил своим убеждениям. Я понял, что он имел в виду бывший между нами разговор. Такое начало не предвещало спокойной беседы, и я, до минимума сокративши свой визит, распрощался с Николаем Ивановичем. Больше я его не видел».

И. И. Пузанов – профессор Крымского университета имени М. В. Фрунзе, в воспоминаниях об Андрусове пишет:

«Читая в 1918–1919 гг. в Таврическом университете свой замечательный курс четвертичной геологии, Н. И. Андрусов иллюстрировал его палеогеографическими картами (Андрусов, 19266), одна из которых изображает причерноморские страны в понтическое время. На этой карте с достоверностью указывается на значительное продолжение крымского побережья к югу, а синопского – к северу; промежуток же характеризуется как «суша, существование которой не является вполне установленным».

Это лишь малая часть воспоминаний первых… первых профессоров, ассистентов, студентов о выдающихся ученых, которые влились в состав Таврического университета в силу политических реалий 20-х гг. XX века, а также о положении дел в университете

Список использованной литературы:

1. Владимирский Б.М., Чуян Е.Н. А.Г. Гурвич и его выдающиеся ученики –

Г. М. Франк и А. А. Любищев // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Сер. «Биология, химия», 2008. – Том 21 (60), № 1. – С. 3–9.

2. Кузнецова И.В. Обсерватория Энгельгардта в жизни Д. Я. Мартынова – взгляд из ГАИШ // наследие и современность 2021;4(3):289-303

3. Лойцянский Л. Г. Из моих воспоминаний: записки профессора-политехника. СПб, 1998.

4. Мартынов Д. Я. Века и мгновенья. М. 1961.

5. Очерки по истории геологических знаний. Воспоминания учеников и современников о Н. И. Андрусове. Вып. 14, 1965

6. Я. И. Френкель. Воспоминания, письма, документы. Ленинград, 1986.