Пузанов И. И. Профессор Александр Гаврилович Гурвич и Таврический университет

АРАН (Архив Российской академии наук, Москва). Ф. 1674. Пузанов Иван Иванович (1885–1971), зоолог, географ, доктор биологических наук. Оп. 1. Д. 149. Воспоминания об Александре Гавриловиче Гурвиче. 1951–1954 гг. Л. 16–33. Машинопись.

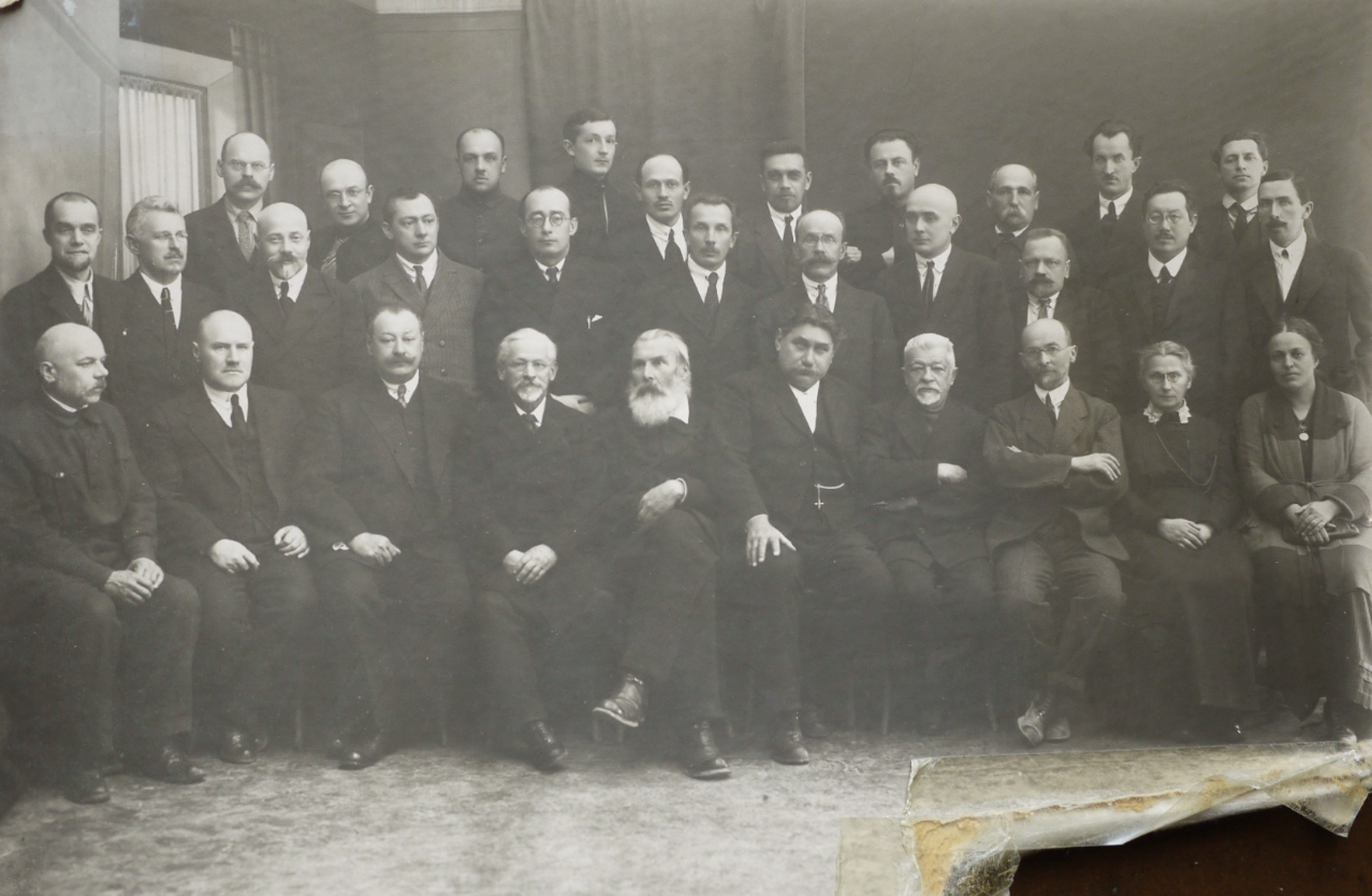

Я впервые познакомился с Александром Гавриловичем и всей его семьей в Крыму, в тяжелые годы гражданской войны, вскоре после ухода оккупировавших его немцев. Я состоял тогда приват-доцентом возникшего летом 1918 года Таврического университета, организованного по инициативе группы киевских ученых в качестве «филиала Киевского университета св. Владимира». С самого начала своего возникновения молодой университет привлек в свои ряды немало выдающихся ученых: анатома Р. И. Гельвига, проявившего наиболее деятельное участие в деле организации нового университета, ботаника Н. И. Кузнецова, геологов В. А. Обручева и Н. И. Андрусова, химика А. А. Байкова, хирурга М. М. Дидерихса и многих других. Если не ошибаюсь, А. Г. Гурвич с семьей появился и Симферополе, где размещался университет, в самом начале 1919 года, когда политическое положение на юге России было чрезвычайно неустойчиво: в Крыму образовалось политически слабое краевое кадетское правительство, не располагавшее ни собственными вооруженными силами, ни даже милицией; в степях Южной Украины хозяйничали разнузданные банды анархического или просто бандитского направления разных разудалых атаманов вроде Махно, Таранова, Григорьева. Я хорошо помню, что А. Г. Гурвичу с семьей с большими трудностями и риском для жизни пришлось пробиваться сквозь территорию, занятую бандами григорьевцев.

Надо отдать справедливость городскому самоуправлению Симферополя: оно делало все возможное, чтобы создать сносные условия для размещения аудиторий и исследовательских лабораторий университета и для предоставления квартир вновь прибывающим профессорам. В частности, А. Г. Гурвич очень скоро получил в свое распоряжение целый «дом с мезонином» в Новом городе, по Битакской улице среди фруктового и декоративного сада бывших владельцев. Александр Гаврилович с семьей поместился в верхнем этаже – мезонине с балконом, а лаборатории наведываемой им кафедры гистологии, обслуживавшей как медицинский факультет, так и естественное отделение физико-математического, стал организовывать в просторных комнатах нижнего этажа. Но лекции ему приходилось читать довольно далеко от своей квартиры и лаборатории – в Нагорной части, в конце Госпитальной улицы, в помещении бывших «ханских конюшен».

Я очень хорошо помню первую лекцию Александра Гавриловича, на которой, помимо меня, присутствовало большинство биологов: кажется, это была лекция вводная к курсу гистологии – она подкупила нас живостью, соединенной с ясностью и четкостью изложения.

Устроившись в лаборатории и получив деятельного помощника в лице своего ассистента – доктора В. Равина, Александр Гаврилович первые годы всю свою энергию употреблял на добывание оборудования, необходимого как для проведения учебного процесса – гистологического практикума довольно большого коллектива студентов-медиков, так и научно-исследовательской работы. Конечно, трудности он испытывал огромные – приходилось строиться на пустом месте! Как человеку в городе новому, ему было это значительно труднее, чем доценту физики Л. С. Вагину, который, давно работая в качестве преподавателя физики в средних учебных заведениях Симферополя, имел возможность пополнять инвентарь кафедры опытной физики строящегося университета за счет изъятия всевозможных приборов из физических кабинетов дружественно настроенных школ.

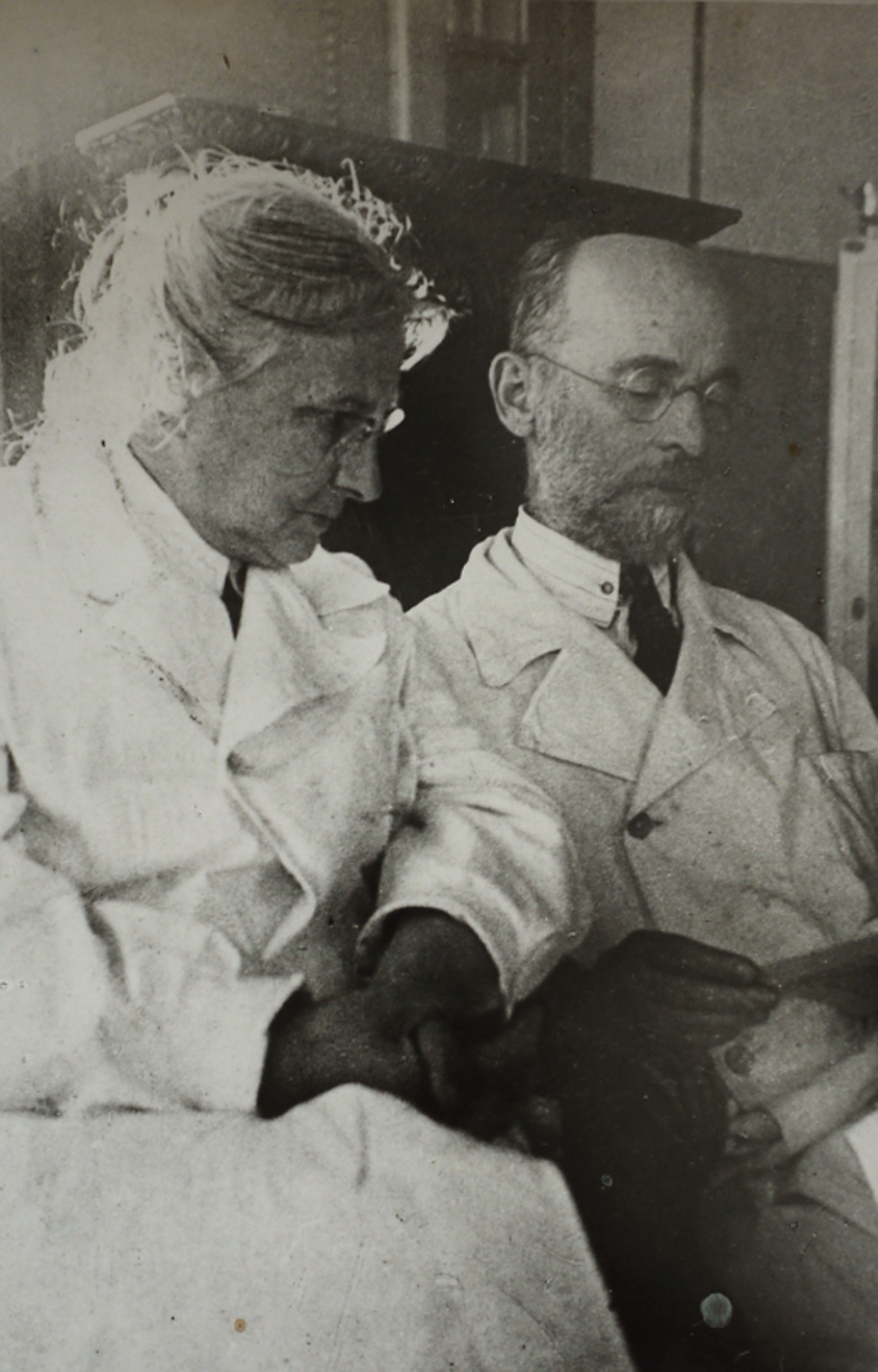

Насколько мне известно, собственная научная работа А. Г. и Лидии Дмитриевны состояла в основном в уточнении и оформлении начатых еще в Петербурге работ по теории эмбрионального поля. Едва ли я ошибусь, если скажу, что в 1919 или начале 1920 года более энергичным темпом научная работа велась в подвальном помещении здания № 5 по Битакской улице, которое А. Г. любезно предоставил бежавшему в Крым из Аскании-Новы, разграбляемой бандами махновцев, молодому московскому биологу М. М. Завадовскому, приехавшему в Асканию для проведения там на более обширном материале экспериментальных работ по пересадке половых желез в духе нашумевших тогда работ Штейнаха.

Немедленно после водворения в предоставленную ему лабораторию, энергичный М. М. Завадовский обзавелся курами, петухами и прочей домашней птицей и принялся за продолжение экспериментов, начатых еще в Москве и Аскании: извлекая из оперируемых птиц половые железы, он вшивал семенники петуха в полость тела курицы, и получал «петухоперую курицу»; поступая обратным образом, он получал куроперого петуха.

Короче говоря, он положил начало создавшему ему широкую известность экспериментальному изменению вторичных половых признаков домашних птиц. Конечно, работать ему было много легче чем гистологам: он совершенно не был загружен преподавательской деятельностью, так как читал лишь краткий эпизодический курс экспериментальной зоологии, да и самая исследовательская работа не требовала сложного оборудования, особенно – оптики.

По мере усиления гражданской войны и все большей и большей изоляции Крыма от «Большой Земли» – то есть столичных центров – Петрограда, Москвы, даже Киева, возможности культурной связи с ними все ухудшались; однако продовольственное положение Крыма было все же много лучше, чем на Севере. Об этом свидетельствовал истощенный вид приезжавших с севера москвичей и даже харьковчан, которых появилось в Симферополе особенно много поздней осенью 1919 года, когда была разбита «грабь- армия» Деникина, и ее руководители были вынуждены эвакуироваться за границу. В числе беженцев с севера был и харьковский профессор П. П. Сушкин, возглавивший в университете кафедру зоологии позвоночных. Зима 1919–1920 года была в Крыму периодом полной анархии – правительства в обычном смысле этого слова не было, власть была в руках захватившего ее генерала Слащёва, который партизанскими методами вел войну с махновскими бандами, пытавшимися проникнуть в Крым.

Относительный порядок восстановился с весны 1920 года, когда власть захватил генерал Врангель, сумевший сорганизовать небольшую реакционно-настроенную, но дисциплинированную армию, главным образом из офицеров и юнкеров, и сделавший отчаянную попытку снова продвинуться на север, имея у себя в тылу махновцев, с которыми он имел неосторожность заключить оборонительно-наступательный союз против Советской Армии, главные силы которой были брошены на польский фронт.

Но продовольственное положение Крыма при Врангеле резко ухудшилось. Конец врангелевской авантюры наступил осенью 1920 года, когда, после ликвидации режима Пилсудского в Польше, советские войска, возглавляемые М. В. Фрунзе, обрушились на Врангеля, которому ударили в тыл изменившие ему «союзники» – махновцы. Перекоп был взят и врангелевской армии, в сопровождении всех врагов советского строя, пришлось спешно эвакуироваться – теперь уже навсегда! И хотя советские войска вступили в Крым в полном порядке, по мере сил стараясь облегчить тяжелое бытовое положение гражданского населения Крыма, и вскоре выгнали или обезоружили успевших ворваться махновцев, положение гражданского населения, особенно научных работников, было поистине трагичным. Некоторое понятие о нем дал известный писатель Тренев в своей пьесе «Любовь Яровая», художественно описав наблюдавшиеся им факты: его старик-профессор, зарабатывавший хлеб тем, что он, с костылем и «колотушкой» сторожил ночью огороды – в точности был списан с профессора минералогии С. П. Попова. Ассистент кафедры зоологии М. А. Галладжиев ходил но дворам с пилой и топором, и заготовлял состоятельным гражданам топливо «за хлеб». А европейски известный ученый, профессор Н. И. Кузнецов, чтобы прокормить свою многочисленную семью, ходил на базар и продавал сапожникам на стельки фотографические карточки из семейных альбомов!

Более благополучно вышел из своего сугубо критического положения энергичный М. М. Завадовский, которому в разгар производимых им опытов грозила голодная гибель всего его «курятника»: он явился в Военное командование и отрекомендовавшись сотрудником Московского университета имени Шанявского, бежавшим в Крым от махновцев, просил помочь ему зернопродуктами для прокорма его экспериментальных кур. И что же? Вернулся он в лабораторию, неся на спине тяжелый мешок с каким-то «зернопродуктом», за которым последовали и другие.

Я не знаю, как переносил голодовку А. Г. Гурвич с семьей, но почти не сомневаюсь, что ему на первых порах немало помог его «подвальный» квартирант М. М. Завадовский, который, однако, как только восстановилось сообщение с Москвой, добился предоставления ему товарного вагона, и увез в Москву весь свой курятник. Но это произошло уже после того, как я, воспользовавшись тем, что университет временно был закрыт до проведения его советизации, покинул Симферополь, и почти полтора года провел на Южном берегу, зарабатывая для прокорма семьи эпизодическими лекциями в Ялтинском народном университете, а затем – работой в «Рабосоюзе» в качестве заведующего ялтинским засольным пунктом рыбы, привозимой рыбаками.

Советизированный Таврический университет был вскоре снова открыт под новым названием «Крымский университет имени М. В. Фрунзе» и ректором его был избран известный химик А. А. Байков. Я раза два навестил его во время своих поездок в Симферополь по «рыбным делам» и убедился, что занятия начинают налаживаться: курс зоологии позвоночных по-прежнему читает мой патрон проф. П. П. Сушкин, имея ассистентом молодого талантливого зоолога Пятакова, читавшего и мой курс зоологии для медиков. Гистологию, как и прежде, обслуживают А. Г. Гурвич с супругой и ассистент доктор В. Равин. Таким образом, мое временное «дезертирство» не отразилось на учебном процессе. Но положение изменилось к худшему, после того, как покинули Крым и Пятаков, и профессор П. П. Сушкин, получивший работу в Академии наук, сначала – хранителем знаменитой палеонтологической коллекции Амалицкого, но вскоре избранный действительным членом Академии и главой орнитологического отделения Зоологического института Академии наук.

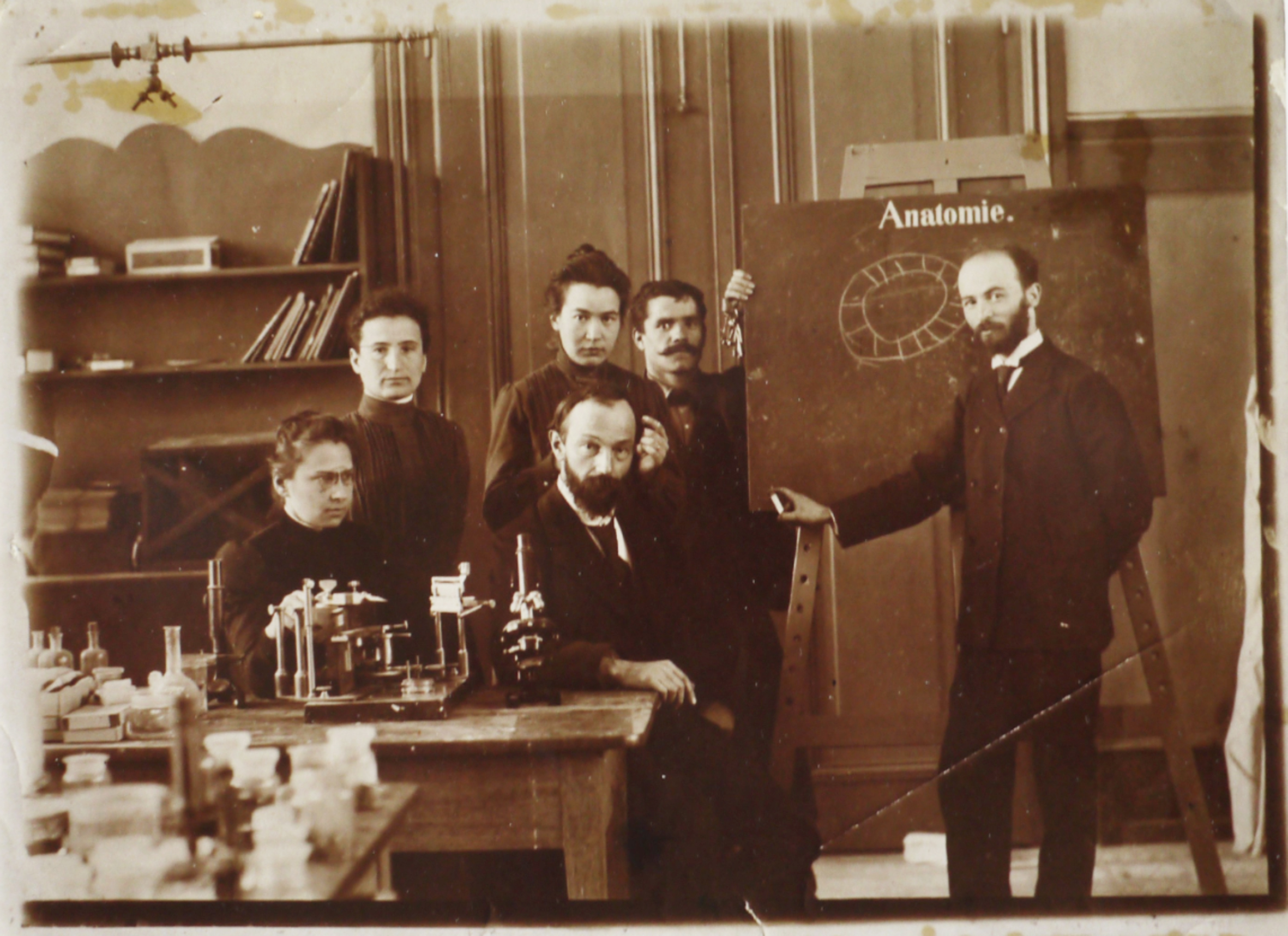

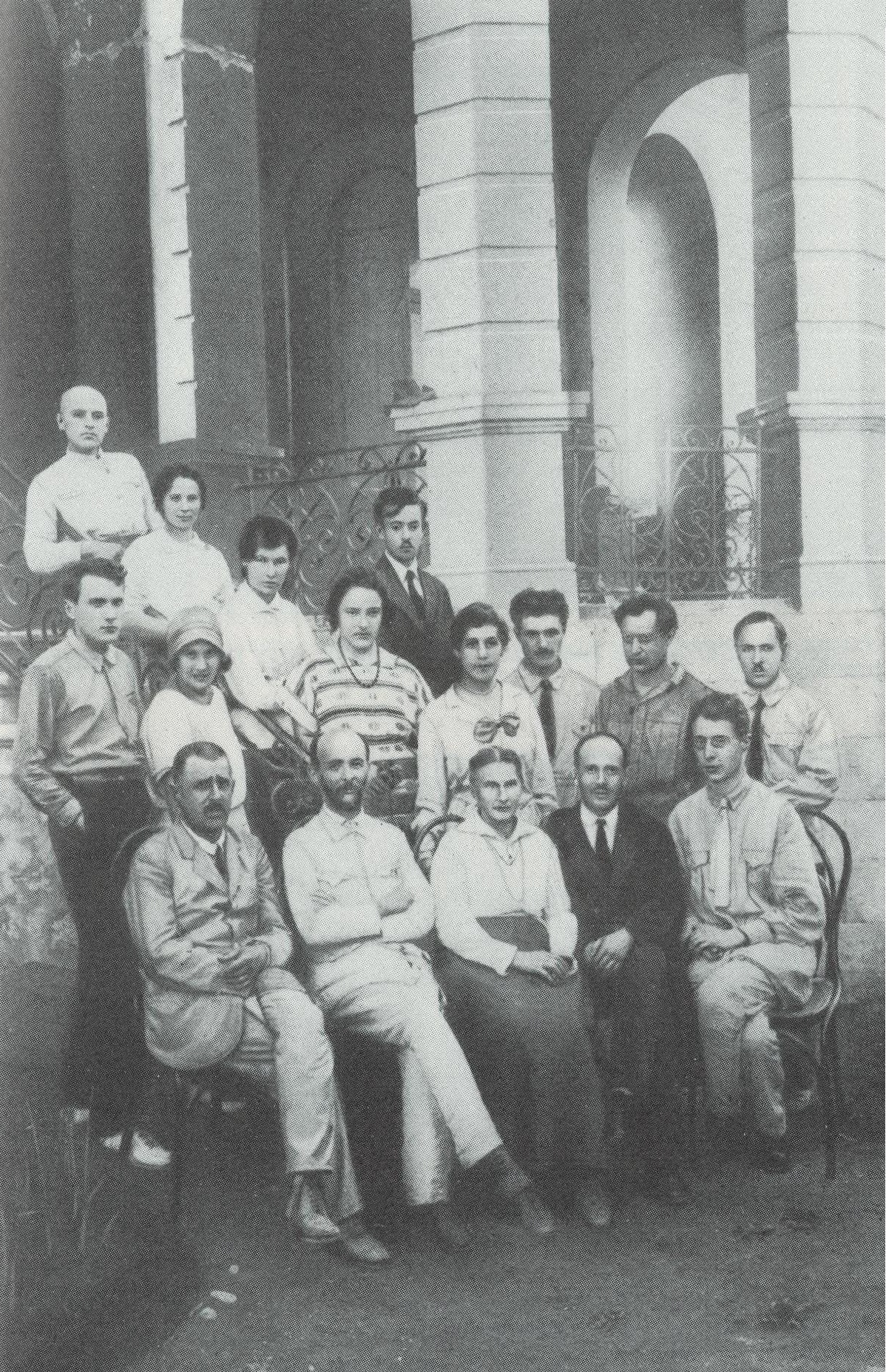

Случилось так, что и мои дела в Рабсоюзе пошатнулись, поскольку я, как академический работник, никак не мог приспособиться к методам ведения дел, принятыми в то время коммерческими организациями. И вот в один прекрасный день, в занимаемую мною с семьей ялтинскую квартиру, явился Александр Гаврилович Гурвич – бодрый, оптимистически настроенный и даже как будто успевший несколько пополнеть; официально, от имени ректората Крымского университета им. Фрунзе, он попросил меня вернуться на работу, и возглавить освободившуюся после отъезда проф. П. П. Сушкина кафедру. Конечно, я с радостью согласился, и уже осенью 1922 года перебрался в Симферополь – сначала в одиночестве, т. к. жена с двухлетним сыном по ряду соображений временно воздержалась покинуть симеизскую квартиру. В Симферополе я очень скоро получил большую комнату в «профессорском» доме б. Христофорова по Битакской улице, почти в точности визави с домом № 5, занимавшимся кафедрой гистологии и квартирой ее шефа – проф. А. Г. Гурвича. В университете я читал курс зоологии позвоночных студентам-естественникам, принятым в реформированный университет в 1921 году. Среди них было несколько таких, которые не только слушали лекции по гистологии профессора Гурвича, но и работали в его лаборатории – такими были Сеня Залкинд – сын симферопольского врача-педиатра; Глеб Франк, сын профессора математики С. Л. Франка; Ганя Стрелин – сын сотрудника Станции защиты растений; Зина Яроцкая, дочь профессора общей патологии Л. И. Яроцкого, квартировавшего в том же доме, где и я и, наконец, супруга ректора университета А. А. Байкова. Впрочем, последние две специального интереса к гистологии не проявляли; но студенты Залкинд, Франк и Стрелин сильно укрепляли мою связь с гистологическим институтом А. Г. Гурвича. За время моего отсутствия кафедра выросла настолько, что стала называться «гистологическим институтом».

Помимо бессменного доктора Равина, появился второй ассистент Д. Е. Жуковский, и перекочевавший из Ялты еще до меня А. М. Карпасс, ассистировавший мне во время моих лекций в Ялтинском народном университете. Не только учебная на кафедре гистологии, но и научно-исследовательская работа в гистологическом институте, что называется – кипела, но о ней я расскажу несколько позднее. А сейчас я должен рассказать, как сложились мои взаимоотношения со всей семьей Гурвичей.

Проживая почти полтора года в одиночестве, я, разумеется, искал интересного культурного общества, и сразу же нашел его в лице своих соседей по дому – необычайно симпатичной и культурной семьи профессора патологии А. Е. Яроцкого, молодого литературоведа С. С. Мокульского с супругой, анатома В. И. Масловского с супругой и некоторых других. Но, чтобы найти семью, дружеское общение с которой подкреплялось бы еще близостью научных интересов – мне стоило только перейти Битакскую улицу и подняться по крутой лестнице в мезонин дома № 5, где квартировал А. Г. Гурвич с супругой Лидией Дмитриевной и двумя дочерями – старшей Наташей и младшей Анелей (Анной). Семья была исключительно сплоченная, поскольку трех членов ее – отца, мать и младшую дочь – объединяли одинаковые научные интересы; лишь старшая дочь увлекалась языкознанием, и даже изучала древнееврейский язык. Поскольку Гурвичи занимали на своей «вышке» две небольшие комнаты, обедали и пили чай они на верхней лестничной площадке. Здесь, за вечерним чаем провел я немало вечеров за дружеской беседой, в кругу высококультурной семьи. Александр Гаврилович был чрезвычайно интересный, широко образованный человек, при этом – чрезвычайно остроумный. С тонким юмором описывал он мне годы своей научной стажировки в качестве ассистента у знаменитого мюнхенского ученого Эмиля Зеленки, составившего себе мировую известность, особенно своими исследованиями эмбрионального развития обезьян, и детальным изучением анатомии человекообразных обезьян, в частности – орангутанга.

Зеленка был, по описанию А. Г., несомненно, добрый и благородный человек, но он был до крайности заражен дворянской спесью; величествен был вид его, когда он появлялся в лаборатории из своего кабинета, накинув себе на плечи какую-то мантию, с коробкой любимых им конфет в руке, которыми он великодушно угощал сотрудников. Несомненно, работа у Эмиля Зеленки значительно углубила анатомические познания А. Г., и его интерес к проблеме антропогенеза. Я помню, как однажды после моего доклада на съезде Крымской научной ассоциации о новейших находках ископаемых человекообразной обезьяны (Siamanga) и о генетической связи ее с яванским «обезьяночеловеком» (Hylobates), А. Г. со вниманием прослушав мой доклад, где я описал спор антропологов о том, является ли питекантроп действительно формой промежуточной между обезьяной и человеком, или просто крупной формой гиббона, со всей определенностью заявил, что по его мнению питекантроп – это просто примитивная форма человека. Прекрасное знание анатомии человека очень помогло А. Г. написать в 1907 году, уже после возвращения в Петербург из заграницы, учебник анатомии человека с элементами гистологии и эмбриологии для средних учебных заведений медицинской специальности и для студентов-естественников университетов. Этот превосходный учебник удачно совмещает в себе краткость и ясность изложения со строгой научностью.

Александр Гаврилович рассказывал, что он садился писать учебники, лишь когда сильно нуждался в деньгах: так, учебник анатомии он стал писать после того, как родилась младшая его дочь, в связи с чем понадобились расходы, дополнительные к скудному окладу преподавателей Высших женских курсов, где он состоял после возвращения из заграницы.

Памятны также мне замечательные семинары, которые регулярно устраивал при своем институте А. Г. Здесь выступали с докладами и он сам, и его ученики – в частности и слушатели моих лекций Сеня Залкинд и Глеб Франк. Выступали участники семинара и с краткими сообщениями о собственных исследованиях, и с реферативными докладами о новинках научной литературы. Дважды докладывал и я сам – один раз о только что появившейся в печати объемистой книге Оскара Гертвига, (Происхождение организмов. Опровержение теории случайностей Дарвина, 1916). Другой раз я выступал с критикой опубликованной в 1922 году книги известного ихтиолога и географа (впоследствии – академика) Льва Семеновича Берга. Широкое, в полном смысле слова энциклопедическое образование дало смелость Л. С. Бергу опубликовать «еретическую» книгу под названием «Номогенез или эволюция на основе закономерностей». По своей идеологии Берг во многих отношениях сходился с Гертвигом, заявляя уже в предисловии к своей книге, что «номогенез – есть развитие по твердым законам, в отличие от эволюции путем случайностей, предполагаемой Дарвином. Влияние борьбы за существование и естественного отбора в этом процессе имеет совершенно второстепенное значение».

Будучи убежденным дарвинистом (каким я остался и по сей день), я не соглашался с Бергом, доказывая, что «борьба за существование» – тоже «переживание наиболее приспособленных», т. наиболее совершенных отклонений от среднего уровня – все равно являются ли они случайными или возникающими под влиянием внешних условий – есть тоже закономерность, при том закономерность всеобъемлющего, не только биологического, но и сверхбиологического (социального) порядка. Я сейчас точно не помню, как реагировал на мою критику А. Г., но мне кажется, что он был ею не вполне убежден, во всяком случае, высказывался в сдержанных выражениях.

Конечно, наиболее интересными были на семинарах сообщения, в которых сам шеф института и его сотрудники докладывали о результатах своих лабораторных исследований, которые неутомимо и целеустремленно велись в институте. Именно в описываемое время А. Г., разрабатывая свою любимую теорию «биологического поля», натолкнулся сначала на факт прямолинейного воздействия на расстоянии митотически делящихся клеток роговицы лягушечьего глаза.

В своей работе 1923 года, выполненной при содействии студентов С. Грабье и С, Залкинда, А. Г. назвал еще пока загадочный фактор этого воздействия «специфическим возбудителем клеточного деления» и, перенеся исследование на растительный объект – точки роста корешков лука, убедился, что действие этого фактора не только подавляется экранизацией в пределах самой роговицы, но передается за пределы ткани организма, показывая подобно некоему излучению, явления отражения и преломления. В последующих работах 1923, 24 и 25 годов А. Г. уже прямо называет открытое им явление «митогенетическими лучами», исходящими из делящихся клеток и вызывающих митозы в других клетках того же или другого организма, хотя бы находящихся в расстоянии нескольких миллиметров. Замечательно, что открытие «митогенетических лучей» было сделано при помощи чрезвычайно примитивной, поистине нищенской аппаратуры: как сейчас помню прибор, прихотливо слепленный при помощи сургуча на штативе старого разобранного микроскопа из каких-то проволочек, стеклянных трубочек и предметных стеклышек. В работе над митогенетическими лучами участвовали все сотрудники А. Г. – и Лидия Дмитриевна, и Анеля, и доктор Равин, и студенты Франк и Залкинд. Благодаря широкой известности А. Г. за границей, работы эти не вылеживались в редакциях научных журналов годами, как это, к сожалению, практикуется у нас теперь; так, упомянутая выше работа о «специфическом возбудителе», полученная журналом 20 марта 1923 г., появилась в том же 1923 году, во втором выпуске журнала.

Когда результаты исследований митогенетических лучей достаточно определились, А. Г. Гурвич выступил с докладом о них на очередном заседании Крымского общества естествоиспытателей, на котором присутствовали не только все биологи, но и ученые других специальностей. Конечно, доклад этот вызвал большой интерес – тем более, что А. Г. и здесь, как и в опубликованных работах 1923 года, признавался, что для уточнения истинной природы этих лучей ему придется обратиться к помощи физиков.

Отзвуком этого заседания было неожиданное выступление одного из присутствовавших на нем – профессора В. В. Лункевича на очередной встрече нового 1924 года. Надо отметить, что в «блаженной памяти» в Таврическом (позднее Крымском) университете, с самого начала его возникновения, ученые разных специальностей жили дружной, сплоченной семьей. Это находило свое выражение в организованных еще в 1918 году «университетских четвергах», где встречались ученые не только разных специальностей, но и разных научных рангов – от лаборанта до академика, приводя с собою членов своих семейств. На этих четвергах заслушивались доклады, стихи, романсы, музыкальные выступления на скрипке и фортепьяно; затем участники танцевали, несмотря в некоторых случаях на тесноту помещения; заканчивался обычно вечер товарищеским ужином. Позднее, по мере разрастания университета, наступила некоторая специализация «симпозиумов»; научные и литературные доклады заслушивались в «Доме ученых», организованном при университете, а новый год встречался факультетно. И вот, особенно оживлённо прошла встреча Нового 1924 года. На этой встрече, собственно, не было запланировано никаких музыкальных или литературных выступлений, хотя, конечно, ожидались экспромты веселого жанра.

Когда закончились танцы, в которых принимали участие не только молодежь, но и такой солидный профессор как Э. А. Мейер – прекрасный танцор, несмотря на свой более чем 66-летний возраст, и участники расселись за стол, поднялся со своего места В. В. Лункевич с полным бокалом шампанского в руке, подошел к стулу A. Г. Гурвича, рядом с которым сидел я, и произнес с обычным своим несколько старомодным витиеватым красноречием речь, в которой он совершенно справедливо отметил выдающееся научное значение открытия митогенетических лучей. Конечно, говорил он очень искренне и дельно – при его широкой биологической и общенаучной эрудиции он лучше, чем кто-либо мог оценить научное значение открытия А.Г. Гурвича, но … все были несколько смущены, особенно Александр Гаврилович, который, конечно, вынужден был из вежливости встать со своего стула, и, обратясь лицом к оратору и спиною к сотрапезникам, выслушать длинное выступление B. В. Лункевича, несомненно, продиктованное лучшими чувствами, но уместное более на каком-нибудь торжественном университетском акте, чем перед слушателями, пришедшими повеселиться, побалагурить и подурачиться, провожая старый и встречая новый год.

По окончании торжественного выступления Лункевича должно было пройти некоторое время, чтобы аудитория перестроилась на более непринужденный лад, чему способствовали не только бокалы выпитого вина, но и дружеские шаржи-карикатуры, заготовленные мною на некоторых участников вечера, которые я раздал. Успех шаржей был чрезвычайный, но замечательно, что как раз наиболее удачные по замыслу и портретному сходству карикатуры вызвали обиду некоторых «оригиналов» этих карикатур. Так, обиделся профессор Е.В. Вульф (впрочем, больше его супруга!) Карикатура, озаглавленная «оптимист», изображала Вульфа в щегольском костюме, держащим в пальцах цветок ромашки и изрекающим: «Я нахожу жизнь прекрасной! Если одеваться у лучшего венского портного (а Вульф был доктором Венского университета!), если заниматься такой приятной наукой, как ботаника – то невольно придешь к такому заключению». Обиделся В. В. Лункевич, изрекающий на моей карикатуре с высоты какого-то аналоя: «О вы, шествующие под знаменем Ламарка и вы, грядущие под стягом Дарвина: возлюбим друг друга, да единомыслием исповемы!». Лишь один из оригиналов наиболее удачных дружеских шаржей не обиделся – но, наоборот, пришёл в восторг и выпросил его у меня на память – это был Александр Гаврилович: я изобразил его в виде Дон-Кихота, едущим верхом на кляче – Росинанте; вместо копья «рыцарь печального образа» держит обмакнутую в чернила ручку, а у Росинанта на шее красуется нагрудный щит с надписью: принцип. Конечно, этот лозунг как нельзя более отражал высокую принципиальность профессора А. Г. Гурвича, проявленную им за все время его работы в Крымском университете, как во взаимоотношениях со студентами и сотрудниками, так и в его выступлениях на совете университета. В сущности, ведь его голос решил в 1922 г. на заседании совета выдвинутое мною приглашение проживавшего в Ялте В. В. Лункевича на кафедру биологии. Против приглашения восставали закоренелые цеховые профессора во главе с Э. А. Мейером на том основании, что Лункевич, мол, популяризатор науки, литературно не ученый, имеющий ученую степень. Такой формальный подход горячо опротестовал А. Г., указывая, что В. В. Лункевич своими замечательными популярными сводками «Наука о жизни» и «Основы жизни» принес больше пользы просвещению, чем многие знаменитые обладатели ученых степеней.

Конечно, студенты Крымского университета глубоко уважали и любили А. Г. – не только за его принципиальность, но также за доброту и отзывчивость; по мере сил, он лично помогал нуждающимся студентам. За живость его характера и манеры чтения лекций студенты любовно прозвали его «живчиком». Однако, когда надо, добрейший А. Г. мог проявлять и строгость, в частности, во время чтения лекций. Взойдя на кафедру, А. Г. как бы священнодействовал, и совершенно не переносил, когда его речь прерывали студенты, опаздывавшие на лекцию: во избежание этого, как только начиналась лекция, входная дверь запиралась на ключ. Совсем недавно одна из бывших учениц Александра Гавриловича описываемого периода, ныне женщина-врач, рассказывала мне, с каким гневом профессор обрушился однажды на опоздавшего студента, который, не желая пропустить лекции, влез в окно. Стараясь неловко оправдаться, студент ссылался на то, что он «далеко живет». «Я тоже далеко живу! – распекал его Александр Гаврилович на самых высоких ногах своего тенорового регистра. – Я тоже далеко живу, мне трудно из Нового Города сюда подниматься по высокой лестнице — но опоздал ли я хоть раз на лекцию?».

И вот такого профессора, такого научного работника и одновременно благороднейшего человека потерял Крымский университет в том же 1924 году, который так дружно и весело встречал коллектив физмата. Собственно, потерял не университет, а Крымский ВУЗ, поскольку сам университет был закрыт в 1925 году, и фрагмент его переформирован в Педагогический институт. Правда, часть преподавателей физмата осталась в нем работать, но часть разъехалась; преподаватели же закрытого медфака разъехались почти все, за немногими исключениями устроившихся, как например, профессор А. Шенк, при лечебных и курортных учреждениях. Разумеется, поскольку в пединститутах кафедрам гистологии быть не полагается, уехать пришлось и профессору А. Г. Гурвичу со своими сотрудниками, за исключением, кажется, одного А. М. Карпаса, оставшегося при кафедре общей биологии проф. В. В. Лункевича. Устроился А. Г. в Институте гистологии Московского университета. Дом № 5 по Битакской улице, занимавшийся Гистологическим институтом Крымского университета и личной квартирой его директора, остался во владении Пединститута, но был превращен в жилой дом, в котором и я с семьёй получил новую, более удобную квартиру – большую комнату, в которой ранее проходили практику студенты, и комнату поменьше, где производил свои опыты А. Г. с ближайшими сотрудниками. Мой младший сын Сергей – ныне майор военно-геодезической службы – может гордиться тем, что родился в 1926 году в той самой комнате, где пять лет тому назад родились митогенетические лучи…

Но меня могут спросить, чем же вызвано было закрытие Крымского университета, столь успешно развивавшегося и столь богатого первоклассными научными силами? Вызвана она была, с одной стороны, стесненным материальным положением Наркомата народного просвещения РСФСР, которому в то время подчинялся Крымский университет.

Дело в том, что с упрочением Советской власти, университеты стали по всему Союзу расти как грибы, притом в отдельных случаях и там, где почва для их развития еще не была подготовлена. И вот, было решено несколько разгрузить перегруженный бюджет Наркомпроса ликвидацией ряда университетов, развитие которых, как тогда казалось, не имело перспектив. Одни из новоиспеченных университетов сумели отстоять свое «бытие» – таковыми в Европейской части Союза оказались университеты Минский и Воронежский, не говоря уже о большинстве возникших на азиатской почве, за исключением Владивостокского, другие – не отстояли, в их числе Астраханский и Крымский. В Крыму этому способствовал ряд превходящих обстоятельств: с самого начала к университету, из карьерных соображений, «примазалось» немало учителей средней школы, имевших очень слабое отношение к науке, но правильно рассчитавших, что с отъездом ученых специалистов, оказавшихся излишними в Пединституте, им легче будет пробить себе дорогу.

Как сейчас помню «историческое» заседание ученого совета университета, которое происходило весной 1924 г. под председательством последнего его ректора – патолога С. С. Салазкина, и тогда был произнесен смертный приговор Крымскому университету имени Фрунзе! На трибуну поднялся «учитель словесности» П. И. Новицкий – типичный представитель и коновод штурмовавших университет симферопольских педагогов и со свойственной ему демагогической развязностью огласил докладную – записку, мотивирующую необходимость расформирования университета, как такового, и развёртывания состоявшего в его составе педагогического факультета в Педагогический университет; в заключение он огласил постановление Наркомата народного просвещения, санкционирующее основные предложения докладной записки.

Стоит ли говорить, что все, которым было дорого славное прошлое Таврического, а затем Крымского университета – в их числе и я с Александром Гавриловичем, разошлись в крайне подавленном настроении. Решающую роль в ликвидации Крымского университета, несомненно, сыграл Нарком народного просвещения Крымской Автономной Республики, татарин Балич, в прошлом – сельский учитель, который неоднократно изрекал: «не надо нам докторей, не надо нам инженерей – подавай нам учителей». Этим нажимом «учителей» – русских изнутри педвуза, татарских – сверху, из Наркомпроса, – объяснялся сугубо педагогический перегиб, проявлявшийся в развёртывании новоиспечённого педвуза. Оставшиеся на местах учёные, по мере сил пытавшиеся сохранить научный уровень преподавания, обвинялись в «университетомании», что в дальнейшем усугублялось ещё татарским национализмом, в силу которого, например, в аспирантуру принимались только татары. Всё это повело в начале 30-х годов к вторичному «исходу» из крымского вуза бывших университетских работников: так, из филологов ушли профессора А. М. Лукьяненко, В. И. Филоненко; из биологов – В. В. Лункевич и И. И. Пузанов – и ещё некоторые другие.

Конечно, содеянная ошибка, под давлением реальных потребностей края, была скоро осознана: оказалось, что Крымская Автономная Республика все же не может обойтись без «докторей», и в конце 20-х годов в Симферополе был вновь организован Медицинский институт, почти не связанный с Пединститутом, за исключением случаев, когда отдельные биологи спасались в мединституте от педагогического зажима в руинах ликвидированного университета. Но, увы! Несмотря на то, что мединститут этот в общем развивался нормально, руководству его не удалось залучить в Крым таких патологов, как А. К. Яроцкий и Салазкин (последний ректор университета), таких хирургов, как М. М. Дидерихс, и, конечно, таких гистологов как А. Г. Гурвич.

В дальнейшей моей жизни мне лишь дважды пришлось встретиться с Александром Гавриловичем и его семьей. Один раз это произошло сравнительно вскоре после его отъезда из Крыма, притом опять на территории Крыма, который ведь властно влечет к себе всех «изгоев» – вольных или невольных! В 1931 году я с семьей отдыхал в доме отдыха Пединститута, в так называемом «Рабочем» (ранее «Профессорском») уголке близ Алушты; неподалеку от этого дома отдыха, на частной даче Гапота, отдыхали соскучившиеся по Крыму А. Г. Гурвич с семьей, за исключением старшей дочери Наташи, и В. В. Лункевич с супругой Агнесой Моисеевной.

Мы с женой неоднократно навещали этот коллектив, делясь воспоминаниями о недалеком, но все же невозвратимом прошлом; вторично я навестил А. Г. Гурвича с семьей уже перед самой Отечественной войной, когда он жил в тесной квартирке по переулку Энгельса, бывшей улице Герцена. Конечно, в лице Александр Гаврилович заметно постарел, как и все мы, бывшие сотрудники Крымского университета, но полностью сохранил присущий ему научный энтузиазм и широту интересов. Дружеская беседа наша шла не только о митогенетических лучах, которые были «разоблачены» при содействии московских физиков как ультрафиолетовые в диапазоне 1900–2500 ангстремов; изучение их продолжалось для выяснения, какой длины лучи передаются живыми тканями при различных условиях: в покое при механическом или химическом раздражении; но беседа наша затрагивала такие не столь отдалённые темы, как достоинства или недостатки различных переводов поэм Гомера, которые очень любил Александр Гаврилович. Это была моя последняя встреча с Александром Гавриловичем, но я до конца дней буду хранить воспоминание о нём, как об одном из благороднейших и культурнейших людей, которых я встретил на своём жизненном пути.